「それは重畳」という一見単純な言葉は、奥深い意味を秘めています。物理学における量子重ね合わせから、心理学における多重人格、さらには文学における比喩表現まで、この言葉は多様な文脈において重要な役割を果たします。本稿では、様々な分野における「重畳」の概念を解き明かし、その多義性と普遍性を考察します。一見矛盾する要素が共存する「重畳」の背後にあるメカニズム、そしてそれが私たちの世界観に与える影響について、具体的な事例を交えながら探求していきます。

それは重畳:多層的な意味と解釈

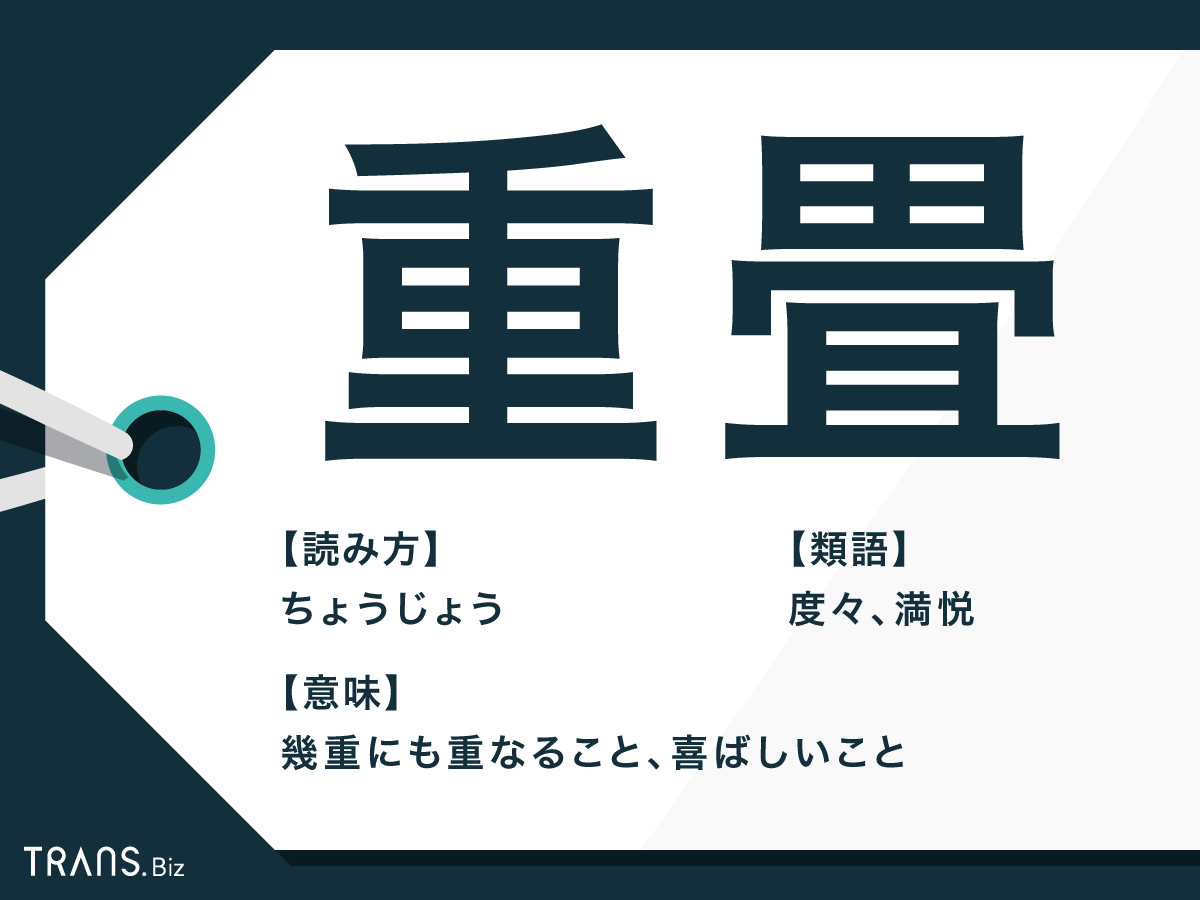

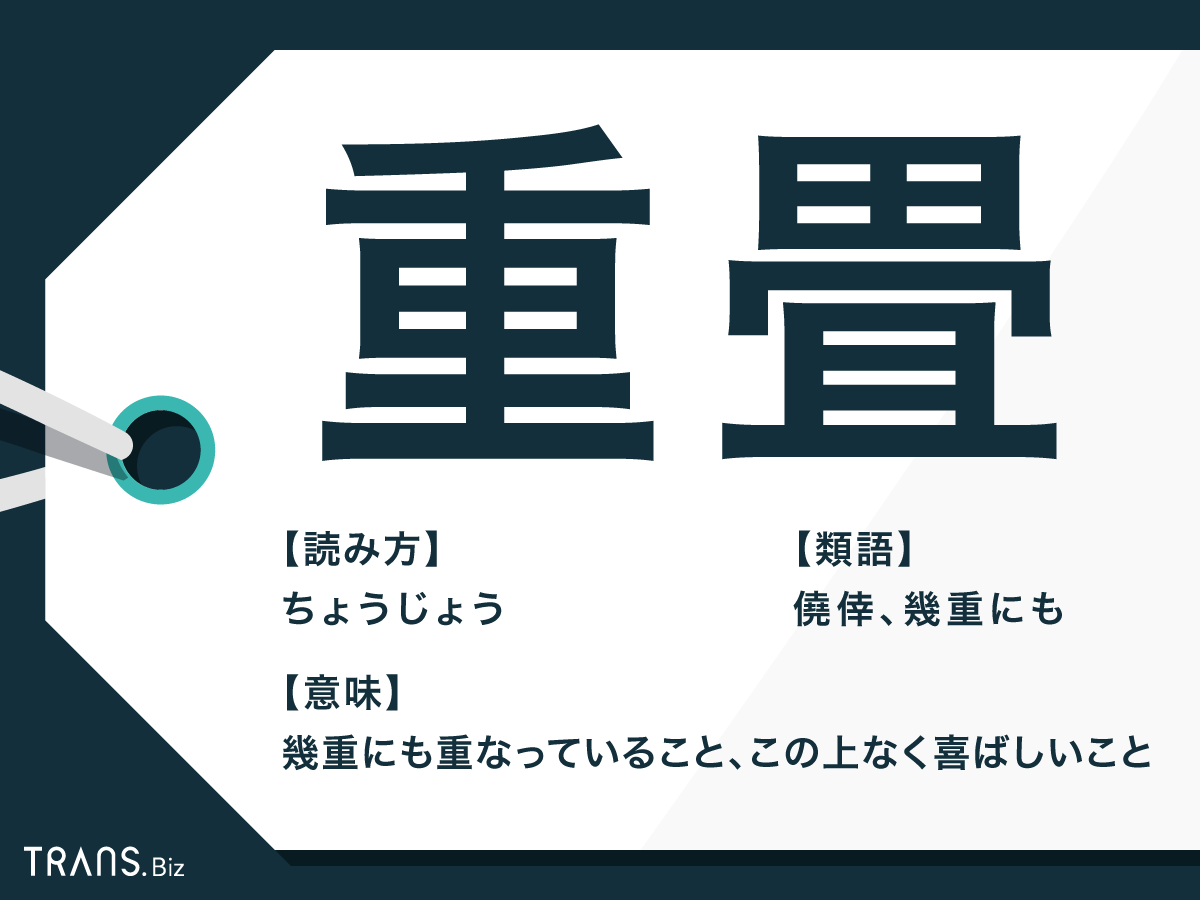

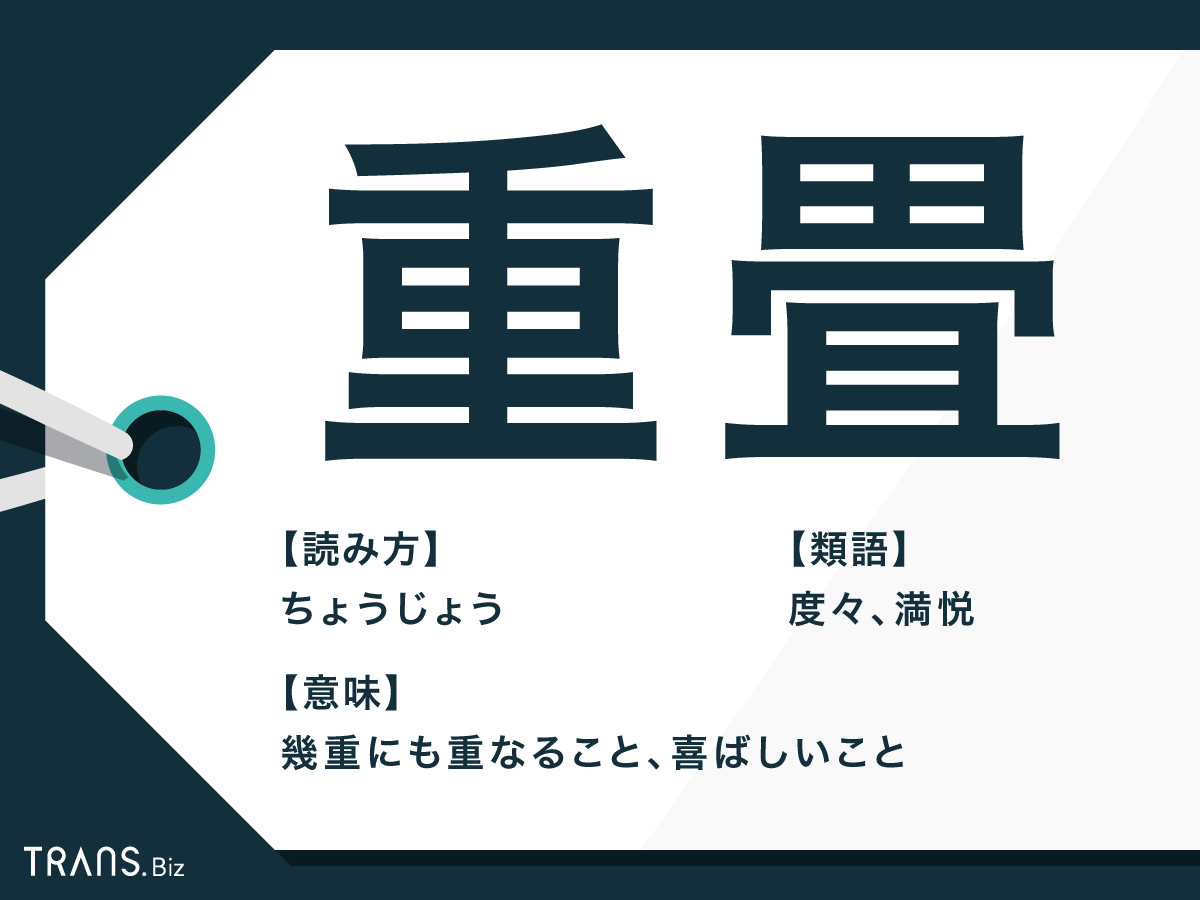

「それは重畳」という表現は、一見シンプルながらも、非常に奥深い意味を含んでいます。日本語において、「重畳」は単に物が重なっているという物理的な意味だけでなく、複数の事象や概念が同時に存在し、互いに影響し合う状態を指します。例えば、時間的な重なり、空間的な重なり、あるいは心理的な重なりなど、様々な文脈で用いられます。文脈によって解釈は大きく異なり、単なる「重ね合わせ」から、複雑に絡み合った状況、矛盾や葛藤を含む状態、さらには新たな意味や価値が生まれる融合といったニュアンスまで含む可能性があります。この表現を用いることで、説明しづらい複雑な状況を端的に表現し、聞き手に想像力を掻き立てる効果があります。 単なる事実の提示ではなく、読者・聞き手の解釈に委ねる部分が多く、そのため、多様な解釈を生み出す可能性を秘めていると言えるでしょう。

重畳の時間性

時間的な重畳は、過去・現在・未来の混在、あるいは複数の出来事が同時進行しているような感覚を表現する際に用いられます。例えば、過去に経験した出来事が現在に影を落とし、未来の行動に影響を与えているような状況を「それは重畳」と表現することで、時間軸の複雑さを端的に示すことができます。歴史小説や、心理描写が中心の作品において、この表現は効果的に使われるでしょう。時間の流れが非線形であることを示唆し、読者に深い思考を促す効果があります。

重畳の空間性

空間的な重畳は、物理的な空間の重なり、あるいは異なる空間が意識の中で混在している状態を表します。例えば、現実世界と夢の世界が混ざり合っているような場面、あるいは複数の場所が同時に意識されている状況などを表現するのに適しています。現実と幻想、現実と記憶といった異なる次元の空間が重なり合うことで、独特の雰囲気や、現実離れした感覚を作り出すことができます。この表現は、ファンタジー小説や、超現実的な描写を含む作品によく見られます。

重畳の心理的側面

心理的な重畳は、複数の感情や思考が同時に存在し、葛藤や矛盾を生じている状態を表します。例えば、喜びと悲しみ、愛と憎しみといった相反する感情が同時に湧き起こる状況、あるいは複数の異なるアイデンティティが共存しているような状況などを表現することができます。この表現を使うことで、人物の内面世界を複雑かつリアルに描写することが可能です。心理描写が重要な小説や、人間ドラマにおいて、効果的に活用されます。複雑な人間心理を端的に表現するのに役立ちます。

重畳と比喩表現

「それは重畳」は、比喩的な表現としても用いられます。この場合、文字通りの重なりではなく、複数の概念や意味が重ね合わさり、新たな意味を生み出している状況を表現しています。例えば、異なる文化や思想が融合し、新たな価値観が生まれるような状況、あるいは複数の芸術表現が組み合わさり、新しい作品が生まれるような状況などを「それは重畳」と表現することで、複雑なプロセスを簡潔に示すことができます。この表現は、抽象的な概念を具体的に表現するのに役立ちます。

重畳と矛盾の共存

「それは重畳」は、一見矛盾しているような事象が同時に存在している状態を表現する際にも使われます。例えば、相反する事実が共存し、説明がつかないような状況、あるいは論理的に矛盾する要素が混在しているような状況などを示す際に用いられます。この表現を使うことで、読者に思考を促し、解釈の余地を残すことができます。ミステリー小説や、哲学的な考察を含む作品において、効果的に使われます。矛盾と複雑さを表現する上で重要な役割を果たします。

| キーワード | 説明 |

|---|---|

| 重畳(ちょうじょう) | 複数の事象や概念が同時に存在し、互いに影響し合う状態 |

| 時間的重畳 | 過去・現在・未来の混在、複数の出来事が同時進行している感覚 |

| 空間的重畳 | 物理的な空間の重なり、異なる空間の混在 |

| 心理的重畳 | 複数の感情や思考の共存、葛藤や矛盾 |

| 比喩的重畳 | 複数の概念や意味の重ね合わせによる新たな意味の生成 |

| 矛盾の共存 | 一見矛盾する事象の同時存在 |

「重畳です」とはどういう意味ですか?

重畳の具体的な例

「重畳」が用いられる具体的な状況をいくつか見てみましょう。例えば、複数の音声が同時に聞こえる状況、複数のプロジェクトが同時に進行する状況、あるいは複数の感情が同時に心の中に湧き起こる状況などが挙げられます。これらの場合、単に「同時に起こっている」というだけでなく、それぞれの要素が互いに影響し合い、全体として複雑な状況を作り出している点が強調されます。

- 音響効果:複数の楽器の音や人の声が混ざり合って、複雑な音響効果を生み出す。

- プロジェクト管理:複数のプロジェクトが同時に進行し、資源や人員の割り当てに工夫が必要となる。

- 感情の表現:喜びと悲しみ、興奮と不安など、複数の感情が同時に心に湧き起こる。

重畳と類似表現との違い

「重畳」と似た意味を持つ言葉として「重複」「同時」「複合」などがありますが、微妙なニュアンスの違いがあります。「重複」は同じ要素が複数存在することを強調しますが、「重畳」は異なる要素が混在し、相互作用がある点に焦点があります。「同時」は単に時間的な同時性を表すのに対し、「重畳」は時間的な同時性に加えて、空間的、概念的な重なり合いも包含します。「複合」は複数の要素が組み合わさって新しいものを生み出すことを意味しますが、「重畳」は必ずしも新しいものが生まれるとは限りません。

- 重複:同じタスクが複数回割り当てられている。

- 同時:二つの会議が同じ時間に開催されている。

- 複合:複数の素材を混ぜ合わせて新しい料理を作る。

重畳における時間的側面

「重畳」は時間的な同時性を含むことが多いですが、必ずしも同時である必要はありません。例えば、過去の出来事が現在に影響を与えている状況、あるいは将来への影響が現在に重なっている状況も「重畳」という言葉で表現できます。つまり、「重畳」は時間軸を超えた影響や関係性も含む広い意味を持つのです。過去のトラウマが現在の行動に影響を与える、といった状況も重畳と言えるでしょう。

- 過去と現在:過去の経験が現在の思考や行動に影響を与える。

- 現在と未来:現在の選択が将来に影響を与えることを意識しながら行動する。

- 歴史的重層:歴史上の出来事が複雑に絡み合い、現在の社会状況を形成している。

重畳の空間的側面

「重畳」は空間的な重なり合いも意味します。例えば、複数の建物が密集している都市部や、複数の情報が画面上に表示されている状況など、物理的または視覚的な重なり合いを表す際に使われます。単なる「隣接」ではなく、複数の要素が互いに空間を共有している状態を表すことが重要です。

- 都市空間:高層ビルが密集し、複数の機能が重なり合う都市空間。

- 情報表示:複数のウィンドウが重なり合って表示されるコンピュータ画面。

- 地層:異なる時代の地層が重なり合って形成されている地質構造。

重畳の使用例と文脈

「重畳」は、学術論文や専門的な文書でよく使われますが、日常生活でも使用されることがあります。しかし、口語的な場面ではより分かりやすい表現が好まれる傾向があります。 使用例としては、「複数の要因が重畳して、この問題は発生した」や、「歴史的背景と社会状況が重畳し、複雑な社会問題が生じている」などがあります。文脈によっては、「複雑な」「多層的な」といった意味合いも含まれます。

- 社会問題:経済格差と社会不安が重畳して、社会問題が発生する。

- 自然災害:地震と津波が重畳して、甚大な被害をもたらす。

- 芸術作品:複数のテーマやモチーフが重畳して表現されている芸術作品。

「それは重畳」の類語は?

「それは重畳」の類語

「それは重畳」の類語は、文脈によって様々ですが、いくつかの可能性が考えられます。例えば、「重複」、「累積」、「兼ね備える」、「同時発生」、「重ね合わせ」などが挙げられます。どの言葉が最も適切かは、具体的な文脈、つまり「それ」が何を指しているかによって大きく異なります。

重ね合わせのニュアンス

「重畳」は、複数のものが幾重にも重なり合っている状態を表します。このニュアンスを強調する類語としては、「重ね合わせ」が挙げられます。これは、幾つかの要素を互いに重ね合わせることで、新しい効果や状態を作り出すことを意味します。例えば、画像処理におけるレイヤーの重ね合わせや、複数の音声を重ね合わせるミキシングなどが該当します。

- 物理的な重ね合わせ:紙を重ねる、布を重ねるなど、物理的に物が重なっている状態

- 抽象的な重ね合わせ:複数の機能を重ね合わせる、複数の役割を兼ねるなど、抽象的な概念の重なり

- 効果の重ね合わせ:複数の効果が同時に作用する状態、例えば薬の効果の相乗効果など

重複や類似性のニュアンス

「重畳」が、同一もしくは類似した要素の繰り返しや重なりを表す場合、「重複」が適切な類語となります。これは、同じ内容や要素が複数存在している状態を指します。例えば、データの重複、作業の重複などが該当します。また、「類似」も、内容が似ているという点で関連性があります。

- 情報の重複:同じ情報が複数の場所に記録されている状態

- 作業の重複:同じ作業が複数回行われている状態

- 機能の重複:複数の機能が同じ役割を果たしている状態

累積や増加のニュアンス

「重畳」が、時間経過と共に要素が積み重なって増加していく状態を表す場合は、「累積」が適切な類語です。これは、徐々に増加し、積み重なっていくことを意味します。例えば、疲労の累積、経験の累積などが該当します。また、似た意味を持つ「蓄積」も考えられます。

- データの累積:時間とともにデータが蓄積されていく状態

- 経験の累積:経験が積み重なって蓄積されていく状態

- ストレスの累積:ストレスが時間とともに蓄積されていく状態

同時発生や共存のニュアンス

複数の事象が同時に起こる、もしくは同時に存在する状態を表す場合は、「同時発生」や「共存」が適切です。これは、時間的・空間的に複数の事象が同時に起こる、もしくは存在することを意味します。「重畳」が複数の要素が互いに影響を及ぼしながら存在する場合に、この類語が適切になります。

- 災害の同時発生:地震と津波が同時に発生するなど

- 病気の共存:複数の病気が同時に存在する状態

- 意見の共存:異なる意見が同時に存在する状態

複合的なニュアンス

「重畳」が、複数の要素が複雑に絡み合い、複合的な状態を作り出していることを示す場合、「複合」や「混在」などが適切な類語となります。これは、複数の要素が混ざり合い、区別が困難な状態、もしくは新しい性質を生み出している状態を指します。 「兼ね備える」も、複数の特性を同時に持っているという点で関連します。

- 複合的な問題:複数の問題が複雑に絡み合っている状態

- 文化の混在:異なる文化が混ざり合っている状態

- 機能の兼ね備え:複数の機能を同時に備えている状態

拾畳とはどういう意味ですか?

拾畳の意味

「拾畳(じゅうじょう)」とは、畳約10枚分の広さを指す、面積を表す単位です。正確な面積は畳の寸法によって異なりますが、一般的には約16.5平方メートルとされています。古くから日本の住宅において、部屋の広さを表す際に用いられてきた慣習的な単位であり、現在でも不動産広告などに見かけることがあります。 しかし、正確な面積を把握する必要がある場合は、平方メートルを用いるのが適切です。 畳のサイズは地域や時代によって異なるため、拾畳の面積も必ずしも一定ではありません。そのため、正確な面積を知りたい場合は、具体的な畳の寸法を元に計算する必要があります。

畳の寸法と拾畳の面積

畳の寸法は、地域や時代によって様々です。一般的な寸法は約90cm × 180cmですが、京間(約95cm × 190cm)、中京間(約95cm × 191cm)など、様々な種類があります。拾畳の面積は、使用する畳の寸法によって変化します。例えば、一般的な畳を使用した場合、約16.2平方メートルとなりますが、京間を使用すれば、約17.1平方メートルになります。 正確な面積を算出するには、使用する畳の種類と寸法を明確にする必要があります。

- 一般的な畳(90cm × 180cm):約16.2㎡

- 京間(約95cm × 190cm):約18.05㎡

- 中京間(約95cm × 191cm):約18.145㎡

拾畳と現代の不動産表記

現代の不動産取引においては、平方メートルが面積の標準的な単位となっています。 しかし、特に古民家や伝統的な建築物の不動産広告では、拾畳といった単位が使われることもあります。 そのため、不動産物件を見る際には、畳の寸法や、平方メートル表記の面積も併せて確認することが重要です。 拾畳という表記だけで判断せず、具体的な面積を把握することが、物件選びにおいて正確な判断をする上で不可欠です。

- 平方メートル表記との併記を確認する

- 畳の種類(京間、中京間など)を確認する

- 必要に応じて、換算して正確な面積を把握する

拾畳が使われる文脈

「拾畳」は、主に日本の伝統的な建築や文化に関連した文脈で使われます。例えば、茶室や書院などの広さを表現する際に用いられることが多く、現代のマンションや戸建て住宅の広告ではあまり見かけません。 また、小説や時代劇などの作品の中でも、空間の広さを表現する際に使用され、読者や視聴者にその場の雰囲気や規模感を伝える役割を果たしています。 このように、歴史的・文化的背景を持つ単位と言えます。

- 古民家や伝統的な建物の紹介

- 小説や時代劇などの作品における描写

- 茶室、書院などの空間の広さを表現する場合

拾畳と他の面積単位との比較

拾畳は、坪などの他の面積単位と比較することで、その広さをより具体的にイメージすることができます。 例えば、1坪は約3.3平方メートルなので、拾畳は約4.9坪に相当します。 このように、異なる面積単位を比較することで、より直感的に広さを理解することができます。 ただし、畳の寸法の違いによって拾畳の面積が変わるため、正確な比較をするには、具体的な畳の寸法を考慮する必要があります。

- 1坪(約3.3㎡)との比較

- 他の面積単位(例:100㎡)との比較

- 畳の寸法を考慮した正確な換算を行う

重畳なこととは?

重畳のこととは?

重畳(ちょうじょう)とは、複数の事柄や現象が同時に起こったり、互いに重なり合ったりすることを意味します。単に「同時に起こる」だけでなく、それらが互いに影響しあい、複雑に絡み合っているというニュアンスが含まれます。例えば、複数のプロジェクトが同時に進行し、それぞれが資源や人員を共有する状況や、複数の感情が同時に湧き上がってくる状況などが、重畳の典型例と言えるでしょう。 時間的にも空間的にも重なり合うことで、単独では理解できないような新しい現象や状況が生じることもあります。 また、重畳は、必ずしも好ましい状況を表すとは限りません。複数の問題が重なり合って困難な状況を生み出したり、複雑な思考や感情の葛藤を引き起こす場合もあります。

重畳の具体的な例

重畳は様々な場面で起こります。例えば、日常生活では、仕事、家事、育児など複数の役割を同時にこなすことや、複数の約束が同じ時間に重なることなどが挙げられます。社会的な場面では、経済状況の悪化と自然災害の発生が重なり、社会不安が高まるといった状況も重畳と言えるでしょう。 これらの例から分かるように、重畳は単なる同時発生ではなく、相互作用や影響関係を伴う複雑な現象です。

- 仕事と育児の両立:仕事と育児の両方をこなすことは、時間的、精神的な負担が大きく、重畳によるストレスを感じやすい例です。

- 複数プロジェクトの同時進行:複数のプロジェクトを同時に進める場合、リソースの配分やスケジュールの調整が難しく、効率性や品質の低下につながる可能性があります。

- 複雑な社会問題:貧困、格差、環境問題など、複数の社会問題が重畳することで、解決がより困難になります。

重畳と同時性の違い

重畳と同時性は、一見似ていますが、重要な違いがあります。同時性は単に「同時に起こる」ことを意味しますが、重畳は「同時に起こる」ことに加え、それらの事柄や現象が互いに影響し合っていることを強調します。 例えば、複数のイベントが同じ時間帯に開催されるのは同時性ですが、それらのイベントが会場の資源を巡って競合している場合は重畳と言えます。 つまり、重畳は同時性を包含するより広範な概念と言えるでしょう。

- 同時性:複数のイベントが同じ時間に開催される。

- 重畳:複数のイベントが同じ時間に開催され、参加者の重複や資源の競合が生じる。

- 同時性だけでは説明できない相互作用が存在する点が、重畳の特徴です。

重畳による影響

重畳は、様々な影響を及ぼします。ポジティブな影響としては、相乗効果による効率向上や、新たな発想の創出などが挙げられます。例えば、異なる分野の知識や技術が重畳することで、革新的な技術開発が生まれる場合があります。しかし、ネガティブな影響として、混乱やストレス、意思決定の遅延、資源の枯渇などもあります。

- ポジティブな影響:相乗効果、効率向上、イノベーション促進。

- ネガティブな影響:混乱、ストレス、意思決定の遅延、リソース不足。

- 影響の程度は、重畳する事柄の性質や関係性によって大きく異なります。

重畳と複雑性

重畳は、複雑性と密接に関連しています。複数の要素が互いに影響し合うことで、全体としての挙動が予測困難になり、システムの複雑性が増加します。 複雑なシステムを理解し制御するためには、重畳する要素間の相互作用を分析することが重要になります。非線形性やフィードバックループなども考慮する必要があります。

- 複雑系:重畳によってシステムの挙動が予測困難になる。

- 相互作用:要素間の相互作用を理解することが重要。

- 非線形性とフィードバックループ:複雑性を高める要因。

重畳の分析と対処法

重畳する事柄を分析し、適切に対処するためには、それぞれの要素を明確に把握し、それらの間の関係性を理解することが重要です。優先順位付けやタスク管理、リソース配分などの手法を用いて、効率的に対応する必要があります。 また、必要に応じて、専門家の協力を得ることも有効な手段です。

- 要素の明確化:重畳する要素を一つずつ特定する。

- 関係性の把握:要素間の相互作用を分析する。

- 優先順位付けとタスク管理:効率的な対応を可能にする。

詳細情報

「それは重畳」の意味は何ですか?

「それは重畳」は、複数の事象や現象が同時に、あるいは非常に近い時間に発生し、互いに影響を与え合っている状態を表します。単に複数の事が起こったというだけでなく、それらの事象間に密接な関係性があることを強調する表現です。例えば、経済的な不況と社会不安の同時発生などが該当するでしょう。文脈によっては、重なり合うという意味で、空間的な重なりを表す場合もあります。

「重畳」と似た言葉には何がありますか?

「重畳」と似た言葉には、重複、同時発生、重なりなどがあります。「重複」は同じ要素が複数存在することを指し、「同時発生」は同時に起こることを強調します。「重なり」は空間的な重なりを主に指すことが多いです。これらの言葉は文脈によって使い分けられ、「重畳」は特に相互作用や影響を伴う複数の事象の発生に用いられる点が特徴です。状況に応じて最適な言葉を選ぶことが重要です。

「それは重畳」を具体的な例で説明してください。

例えば、大地震とそれに続く大津波は「それは重畳」で表現できる典型的な例です。地震によって津波が発生するという因果関係があり、両者は時間的に非常に接近して発生し、甚大な被害をもたらしました。このように、複数の災害が連鎖的に発生し、互いに悪化させるような状況を説明する際に効果的な表現です。他にも、経済政策と社会情勢の複雑な相互作用なども「それは重畳」で説明できるでしょう。

「それは重畳」を使う際の注意点は何ですか?

「重畳」はやや専門的な言葉であり、状況によっては誤解を生む可能性があります。そのため、使用する際には、文脈を明確にし、読者や聞き手が理解しやすいように説明することが重要です。また、単に複数の事が起こったという場合に安易に使用せず、事象間の関係性をしっかりと把握した上で使うべきです。適切な言い換えも検討しましょう。