日本の経済を支える重要な柱、中小企業。 近年、デジタル化の波やグローバル化の加速、そして少子高齢化といった課題に直面するsmbの中小企業は、新たな成長戦略の模索が急務となっています。本稿では、smbにおける中小企業の現状分析から、成功事例、そして今後の展望までを多角的に考察します。 特に、デジタル技術の活用や人材育成、事業承継といった重要なテーマに焦点を当て、具体的な対策や課題解決へのアプローチを探ります。 変革期を迎えるsmbの中小企業にとって、実用的な情報提供を目指します。

日本の中小企業の現状と課題

日本経済の基盤を支える中小企業は、その数において圧倒的な存在感を示しています。しかし、グローバル化や少子高齢化といった社会情勢の変化、加えて近年のパンデミックなど、多くの課題に直面しています。特に、人材不足、資金調達、デジタル化への対応といった問題は、中小企業にとって大きな障壁となっています。伝統的な経営手法に固執し、変化への対応が遅れている企業も少なくありません。一方で、柔軟性や地域密着性を活かし、独自の強みを持つ企業も多く存在し、イノベーションを起こす潜在力も秘めています。政府による支援策も数多く展開されていますが、それらが中小企業に効果的に届いているか、そして、企業側の積極的な取り組みがどれほど行われているかという点においては、更なる改善が必要不可欠です。中小企業が抱える課題の解決、そして持続的な成長のためには、企業自身による努力と、政府・金融機関といった外部からの支援の両輪が不可欠と言えるでしょう。

中小企業の資金調達

中小企業にとって、資金調達は常に大きな課題です。銀行からの融資は、担保や信用力などが求められるため、ハードルが高いと感じる企業も多いでしょう。近年では、クラウドファンディングや政府系金融機関による融資制度なども活用されていますが、情報収集や手続きの煩雑さなどから、有効に活用できていない企業も多く見られます。適切な資金調達方法を選択し、経営を安定させるためには、専門家への相談や情報収集の徹底が重要です。また、事業計画の策定なども、資金調達の成功率を高める上で不可欠となります。

人材確保と育成

人材不足は、多くの中小企業が共通して抱える問題です。特に、若年層の確保は困難となっており、高齢化による人材の減少も深刻な課題となっています。人材確保のためには、魅力的な労働環境の整備や、賃金・福利厚生面の改善が不可欠です。また、社員のスキルアップを支援する研修制度の充実も重要です。人材育成は、企業の成長にとって最も重要な投資であり、継続的な取り組みが必要となります。採用活動においては、求人情報の適切な発信や、面接方法の見直しなども有効な手段と言えます。

デジタル化への対応

デジタル化は、現代社会において企業の競争力を高める上で必須となっています。しかし、中小企業においては、デジタル化への対応が遅れているケースが多く見られます。システム導入費用や、従業員のスキル不足といった問題が、デジタル化への取り組みを阻害している要因の一つです。業務効率化のためのITツールの導入や、オンラインでの顧客対応、データ分析による経営判断など、デジタル化によるメリットは多岐に渡ります。専門家への相談や、政府による支援策の活用なども有効な手段です。一歩ずつでもデジタル化を進めることで、企業の生産性向上やコスト削減に繋がるでしょう。

地域社会との連携

中小企業は、地域社会において重要な役割を担っています。地域住民との良好な関係を築き、地域経済の活性化に貢献することが、企業の持続的な成長に繋がります。地域貢献活動への参加や、地元のイベントへの協賛など、地域社会との連携を強化することで、企業イメージの向上や、新たな顧客獲得にも繋がることが期待できます。地域独特の文化や資源を活かした事業展開なども、競争優位性を高める上で有効です。

事業承継問題

中小企業の多くは、家族経営であるため、事業承継は重要な課題となっています。後継者不足や、経営ノウハウの伝承といった問題を抱える企業も多く、事業承継が円滑に進まないことで、企業の閉鎖に繋がってしまうケースも少なくありません。後継者育成のための計画的な取り組みや、外部専門家への相談、政府による支援策の活用などが、円滑な事業承継を進める上で不可欠です。事業承継計画を早期に策定し、準備を進めることが重要です。

| 課題 | 対策 |

|---|---|

| 資金調達 | 銀行融資、クラウドファンディング、政府系金融機関の活用 |

| 人材確保 | 魅力的な労働環境の整備、賃金・福利厚生面の改善、採用活動の見直し |

| デジタル化 | ITツールの導入、従業員教育、政府支援策の活用 |

| 事業承継 | 後継者育成、外部専門家への相談、政府支援策の活用 |

| 地域連携 | 地域貢献活動、地元イベントへの協賛、地域資源の活用 |

SMB企業の定義は?

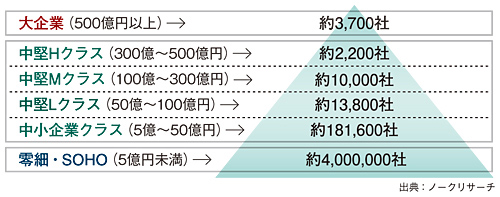

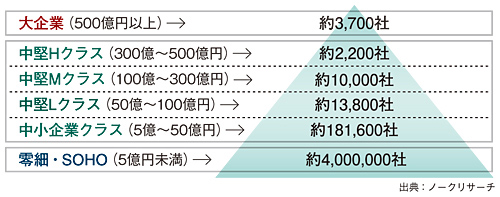

SMB(Small and Medium-sized Businesses)企業の定義は、国や地域、業界によって異なり、明確な国際基準はありません。一般的には、従業員数、売上高、資本金などの複数の指標を組み合わせて定義されます。日本においては、中小企業基本法に基づいた定義が広く用いられており、従業員数や売上高、資本金のいずれか、または複数の基準を満たす企業を中小企業と位置づけています。ただし、この定義はあくまで目安であり、企業規模を判断する際には、これらの指標に加え、事業内容や経営状況なども考慮する必要があります。

中小企業基本法における定義

日本の中小企業基本法では、中小企業を従業員数、売上高、資本金のいずれか、または複数の基準を満たす企業と定義しています。具体的には、業種によって基準が異なり、製造業であれば従業員数300名未満、商業であれば売上高5億円未満といった具合です。この法律に基づいた定義は、政府による支援策の対象となる企業を決定する際に利用されます。しかし、この定義はあくまで法律上の定義であり、全ての企業に当てはまるわけではないことを理解しておく必要があります。

- 従業員数基準:業種により異なる基準が設定されている。

- 売上高基準:業種により異なる基準が設定されている。

- 資本金基準:業種により異なる基準が設定されている。多くの場合、売上高や従業員数と併せて判断される。

従業員数による定義

SMB企業の定義において、従業員数は重要な指標の一つです。一般的には、数百名規模以下の企業がSMB企業とみなされます。ただし、これはあくまでも目安であり、業界や事業内容によって異なる場合があります。例えば、高度な専門技術を要する企業では、従業員数が少なくても大きな売上高を上げている可能性があります。そのため、従業員数だけでSMB企業かどうかを判断することはできません。

- 従業員数の上限:国や地域、業界によって異なるが、一般的には数百名規模以下。

- 従業員数と売上高・資本金の関係:従業員数が少ない企業でも、高収益を上げている場合がある。

- 業種による違い:同じ従業員数でも、業種によって企業規模は大きく異なる。

売上高による定義

売上高は、企業の規模を測る上で重要な指標です。SMB企業は、売上高が一定額以下の企業と定義されることが多いです。この金額は、国や地域、業界によって大きく異なります。例えば、日本の中小企業基本法では、業種によって売上高の基準が異なっており、製造業では5億円未満、商業では1億円未満といった基準が設けられています。売上高のみで企業規模を判断することは、必ずしも適切ではありません。

- 売上高の上限:国や地域、業界によって異なる。

- 売上高と従業員数・資本金の関係:売上高が少ない企業でも、従業員数が多く、資本金が豊富な場合もある。

- 業種による違い:同じ売上高でも、業種によって企業規模は大きく異なる。

資本金による定義

資本金は、企業の財務状況を表す指標の一つです。SMB企業は、資本金が一定額以下の企業と定義される場合があります。しかし、資本金だけで企業規模を判断することは適切ではありません。なぜなら、資本金が少ない企業でも、高い収益性を持つ企業が存在するからです。資本金は、企業の財務基盤を示す指標として役立ちますが、企業規模を判断する際には、他の指標と総合的に判断する必要があります。

- 資本金の上限:国や地域、業界によって異なる。

- 資本金と売上高・従業員数の関係:資本金が少ない企業でも、高い売上高や多くの従業員を抱えている場合もある。

- 資金調達方法の影響:自己資本比率や借入金の状況なども考慮する必要がある。

事業内容と経営状況による定義

従業員数、売上高、資本金といった定量的な指標に加え、事業内容や経営状況もSMB企業の定義において重要な要素です。例えば、高度な技術や専門知識を必要とする企業は、従業員数が少なくても、大きな売上高を上げている可能性があります。また、経営状況が安定している企業は、規模が小さくても、将来的な成長が見込める可能性があります。したがって、SMB企業を定義する際には、これらの定性的な要素も考慮する必要があります。

- 事業内容の独自性:ニッチな市場で高い収益性を上げている企業。

- 経営状況の安定性:黒字経営を継続し、財務状況が健全な企業。

- 成長性:将来的な成長が見込める企業。

SMBとSOHOの違いは何ですか?

SMBとSOHOの違い

SMBとSOHOの違いは、主に企業規模、従業員数、売上高、そしてビジネスの複雑さなどにあります。SMB(Small and Medium-sized Business)は、中小企業を指し、SOHO(Small Office/Home Office)は、自宅または小規模オフィスで事業を行う個人事業主や小規模企業を指します。 SMBはSOHOよりも規模が大きく、従業員数も多く、より複雑なビジネス運営を行っていることが多いと言えます。しかし、この境界線は必ずしも明確ではなく、場合によっては重複する部分もあります。

規模と従業員数

SMBは、従業員数や売上高において、SOHOよりも規模が大きいのが一般的です。SMBは数十人から数百人の従業員を抱える企業も含まれ、組織構造もより複雑になります。一方、SOHOは、通常は個人事業主か、ごく少数の従業員(数人程度)で運営されています。 規模の差は、ビジネスモデル、経営戦略、そして必要なリソースにも影響を与えます。

- SMB:従業員数10名以上~数百名規模

- SOHO:従業員数1名~数名規模、もしくは個人事業主

- 規模の差は、経営戦略や必要なITインフラに影響を与える

売上高とビジネスモデル

SMBは、SOHOよりも売上高が一般的に高くなります。これは規模の差とビジネスモデルの複雑さに起因します。SMBは、より幅広い顧客層をターゲットに、多様な製品やサービスを提供していることが多いです。一方、SOHOは、特定のニッチ市場をターゲットとした専門性の高いサービスを提供したり、オンライン販売に特化しているケースも多いです。売上高の違いは、事業の持続可能性や成長性に大きく影響します。

- SMB:多様な製品・サービス、幅広い顧客層

- SOHO:専門性の高いサービス、ニッチ市場への特化、オンライン販売など

- 売上高の違いは、事業規模や投資能力に影響する

経営体制と組織構造

SMBは、明確な経営体制と組織構造を持ち、部署や役割分担が確立されていることが多いです。そのため、より複雑な業務を効率的に遂行することができます。対して、SOHOは、経営者自身が全ての業務を担う場合が多く、組織構造はシンプルです。経営体制と組織構造の違いは、業務の効率性やリスク管理などに影響を与えます。

- SMB:明確な組織構造、役割分担

- SOHO:個人事業主中心、シンプルな組織

- 経営体制の違いは、業務効率やリスク管理に影響する

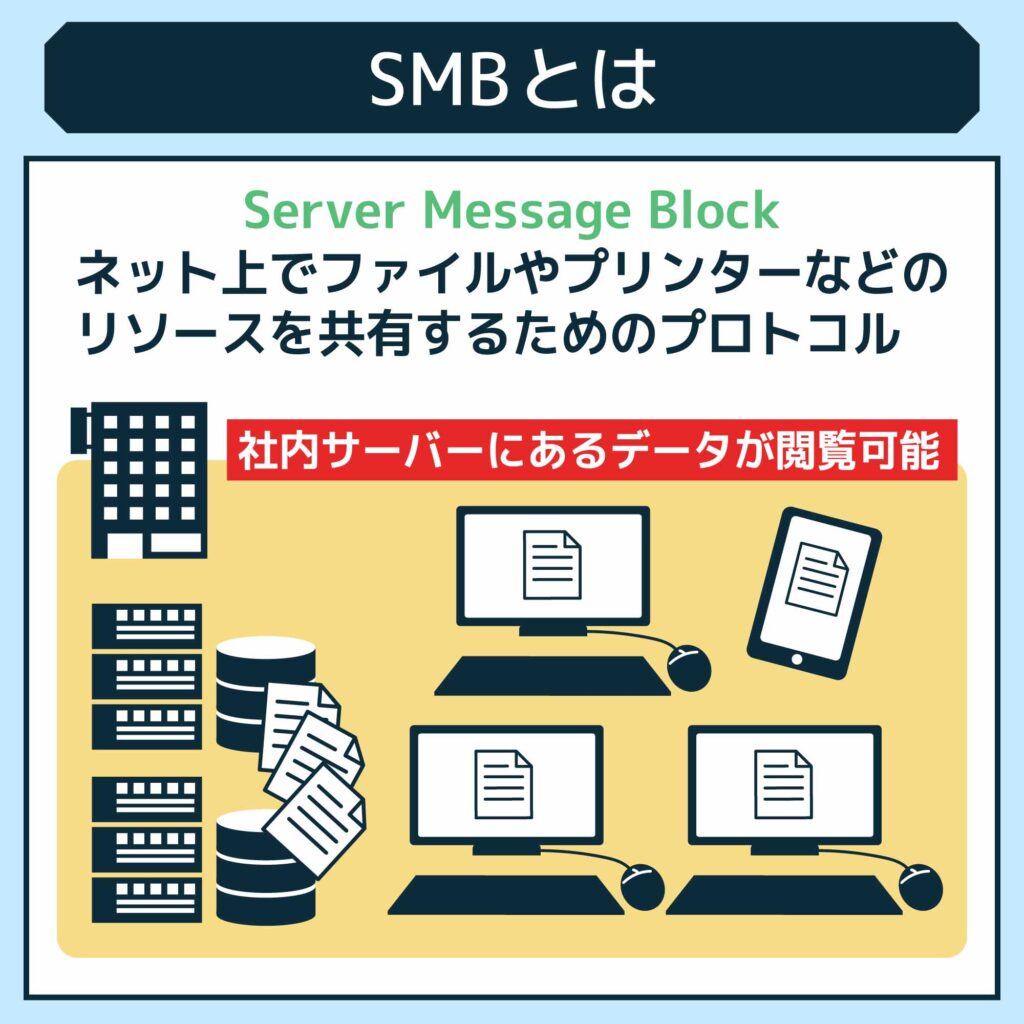

ITインフラと経営資源

SMBは、SOHOよりも高度なITインフラを必要とするケースが多く、より多くの経営資源を投入することができます。これは、業務効率化や情報管理の高度化のためです。SOHOは、比較的シンプルなITインフラで運営されることが多く、経営資源も限られているため、コストパフォーマンスの高いソリューションを選択する必要があります。

- SMB:高度なITインフラへの投資が可能

- SOHO:コストパフォーマンスを重視したITインフラ

- 経営資源の差は、IT投資や事業拡大に影響する

法的側面と責任

法的側面においても両者には違いがあります。SMBは、より複雑な法的規制の対象となり、コンプライアンス体制の構築が重要になります。SOHOは、SMBに比べて法的規制が比較的シンプルな場合が多いですが、それでも事業形態に応じた法的責任を負う必要があります。それぞれの事業形態に合わせた適切な法的対応が不可欠です。

- SMB:複雑な法的規制への対応が必要

- SOHO:比較的シンプルな法的規制

- 事業形態に応じた法的責任を負う必要がある

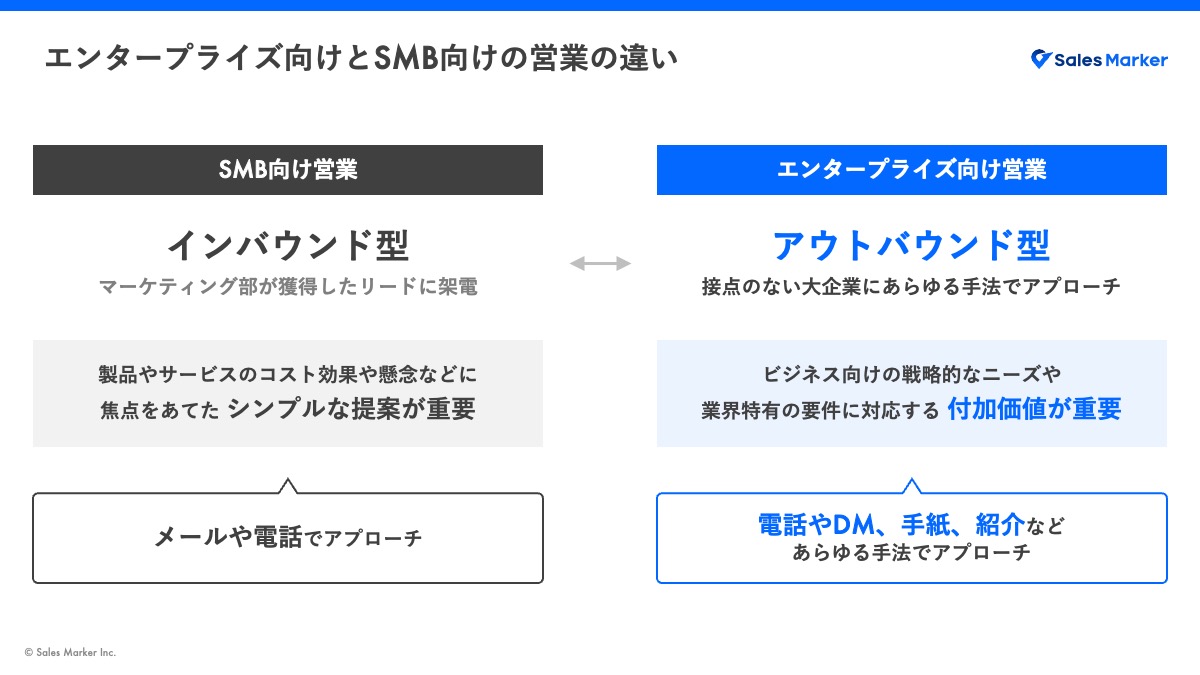

SMBとエンタープライズの違いは何ですか?

SMBとエンタープライズの比較

SMBとエンタープライズの違いは、規模、組織構造、ITインフラ、経営戦略など、多岐にわたります。単純に規模の大小だけでなく、それぞれの特性を理解することが重要です。以下に詳細を説明します。

規模と従業員数

最も大きな違いは規模です。SMB(Small and Medium-sized Businesses)は中小企業を指し、従業員数、売上高、資産規模などがエンタープライズに比べてはるかに小さいのが一般的です。エンタープライズは、大企業、グローバル企業などを指し、数千人から数十万人規模の従業員を抱えることもあります。

- SMB:従業員数数十名から数百名程度。

- エンタープライズ:従業員数数千名から数十万人規模。

- 売上高や資産規模も、SMBはエンタープライズに比べて桁違いに小さい。

組織構造と経営体制

組織構造も大きく異なります。SMBは、フラットな組織構造が多く、意思決定プロセスが迅速です。一方、エンタープライズは、階層的な組織構造が一般的で、部門や部署が多く、意思決定に時間がかかる場合があります。経営体制も、SMBは創業者が中心となるケースが多いのに対し、エンタープライズは、複数取締役や執行役員などが経営を担うのが一般的です。ガバナンス体制もエンタープライズの方が複雑になります。

- SMB:フラットな組織、迅速な意思決定。

- エンタープライズ:階層的な組織、複雑な意思決定プロセス。

- 経営体制:SMBは創業者が中心、エンタープライズは複数名による経営体制。

ITインフラとシステム

ITインフラも大きく異なります。SMBは、比較的シンプルなITシステムを採用していることが多いです。一方、エンタープライズは、大規模で複雑なITシステムを構築し、データセンターやクラウドサービスなどを活用して、高度なセキュリティ対策を講じているケースが多いです。また、システム統合や業務効率化のための投資もエンタープライズの方が大きいです。

- SMB:シンプルなITシステム、コスト効率重視。

- エンタープライズ:大規模で複雑なITシステム、セキュリティ対策の強化。

- システム統合と業務効率化への投資:エンタープライズの方が規模が大きい。

経営戦略と市場規模

経営戦略も異なります。SMBは、ニッチ市場をターゲットとしたり、地域密着型のビジネスモデルを採用することが多いです。一方、エンタープライズは、グローバル市場を視野に入れた経営戦略を展開し、大規模な投資やM&Aなどを積極的に行うことがあります。市場規模も、SMBは地域限定であることが多いのに対し、エンタープライズは世界規模に及ぶケースもあります。

- SMB:ニッチ市場への特化、地域密着型ビジネス。

- エンタープライズ:グローバル市場への展開、大規模投資。

- 市場規模:SMBは地域限定、エンタープライズは世界規模の可能性。

リスク管理とコンプライアンス

リスク管理とコンプライアンスも重要な違いです。エンタープライズは、より高度なリスク管理体制を構築し、法令遵守を徹底する必要があります。これは、事業規模の大きさや情報セキュリティ、社会的責任などが関係してきます。一方、SMBは、規模が小さいため、リスク管理やコンプライアンスの負担は相対的に小さくなりますが、適切な対策を講じる必要があります。情報漏洩などのリスクは、規模に関わらず深刻な問題となるため注意が必要です。

- エンタープライズ:高度なリスク管理体制、法令遵守の徹底。

- SMB:規模は小さいが、適切なリスク管理とコンプライアンス対策が必要。

- 情報セキュリティ対策は規模に関わらず重要。

SMBとSMEの違いは何ですか?

SMBとSMEの違い

SMBとSMEの違いは、主に規模と定義の範囲にあります。どちらも中小企業を表す用語ですが、国や地域、組織によってその定義が異なり、厳密な区別は存在しません。一般的に、SMBはSmall and Medium-sized Businesses、SMEはSmall and Medium-sized Enterprisesの略で、どちらも「中小企業」を意味しますが、その範囲や対象とする企業の種類に微妙な違いがあります。

SMBとSMEの定義の違い

SMBは、主に北米で使われる用語で、従業員数や売上高といった具体的な数値に基づいて中小企業を定義することが多いです。一方、SMEは、国際機関やヨーロッパなどで広く使われ、従業員数や売上高だけでなく、独立性や市場シェアなども考慮したより包括的な定義を採用することがあります。そのため、同じ企業でも、SMBに分類される場合とSMEに分類される場合があります。

- SMBは、明確な数値基準(従業員数、売上高など)で定義されることが多い。

- SMEは、数値基準に加え、独立性や市場シェアなども考慮される場合がある。

- 地域や組織によって定義が異なるため、一概に比較できない。

規模の差異

SMBとSMEの規模の差異は、定義の曖昧さから明確に示すことは困難ですが、一般的にSMBはSMEよりも規模が小さいと認識されています。これは、SMBの定義がより厳格な数値基準に基づいていることが多いことに起因します。しかし、この差異は絶対的なものではなく、地域や業界によって異なる場合があります。

- SMBは、より小さな規模の企業を指す傾向がある。

- SMEは、SMBよりも幅広い規模の企業を含む可能性がある。

- 規模の差異は、定義と地域によって変化する。

対象となる企業の種類

SMBとSMEは、どちらも中小企業を対象としていますが、対象となる企業の種類に若干の違いが見られる場合があります。例えば、製造業やサービス業といった業種による分類の違いや、スタートアップ企業の包含の有無などです。これらの違いは、それぞれの定義における重視する要素の違いに由来します。

- SMBは、特定の業種に限定される場合もある。

- SMEは、より幅広い業種を含む可能性がある。

- スタートアップ企業の扱いも、定義によって異なる。

利用される地域と組織

SMBは、主に北アメリカで広く使われていますが、SMEは欧州や国際機関で頻繁に使用されています。そのため、使用する地域や組織によって、それぞれの用語が持つ意味合いが微妙に変化する可能性があります。国際的な文脈では、SMEの方がより一般的な用語として認識されています。

- SMBは、北米で主に使用される。

- SMEは、ヨーロッパや国際機関で広く使用される。

- 地域による用語の使い分けに注意が必要。

金融支援における違い

金融機関は、SMBとSMEに対して異なる支援策を提供することがあります。これは、それぞれの定義に基づいて、企業の規模やリスクプロファイルが異なるためです。例えば、融資条件や補助金制度などが、SMBとSMEで異なる場合があります。したがって、企業は、自社の状況に合わせて適切な支援策を選択する必要があります。

- SMB向けの金融支援は、規模の小ささを考慮した内容となることが多い。

- SME向けの金融支援は、より幅広い規模の企業に対応した内容となることが多い。

- 金融支援策は、地域や金融機関によって異なる。

詳細情報

中小企業向け融資の審査基準は?

中小企業向け融資の審査基準は、金融機関によって異なりますが、一般的には財務状況(売上高、利益、負債)、経営計画の内容、担保の有無などが重要な要素となります。 また、事業の将来性や経営者の経験・能力なども評価対象となり、これらの要素を総合的に判断して融資の可否が決定されます。 近年では、信用情報も重視されており、過去の取引履歴などが審査に影響を与える可能性があります。

中小企業でも助成金や補助金は受けられる?

はい、中小企業でも様々な助成金や補助金を受けることができます。 業種や事業内容によって利用できる制度が異なりますので、まずは経済産業省や各都道府県のホームページなどで、対象となる制度を検索することが重要です。 また、専門家に相談することで、自分に合った制度を見つける手助けになるでしょう。 申請には必要な書類が多数ありますので、余裕を持って準備を進めることが大切です。

中小企業の経営課題は?

中小企業の経営課題は多岐に渡りますが、人材不足、資金調達、後継者問題などは共通して挙げられます。 特に近年は、グローバル化やデジタル化の進展に伴い、IT化への対応や海外展開といった課題も顕著になっています。 また、顧客獲得や販路開拓も常に重要な課題であり、競争力の強化に向けて継続的な努力が必要です。

中小企業が成長するために必要なことは?

中小企業の成長には、明確な経営戦略と実行力が不可欠です。 市場ニーズを的確に捉え、競合他社との差別化を図るための戦略が必要です。 また、従業員の育成やモチベーション向上にも力を入れることで、組織力を高めることが重要です。 さらに、最新技術や経営手法を取り入れることで、生産性向上や効率化を図り、持続的な成長を目指していく必要があります。