犬の骨格を三次元で理解することは、獣医解剖学や動物学の研究において極めて重要です。本稿では、「犬 骨格 3D」をテーマに、最新の3Dモデリング技術を用いた犬の骨格構造の可視化とその応用について解説します。詳細な骨の名称、配置、そして関節の動きまで、3Dモデルを通じて分かりやすくご紹介します。 解剖学的な理解を深めたい学生、獣医師、そして犬に関わる全ての方にとって、有益な情報となるでしょう。

犬の3D骨格モデル:詳細解説

犬の3D骨格モデルは、獣医学、動物解剖学、アニメーション、ゲーム開発など、幅広い分野で活用されています。高精度な3Dモデルは、骨の形状や構造を正確に再現しており、従来の平面図や写真では得られない立体的な理解を可能にします。ソフトウェアによっては、骨格を回転・拡大・縮小したり、個々の骨を選択して詳細に観察したりすることができ、教育や研究に非常に役立ちます。また、リアルな動きを再現するシミュレーションにも応用され、犬の動作メカニズムの解明に貢献しています。さらに、CG制作においては、精緻な犬のキャラクターモデルを作成する上で重要な役割を果たしています。入手方法は様々で、フリーで利用できるモデルから、高精度な商用モデルまで、ニーズに合わせて選択できます。

3Dモデルの精度と種類

犬の3D骨格モデルの精度は様々です。簡略化されたモデルから、非常に詳細なモデルまで存在し、用途によって適切なモデルを選ぶ必要があります。例えば、教育目的であれば、主要な骨が正確に表現されていれば十分ですが、研究目的であれば、細かい骨の突起や関節の構造まで正確に再現された高精度なモデルが必要となるでしょう。また、犬種による骨格の違いも考慮する必要があるため、特定の犬種に特化したモデルも存在します。モデルの種類としては、ポリゴンモデルや点群データなどがあり、使用するソフトウェアや目的に合わせて選択する必要があります。

データ形式とソフトウェアとの互換性

犬の3D骨格モデルは、OBJ、FBX、STLなどの様々なデータ形式で提供されています。使用する3Dモデリングソフトウェアやアニメーションソフトウェアとの互換性を確認することが重要です。ソフトウェアによっては、特定のデータ形式しか読み込めない場合があり、ファイル変換が必要になることもあります。また、テクスチャデータが含まれているモデルもあり、よりリアルな表現を可能にしますが、ファイルサイズが大きくなる傾向があります。使用するソフトウェアとデータ形式の互換性を事前に確認し、スムーズな作業を心がけましょう。

入手方法と費用

犬の3D骨格モデルは、フリー素材サイトやオンラインマーケットプレイスなどで入手できます。フリー素材は無料で利用できるものの、精度やクオリティにばらつきがあります。高精度なモデルは有料で販売されており、価格帯も様々です。購入前に、ライセンス条件を確認することが重要です。商用利用を想定している場合は、商用利用可能なモデルを選択する必要があります。また、モデルの品質やサポート体制なども考慮して、適切なモデルを選びましょう。

応用例:教育、研究、アニメーション

犬の3D骨格モデルは、獣医学教育において、骨の名称や位置、関節の動きなどを理解する上で非常に効果的です。動物解剖学の研究にも活用され、骨格構造の詳細な分析や、比較解剖学的研究に役立ちます。さらに、アニメーションやゲーム開発では、リアルな犬のキャラクターを作成する上で不可欠なツールとなっています。動きを自然に再現するために、骨格モデルを用いたリギングやアニメーション制作が行われます。様々な分野で、効率的な作業や高品質な成果を得るために活用されています。

3Dモデルの活用における注意点

犬の3D骨格モデルを使用する際には、モデルの精度や情報源の信頼性を確認することが重要です。不正確なモデルを使用すると、誤った理解や分析につながる可能性があります。また、著作権やライセンスに関する規定を遵守し、不正な使用を避ける必要があります。利用目的に応じて適切なモデルを選び、正確な情報を基に活用することで、より効果的な研究や制作を行うことが可能です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| モデルの種類 | ポリゴンモデル、点群データなど |

| データ形式 | OBJ、FBX、STLなど |

| 入手方法 | フリー素材サイト、オンラインマーケットプレイスなど |

| 用途 | 教育、研究、アニメーション、ゲーム開発など |

| 注意点 | 精度、著作権、ライセンス |

犬 骨格 いつ決まる?

遺伝的な骨格の設計図は、受精の段階で既に決定されています。 犬の遺伝子には、骨格の大きさや形に関する情報が含まれており、これは受精卵が形成された時点で既に決定されています。しかし、この段階では、骨格はまだ存在せず、単に将来の骨格の発達に関する遺伝的な情報が書き込まれているだけです。

成長過程においては、胎児期に骨格の形成が始まり、出生後も継続的に成長し、変容していきます。 骨格の主要な部分は生後数ヶ月で形成されますが、完全な骨格の成熟には、犬種によって異なりますが、一般的に1~2年かかります。 骨格の成長は、栄養状態、ホルモンバランス、運動量など、多くの要因に影響を受けます。

そのため、「犬の骨格がいつ決まるか」という問いには、明確な答えはありません。遺伝的な骨格の設計図は受精時に決定されていますが、実際の骨格の形成と成熟は、長期間にわたって継続的なプロセスです。

遺伝子による骨格の基本設計

犬の骨格の基礎となる遺伝情報は、受精の瞬間に親犬から受け継がれます。この遺伝情報は、犬種特有の骨格の特徴、例えば、体高、体長、頭蓋骨の形などを決定する上で重要な役割を果たします。これらの遺伝情報は、その後、胎児期から成犬期にかけて、発育過程に影響を与え続けます。 しかし、遺伝子だけでは骨格が決まるわけではなく、後述する環境要因も大きく関わってきます。

- 遺伝子型:個々の犬が持つ遺伝子の組み合わせ。

- 表現型:遺伝子型と環境要因が相互作用して現れる、実際の犬の骨格。

- 犬種による違い:チワワとグレートデーンでは、遺伝的に決定される骨格の大きさが大きく異なります。

胎児期における骨格形成

妊娠期間中、胎児の骨格は急速に形成されます。最初は軟骨組織として始まり、徐々に骨化が進み、硬い骨へと変化していきます。この過程は、複雑な遺伝子制御と細胞分化によって精密に制御されています。この段階での栄養不足や異常は、骨格の発育に重大な影響を与える可能性があります。

- 軟骨細胞:骨の原型となる細胞。徐々に骨細胞へと変化する。

- 骨芽細胞:骨を作る細胞。

- 骨化:軟骨が骨へと変化する過程。

出生後の骨格成長と成熟

生まれた後の犬は、引き続き骨格の成長を続けます。特に生後数ヶ月間は急激な成長期で、骨のサイズと形状が大きく変化します。この期間における栄養状態、運動量、そしてホルモンバランスは、骨格の最終的な形に大きな影響を及ぼします。 充分なカルシウムやビタミンDの摂取は、骨の健康にとって不可欠です。

- 成長板:骨の成長を担う軟骨組織。成長が止まるまで存在する。

- 栄養バランス:カルシウム、リン、ビタミンDなどのミネラルが骨の成長に必要不可欠。

- 運動:適切な運動は骨の成長と強さを促進する。

環境要因の影響

遺伝子だけでなく、環境要因も骨格の発育に大きく影響を与えます。栄養状態、病気、ケガ、運動量など、様々な要因が骨格の成長に影響を与える可能性があります。例えば、栄養不足は骨の成長を阻害し、骨粗鬆症などの問題を引き起こす可能性があります。また、幼少期のケガは、骨格の成長に悪影響を与える可能性があります。

- 栄養不足:成長期の栄養不足は骨格の発育不全につながる。

- 疾病:病気によっては骨格の成長に影響を与えるものがある。

- 運動不足/過剰:適切な運動が重要だが、過剰な運動も骨に負担をかける。

個体差と犬種差

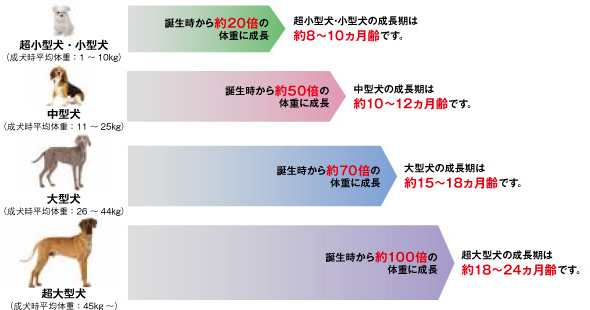

全ての犬が同じペースで成長するわけではありません。犬種、個体差、そして環境要因によって、骨格の成長速度や最終的な形状は大きく異なります。小さな犬種は早く成長が完了する傾向がありますが、大型犬種はより長く成長を続けます。 そのため、成長期の健康管理は、犬種や個体差を考慮して行う必要があります。

- 小型犬種:成長が早く、比較的早く骨格の成長が完了する。

- 大型犬種:成長が遅く、骨格の成熟まで時間がかかる。

- 個体差:同じ犬種でも、個体によって成長速度や骨格の形状に違いがある。

犬と人間の骨格の違いは何ですか?

犬と人間の骨格の違い

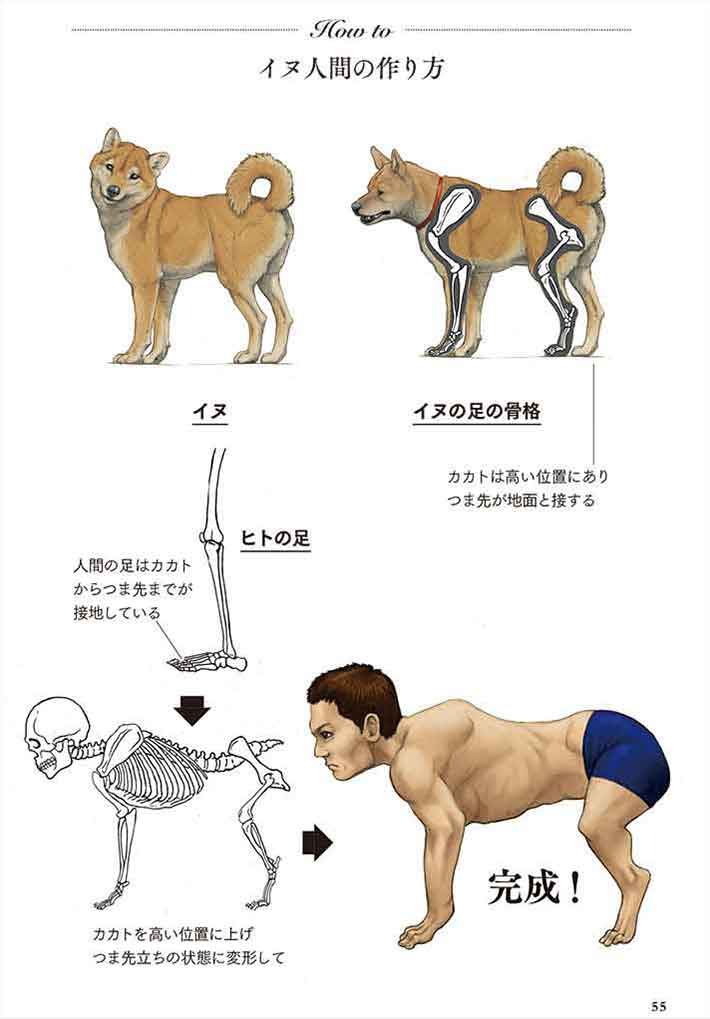

犬と人間の骨格の違いは、進化の過程においてそれぞれの生活様式に適応した結果として生じています。人間は直立二足歩行を行うため、犬のような四足歩行動物とは骨格構造が大きく異なります。具体的には、脊柱の湾曲、骨盤の形、四肢の長さや構造、頭蓋骨の形など、多くの違いが見られます。

脊柱の湾曲の違い

人間は直立二足歩行に適応するため、脊柱にS字状の湾曲があります。これは、体重を効率的に支え、衝撃を吸収する役割を果たします。一方、犬の脊柱は比較的まっすぐで、四足歩行に適した構造になっています。この違いは、重心位置や運動パターンにも大きな影響を与えています。

- 人間:S字状の湾曲(頸椎前弯、胸椎後弯、腰椎前弯、仙椎後弯)により、直立姿勢の安定と衝撃吸収を実現。

- 犬:比較的まっすぐな脊柱。四足歩行に適した構造で、柔軟性と安定性を両立。

- 違い:直立歩行と四足歩行の違いによる、脊柱の湾曲と機能の大きな差異。

骨盤の違い

人間の骨盤は、直立姿勢を支えるために、幅広くて浅い構造をしています。これにより、内臓を支え、重心を安定させる役割を果たします。一方、犬の骨盤は、後肢の運動を支えるために、比較的細長く、強固な構造をしています。この違いは、出産における形態の違いにも関係しています。

- 人間:幅広くて浅い骨盤。直立姿勢の維持と内臓保護。

- 犬:細長く強固な骨盤。後肢の運動効率と安定性の向上。

- 違い:直立二足歩行と四足歩行の異なる運動様式への適応。

四肢の長さと構造の違い

人間は直立二足歩行のため、下肢が長く、上肢は比較的短くなっています。また、膝関節は完全に伸びることができ、足首はアーチ状になっています。一方、犬は四足歩行のため、四肢はバランス良く発達しており、特に前肢は体重を支える役割も担っています。指の構造にも大きな違いが見られます。

- 人間:長い下肢、短い上肢。直立二足歩行に適した構造。

- 犬:バランスの良い四肢の長さ。体重支持と運動効率の両立。

- 違い:運動様式の違いによる、四肢の長さと構造、指の形態の大きな差異。

頭蓋骨の違い

人間の頭蓋骨は脳が大きく発達しているため、比較的大きくなっています。また、顔面部は小さく、前頭葉が発達しているため、額が突出しているのが特徴です。一方、犬の頭蓋骨は、嗅覚器官が発達しているため、鼻腔が大きく、嗅球も発達しています。顎の構造も、肉食動物としての特徴を反映しています。

- 人間:大きな脳頭蓋、小さな顔面部。高度な認知機能を反映。

- 犬:大きな鼻腔、発達した嗅球。優れた嗅覚能力を反映。

- 違い:脳の発達、嗅覚の発達、食性などによる頭蓋骨形態の差異。

頸椎数の違い

人間は7個の頸椎を持っていますが、犬は7個の頸椎を持っています。一見同じように見えますが、それぞれの椎体の形状や大きさには違いがあり、人間の頸椎は直立姿勢を維持するために、より複雑な構造をしています。犬の頸椎は、柔軟な首の動きを可能にするために、より可動性に富んだ構造になっています。

- 人間:7個の頸椎。直立姿勢の維持に特化した複雑な構造。

- 犬:7個の頸椎。柔軟な首の動きを可能にする可動性に富んだ構造。

- 違い:個々の椎体の形状と大きさ、可動性の違い。

詳細情報

犬骨格3Dモデルの精度について教えてください。

この犬骨格3Dモデルの精度は、解剖学的正確性を重視して作成されています。主要な骨の形状、関節の構造、骨間のつながりなどを可能な限りリアルに再現しており、獣医学教育や研究、更には犬の解剖学に興味のある方にとって有用なツールとなるよう設計されています。ただし、個体差や簡略化されている部分もありますので、あくまで参考資料としてご利用ください。

3Dモデルのファイル形式は何ですか?

犬骨格3Dモデルは、複数のファイル形式に対応しています。具体的には、OBJ、FBX、STLといった一般的な3Dモデルデータ形式で提供しており、多くの3Dモデリングソフトや3Dプリンターで利用可能です。ご使用のソフトに合わせて最適な形式を選択してご利用いただけます。

このモデルを使って3Dプリントすることはできますか?

はい、可能です。この犬骨格3Dモデルは3Dプリントに対応しており、STL形式でダウンロードできます。高解像度のモデルデータを使用することで、細部まで精緻な3Dプリントが可能です。ただし、プリント時の設定やプリンターの性能によって出力結果が異なる場合がありますので、ご注意ください。

モデルの価格と購入方法は?

犬骨格3Dモデルの価格は、モデルの複雑さやデータ量によって異なります。詳細は当サイトの価格表をご確認ください。購入方法は、オンラインストアにてクレジットカード、PayPalなど各種決済方法に対応しています。購入後、ダウンロードリンクが送られます。