マイクロソフトCSP (クラウド ソリューション プロバイダー) プログラムは、パートナー企業がクラウド サービスを顧客に提供するための強力なツールです。本稿では、CSP プログラムの概要、参加メリット、ビジネス展開における具体的な活用方法、そして成功事例などを解説します。 複雑なライセンス体系や技術的な側面についても分かりやすく説明することで、CSP プログラムへの理解を深め、ビジネス成長に繋げるための情報を提供します。 特に中小企業にとって、CSPプログラムは新たなビジネスチャンスを生み出す可能性を秘めているため、その可能性について深く掘り下げていきます。

マイクロソフト CSP プログラム:日本市場における展開

マイクロソフト クラウド ソリューション プロバイダー (CSP) プログラムは、日本市場においても急速に普及しています。これは、企業がクラウドサービスをより柔軟かつ効率的に導入・管理できる仕組みを提供しているためです。CSP プログラムを通じて、パートナー企業はマイクロソフトのクラウドサービス、特にMicrosoft 365、Azure、Dynamics 365などを、自社の顧客に提供することができます。これにより、パートナー企業は収益拡大を図ることができ、顧客企業は専門的なサポートを受けながら最適なクラウド環境を構築できます。さらに、CSP プログラムは、サブスクリプションベースのビジネスモデルを採用しているため、顧客企業は必要なサービスを必要な期間だけ利用でき、コストの最適化も期待できます。日本市場においては、中小企業から大企業まで幅広い顧客層がCSPプログラムを利用しており、その重要性はますます高まっています。

CSPプログラムのメリット:パートナー企業にとって

CSPプログラムは、パートナー企業にとって多くのメリットを提供します。まず、マイクロソフト製品の販売機会の拡大が挙げられます。既存顧客への販売はもちろんのこと、新規顧客獲得にも繋がるでしょう。また、顧客への付加価値サービス提供が可能となり、顧客ロイヤルティの向上に貢献します。さらに、独自のサービスパッケージの構築を通じて、競争優位性を築くことができます。これにより、パートナー企業は単なる販売代理店ではなく、顧客のビジネス成長を支援する信頼できるアドバイザーとしての役割を担うことができます。収益性の向上はもちろんのこと、ビジネスの多角化にも繋がるため、多くのパートナー企業にとって魅力的なプログラムとなっています。

CSPプログラムのメリット:顧客企業にとって

顧客企業にとって、CSPプログラムは柔軟なサービス利用と専門的なサポートという大きなメリットを提供します。サブスクリプションモデルにより、必要なサービスを必要な期間だけ利用できるため、コストの無駄を削減し、予算管理を容易にすることができます。また、CSPパートナーはマイクロソフト製品に関する深い専門知識を持つため、最適なクラウド環境の構築や運用に関する質の高いサポートを受けることができます。導入から運用、保守まで、一括して任せられるため、顧客企業は自社の事業に集中できます。さらに、迅速な問題解決にも繋がり、ビジネスの継続性を高める効果も期待できます。

CSPプログラムのサービス提供範囲

CSPプログラムでは、Microsoft 365、Azure、Dynamics 365などの幅広いマイクロソフトクラウドサービスを提供できます。Microsoft 365は、生産性向上ツールとして広く利用されており、Azureはインフラとして、Dynamics 365は業務システムとして、それぞれ顧客のニーズに合わせて最適なサービスを選択できます。また、これらのサービスを組み合わせて、顧客企業の業務プロセス全体を最適化するソリューションを提供することも可能です。さらに、セキュリティやコンプライアンスに関するサービスなども含め、包括的なサポートを提供できる点が大きな強みです。顧客のビジネス規模や業種に関わらず、柔軟に対応できる点がCSPプログラムの魅力です。

CSPプログラムのパートナー選定

CSPプログラムのパートナーを選ぶ際には、実績、専門知識、サポート体制などを考慮することが重要です。多くの顧客事例を持つパートナーは、信頼性が高いと言えるでしょう。また、特定の業種やビジネスモデルに特化した専門知識を持つパートナーを選ぶことで、より効果的なサポートを受けることができます。さらに、迅速かつ丁寧なサポート体制が整っているパートナーを選ぶことも重要です。契約内容や料金体系なども事前にしっかりと確認し、自社のニーズに最適なパートナーを選び出す必要があります。

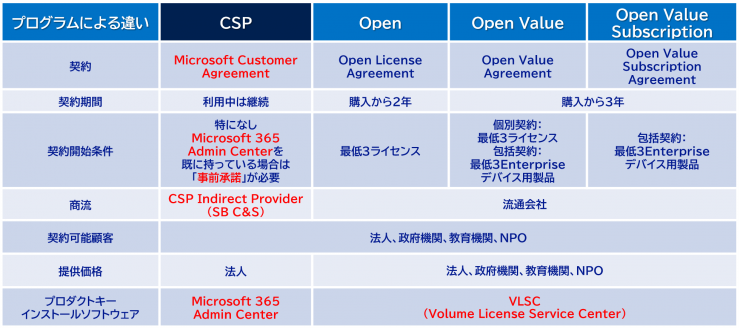

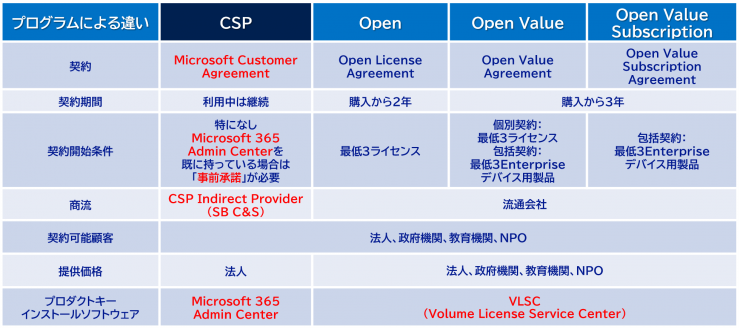

CSPプログラムとライセンス

CSPプログラムにおけるライセンスは、サブスクリプション方式で提供されます。従って、初期費用が低く抑えられ、月額費用を支払うことでサービスを利用することができます。これは、キャッシュフローの改善に繋がり、予算管理を容易にすることに役立ちます。また、必要に応じてライセンス数を増減できるため、ビジネスの状況の変化に対応しやすくなっています。柔軟なライセンス管理は、企業の成長を支える重要な要素であり、CSPプログラムの大きな利点の一つと言えます。自動更新機能なども利用でき、管理の手間も軽減できます。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| CSPプログラム | マイクロソフトのクラウドサービスをパートナー企業を通じて提供するプログラム |

| Microsoft 365 | 生産性向上のためのクラウドサービス |

| Azure | クラウドプラットフォームサービス |

| Dynamics 365 | ビジネスアプリケーションサービス |

| サブスクリプション | 定額料金でサービスを利用する契約方式 |

マイクロソフトのCSPとは?

マイクロソフトのCSP(Cloud Solution Provider)とは、マイクロソフトのクラウドサービス、特にMicrosoft 365、Azure、Dynamics 365などを顧客に販売するパートナー企業のことです。 CSPは、マイクロソフトと直接契約を結び、これらのサービスを自社ブランドで販売したり、付加価値サービスを提供したりすることで収益を得ます。 従来の販売チャネルとは異なり、CSPは顧客との直接的な関係性を構築し、継続的なサポートを提供することが求められます。そのため、高度な技術知識や顧客対応スキルが求められると共に、柔軟なサービス提供が可能です。単なる販売代理店ではなく、顧客のクラウド導入を支援するコンサルティング的な役割も担います。

CSPプログラムのメリット

CSPプログラムに参加することで、パートナー企業は様々なメリットを得ることができます。マイクロソフトからの直接的なサポートを受けられるだけでなく、競争力のある価格設定が可能になります。また、顧客ニーズに合わせた柔軟なサービス提供ができるため、顧客満足度の向上にも繋がります。さらに、マイクロソフトの最新技術や販売戦略に関する情報もいち早く入手でき、ビジネスの成長を促進することができます。

- 収益性の向上:競争力のある価格と付加価値サービスの提供により、収益性を高めることができます。

- 顧客関係の強化:顧客との直接的な関係構築により、信頼関係を築き、長期的な関係性を築くことができます。

- ビジネスチャンスの拡大:マイクロソフトのクラウドサービスの需要の高まりと共に、ビジネスチャンスを拡大することができます。

CSPと従来の販売チャネルとの違い

従来のリセラーモデルと比較して、CSPは顧客との直接的な関係を構築し、継続的なサポートを提供する点が大きく異なります。リセラーはマイクロソフトから製品を購入して顧客に販売するのに対し、CSPはマイクロソフトと直接契約を結び、顧客への請求やサポートを一元的に管理します。このため、顧客はCSPに対し、より直接的な問い合わせやサポートを受けることができます。柔軟なライセンス管理やカスタマイズされたサービスを提供できる点も大きな特徴です。

- 直接契約:マイクロソフトと直接契約を結び、柔軟なビジネス展開が可能です。

- 継続的なサポート:顧客への継続的なサポートを提供することで、顧客満足度を高められます。

- 柔軟なライセンス管理:顧客のニーズに合わせて柔軟なライセンス管理を行うことができます。

CSPプログラムへの参加条件

CSPプログラムへの参加には、特定の技術資格やビジネス経験などが求められる場合があります。マイクロソフトは、パートナー企業の能力や実績を評価し、プログラムへの参加を承認します。また、継続的なトレーニングやコンプライアンスの遵守も求められます。 参加条件は、プログラムの種類やレベルによって異なるため、詳細はマイクロソフトのパートナーポータルを確認する必要があります。高いレベルの技術力と顧客対応スキルが必須となります。

- 技術資格:マイクロソフト認定資格の取得が求められる場合があります。

- ビジネス経験:クラウドサービス販売経験などが求められる場合があります。

- コンプライアンス:マイクロソフトの定めるコンプライアンス基準を遵守する必要があります。

CSPとしてのビジネスモデル

CSPは、様々なビジネスモデルを選択することができます。例えば、月額課金制でクラウドサービスを提供したり、導入支援や運用管理などの付加価値サービスを提供したりすることで収益を得ます。また、特定の業界に特化したサービスを提供したり、複数のクラウドサービスを組み合わせたソリューションを提供したりすることも可能です。顧客のニーズを的確に捉え、最適なビジネスモデルを選択することが重要です。

- 月額課金モデル:顧客は利用した分だけ料金を支払う月額課金モデルが一般的です。

- 付加価値サービス:導入支援、運用管理、コンサルティングなどの付加価値サービスを提供することで、収益性を高めることができます。

- ニッチ市場への特化:特定の業界に特化したサービスを提供することで、競争優位性を築くことができます。

CSPプログラムの登録方法

CSPプログラムへの登録方法は、マイクロソフトのパートナーポータルから行います。ポータルでは、プログラムへの登録手順や必要な書類などが詳しく説明されています。登録申請後、マイクロソフトによる審査が行われ、承認されるとプログラムに参加できます。事前に必要な書類を準備したり、プログラム内容を理解しておくことが重要です。 また、担当者との連絡を密にすることで、スムーズな登録手続きを進めることができます。

- マイクロソフトパートナーポータルへのアクセス:プログラムへの登録は、マイクロソフトのパートナーポータルから行います。

- 必要書類の提出:登録には、企業情報や担当者情報など、必要な書類の提出が必要です。

- 審査プロセス:マイクロソフトによる審査プロセスを経て、プログラム参加が承認されます。

CSPはいつ終了しますか?

CSP終了時期に関する詳細

CSP(Cookie SameSite属性)の終了時期はありません。CSP自体は、ブラウザのセキュリティ機能であり、終了するものではなく、継続的に進化し、より厳格な設定が推奨される傾向にあります。

CSPのバージョンと進化

CSPは、当初シンプルな仕様でしたが、ブラウザのセキュリティ対策の進化に伴い、機能が拡張され、より複雑で高度な設定が可能になっています。そのため、「終了」という概念ではなく、「バージョンアップ」や「機能追加」という形で継続的に改善されています。 具体的には、SameSite属性の扱いや、新たなヘッダの追加などが行われています。

- CSPレベル1: 初期の仕様で、基本的な機能を提供。

- CSPレベル2、レベル3: より高度な制御機能が追加され、レポート機能などが強化。

- 将来のバージョン: 新たな脅威への対策として、更なる機能強化が期待されます。

SameSite属性とCSPの関係

SameSite属性は、Cookieの送受信を制御する属性であり、CSPとは独立したメカニズムです。しかし、両者はWebセキュリティにおいて密接に関連しており、SameSite属性を適切に設定することで、CSPのセキュリティ効果を高めることができます。そのため、SameSite属性に関する議論は、CSPの文脈で頻繁に起こりますが、CSPそのものの終了とは直接関係ありません。

- SameSite=Lax: 多くの一般的なリクエストでCookieを送信。

- SameSite=Strict: 同一サイトからのリクエストのみにCookieを送信。

- SameSite=None; Secure: 全ての状況でCookieを送信するが、HTTPS環境でのみ有効。

CSPの有効期限と設定の更新

CSPの設定自体は、Webサーバー側で変更可能です。そのため、古い設定のまま放置するのではなく、定期的に設定を見直し、セキュリティのベストプラクティスに従って更新することが重要です。設定の有効期限はありませんが、セキュリティ上の脆弱性に対応するため、常に最新の設定を適用する必要があります。

- 定期的なセキュリティ監査の実施。

- 最新のブラウザとCSP仕様の確認。

- 脆弱性の発見時の迅速な対応。

CSPとその他のセキュリティ対策

CSPは、Webアプリケーションのセキュリティを確保するための重要な要素ですが、単独で全ての脅威から守れるわけではありません。他のセキュリティ対策と組み合わせて利用することが重要です。例えば、HTTPSの利用、入力値のバリデーション、脆弱性スキャンの定期的な実施などが挙げられます。

- HTTPSによる通信の暗号化。

- 入力値のサニタイジングとバリデーション。

- 定期的なセキュリティパッチの適用。

CSPの誤解と注意点

CSPは万能ではありません。適切に設定しないと効果を発揮しない場合があり、誤った設定によって逆にセキュリティリスクが増大する可能性もあります。そのため、専門家の助言を得ながら、慎重に設定する必要があります。また、CSPは、全てのブラウザで完全に同一の挙動を示すとは限りません。

- 適切なポリシーの設定が重要。

- ブラウザの互換性の確認。

- レポート機能による監視と改善。

CSP契約のデメリットは?

CSP契約のデメリット

CSP契約(クラウドサービスプロバイダー契約)のデメリットは多岐に渡ります。契約内容やサービス提供者、利用状況によって、デメリットの大きさは大きく変動します。以下に代表的なデメリットを詳細に説明します。

初期費用とランニングコストの高騰

CSP契約では、初期導入費用に加え、利用状況に応じたランニングコストが発生します。初期費用は、システム構築や移行にかかる費用、ランニングコストは利用容量、ユーザー数、機能の利用状況などに基づいて変動します。予期せぬコスト増加を防ぐためには、利用状況を綿密に予測し、適切な契約プランを選択することが重要です。見積もり段階で、将来的な利用状況の変化を想定したシミュレーションを行うべきです。

- 初期費用:システム導入、データ移行、カスタマイズ費用など。

- ランニングコスト:利用料金、保守費用、サポート費用など。

- 予想外の増加:利用状況の増加に伴うコスト超過。

ベンダーロックイン

特定のCSPに依存することで、他社への乗り換えが困難になる「ベンダーロックイン」のリスクがあります。データの移行やシステムの再構築には時間と費用がかかるため、一度契約を結ぶと、容易に変更できません。そのため、契約前に複数のCSPを比較検討し、自社のニーズに最適なサービスを提供するCSPを選ぶことが重要です。また、データポータビリティについて契約書で明確に確認しておく必要があります。

- データ移行の困難さ:膨大なデータの移行は時間と費用がかかります。

- システム再構築の必要性:異なるCSPのシステムは互換性がない場合が多いです。

- 交渉力の低下:特定のCSPに依存しているため、価格交渉が不利になります。

セキュリティリスク

クラウドサービスを利用することで、データ漏洩やサイバー攻撃のリスクが高まる可能性があります。CSPはセキュリティ対策を実施していますが、完全な安全性を保証することはできません。そのため、自社でも適切なセキュリティ対策を実施し、CSPとの連携を密にすることが重要です。情報セキュリティポリシーを明確化し、定期的なセキュリティ監査を実施する必要があります。

- データ漏洩リスク:不正アクセスによるデータ流出の可能性。

- サイバー攻撃リスク:DDoS攻撃やランサムウェア攻撃の標的となる可能性。

- セキュリティ責任の所在:CSPと自社での責任分担を明確にする必要性。

サービス停止リスク

CSP側のシステム障害やメンテナンスにより、サービスが一時的に停止する可能性があります。サービス停止は業務に大きな支障をきたすため、契約前にサービスレベルアグリーメント(SLA)を確認し、サービス停止時の対応について明確にしておく必要があります。また、冗長化システムの有無や、災害対策についても確認しておくことが重要です。

- システム障害:CSP側のシステムトラブルによるサービス停止。

- メンテナンス:定期的なシステムメンテナンスによるサービス停止。

- 自然災害:地震や台風などの自然災害によるサービス停止。

法規制への対応

データの保管場所や、個人情報保護に関する法規制に注意が必要です。クラウドサービスを利用する際には、データの保管場所がどの国の法規制の対象となるかを確認し、必要な対応を行う必要があります。特に、GDPR(EU一般データ保護規則)などの国際的な規制への対応は重要です。契約前に、法規制への対応についてCSPと十分に協議する必要があります。

- データ主権:データの保管場所と法規制の確認。

- 個人情報保護:個人情報保護法などの法令遵守。

- 国際規制:GDPRなどの国際的な規制への対応。

CSPとは何の略ですか?

CSPについて

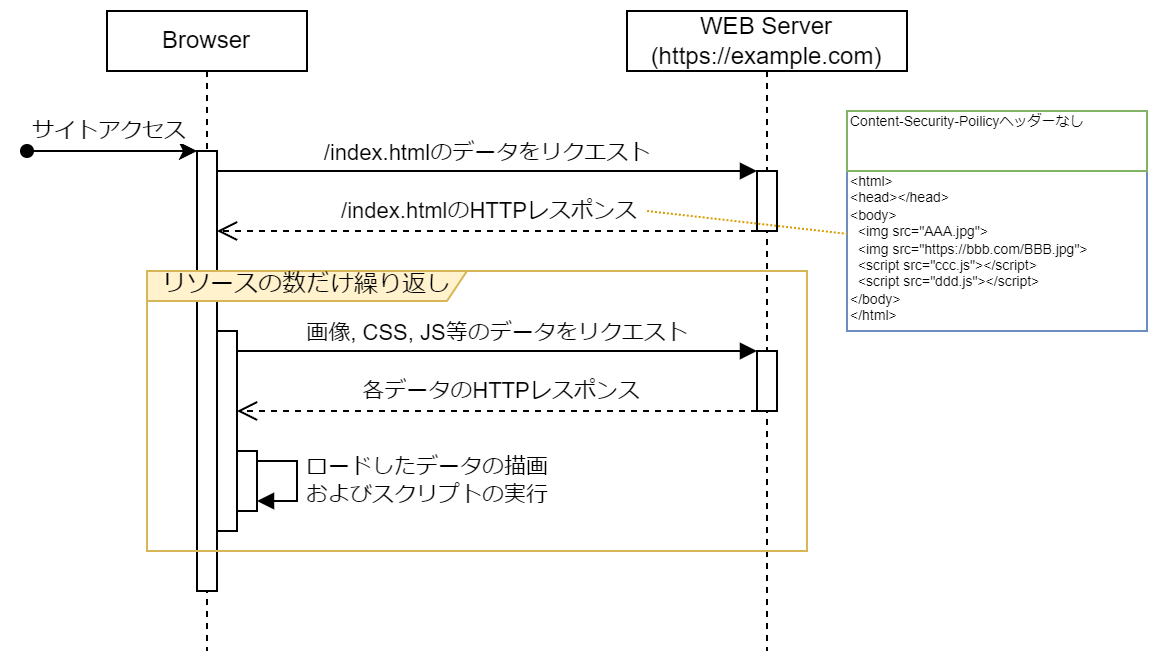

CSPの具体的な使用方法

CSPはHTTPレスポンスヘッダーContent-Security-Policy、またはタグを使用して設定します。 ヘッダーを使用する方が一般的ですが、タグは古いブラウザとの互換性を保つために有用です。 ポリシーは、様々なディレクティブを組み合わせることで構成され、各ディレクティブはロードを許可するリソースの種類と、そのソースを指定します。例えば、スクリプトのロードを許可するディレクティブscript-src を使用し、許可するドメインを指定することで、不正なスクリプトの実行を阻止できます。

- HTTPヘッダーでの設定例:

Content-Security-Policy: default-src 'self'; script-src 'self' https://example.com; - メタタグでの設定例:

<meta http-equiv="Content-Security-Policy" content="default-src 'self'; script-src 'self' https://example.com;"> - 様々なディレクティブを適切に組み合わせることで、より厳格なセキュリティポリシーを設定できます。

CSPのメリットとデメリット

CSPの最大のメリットは、XSS攻撃などのリスクを大幅に軽減できることです。 厳格なポリシーを設定することで、攻撃者が悪意のあるコードを注入することを難しくします。 一方、デメリットとしては、設定ミスによってウェブサイトの機能が制限されてしまう可能性があることです。 ポリシーを適切に設定するには、ウェブサイトの動作を十分に理解する必要があります。 また、設定が複雑なため、導入に時間を要する可能性もあります。

- メリット: XSS攻撃対策、セキュリティ強化、信頼性の向上

- デメリット: 設定の複雑さ、誤設定による機能制限、導入コスト

- バランスが重要: セキュリティとユーザビリティのバランスを考慮した設定が必要です。

CSPと他のセキュリティ対策との連携

CSPは、他のセキュリティ対策と連携することで、より効果を発揮します。 例えば、HTTPSを使用することで、通信内容を暗号化し、中間者攻撃などのリスクを軽減できます。 また、入力値のバリデーションを行うことで、SQLインジェクション攻撃などのリスクを軽減できます。 これらの対策を組み合わせることで、より強固なセキュリティを実現できます。

- HTTPSとの併用が必須です。

- 入力値のバリデーションと組み合わせることで、より効果的なセキュリティ対策となります。

- 多層防御の考え方を取り入れることが重要です。

CSPのレポート機能

CSPには、ポリシー違反をレポートする機能があります。 この機能を使用することで、ポリシー違反の発生状況を監視し、ポリシーを改善することができます。 レポートは、違反の種類や発生日時などの情報を含んでおり、セキュリティ対策の改善に役立ちます。 レポート機能は、セキュリティ対策の継続的な改善に不可欠です。

- レポート-URIディレクティブを使用することで、違反情報をサーバーに送信できます。

- 違反情報を分析することで、ポリシーの改善に役立ちます。

- 継続的な監視がセキュリティ強化に繋がります。

CSPのブラウザ対応状況

CSPは、主要なブラウザで広くサポートされています。 ただし、古いブラウザではサポートされていない場合があります。 古いブラウザへの対応が必要な場合は、ポリシー設定に注意が必要です。 また、ブラウザのバージョンによって、サポートされているディレクティブや機能が異なる場合もありますので、最新の仕様を確認することが重要です。

- 主要ブラウザの対応状況を確認する必要があります。

- 古いブラウザへの対応を考慮する必要があります。

- ブラウザのバージョンを確認し、適切な設定を行う必要があります。

詳しくはこちら

マイクロソフトCSPとは何ですか?

マイクロソフトCSP(クラウドソリューションプロバイダー)とは、Microsoftが提供するクラウドサービスを、パートナー企業を通じて顧客に提供するプログラムです。 パートナー企業は、顧客のニーズに合わせたMicrosoft 365やAzureなどのサービスを販売、導入、サポートを行うことができます。 これにより、顧客は直接Microsoftと契約するよりも柔軟で効率的なクラウド利用が可能になります。

CSPと直接Microsoftと契約する違いは何ですか?

CSPを利用するメリットは、パートナー企業による専門的なサポートを受けられる点です。 直接Microsoftと契約する場合、サポートを受けるにはMicrosoftに直接問い合わせる必要がありますが、CSPでは、パートナー企業が導入支援からトラブルシューティングまで幅広くサポートを提供します。 また、パートナー企業は料金プランのカスタマイズや複数サービスのバンドルなど、顧客に合わせた柔軟な提案を行うことができます。

CSPのパートナー企業を選ぶ際のポイントは?

CSPのパートナー企業を選ぶ際には、実績、サポート体制、料金体系の透明性などを考慮することが重要です。 多くの顧客事例を持つ企業や、迅速な対応を約束してくれる企業を選ぶことが、スムーズなクラウド導入と運用につながります。 また、契約内容をしっかり確認し、不明な点は事前に解消しておくことが大切です。

CSPの料金体系はどうなっていますか?

CSPの料金体系は、パートナー企業によって異なります。 サブスクリプションモデルが一般的で、利用するサービスや期間に応じて料金が変動します。 事前に料金表を確認し、追加料金が発生する可能性についてもパートナー企業に確認することをお勧めします。 契約期間や解約条件についても、しっかり確認する必要があります。