日本の大学生にとって、電車内でのパソコン利用はもはや日常風景と言えるでしょう。通学時間や空き時間を有効活用し、レポート作成や課題に取り組む学生の姿は至る所にみられます。しかし、満員電車での作業は容易ではありません。本稿では、大学生が電車内でパソコンを使用する際のメリット、デメリット、そして工夫すべき点について考察します。快適なモバイルワークを実現するためのヒントも紹介します。

日本の大学生と電車、そしてパソコン

日本の大学生にとって、電車とパソコンは切っても切れない存在です。多くの大学生は、通学に電車を利用し、授業や課題、サークル活動、アルバイト探しなど、様々な場面でパソコンを活用しています。特に近年は、オンライン授業やリモートワークの増加に伴い、電車内でのパソコン利用も増加傾向にあります。 通学時間の長短に関わらず、電車での移動時間は、大学生にとって貴重な学習時間や自由時間として活用されています。例えば、電車の中で課題に取り組んだり、オンライン授業を受講したり、読書をしたり、友人と連絡を取ったりと、様々な活動が行われています。しかし、一方で、満員電車でのパソコン利用は周囲への配慮が必要であり、マナーを守ることが重要です。また、電車内でのパソコン利用は、セキュリティ面でのリスクも考慮する必要があります。

電車での通学時間の長さと学習時間の確保

日本の大学は都市部に集中しているため、地方から通学する大学生は長時間の電車移動を余儀なくされるケースが多くあります。この通学時間は、貴重な学習時間として活用できる一方、疲労やストレスの原因にもなりかねません。効率的な学習方法や休息方法を身につけることが、地方からの通学者の学習効率を上げる上で重要になります。また、通学時間の長さに応じて、学習計画を立てる工夫が必要となります。例えば、通学時間が長い学生は、電車内で集中して学習できる時間帯を確保したり、予習・復習を効率的に行うための工夫をするなど、時間管理能力を高める必要があります。

パソコン利用と学業への影響

パソコンは、現代の大学生活において不可欠なツールです。レポート作成や論文作成、プレゼンテーション資料作成、オンライン授業への参加など、学業において幅広く利用されています。しかし、パソコンの使いすぎは、眼精疲労や姿勢が悪くなるなどの健康問題を引き起こす可能性もあります。そのため、適切なパソコン利用時間の設定や、休憩時間の確保、正しい姿勢での作業などが重要です。さらに、情報リテラシーを高め、信頼できる情報源を選択する能力も必要です。情報の取捨選択や、適切な引用方法などを学ぶことで、より効果的にパソコンを活用することができます。

電車内でのパソコン利用のマナー

満員電車でのパソコン利用は、周囲への配慮が欠かせません。大きな音を立てたり、周囲に迷惑をかけるような行為は避け、音量や明るさに気を配ることが重要です。また、個人情報の漏洩を防ぐためにも、パソコンのセキュリティ対策をしっかり行う必要があります。周囲の状況を常に確認し、迷惑にならないように心掛けることが、快適な電車内環境を保つために不可欠です。マナー遵守は、社会人としての基本的な素養でもあります。

パソコンとオンライン学習

近年、オンライン学習の普及により、パソコンの利用はますます重要になっています。オンライン授業やオンライン教材を利用することで、時間や場所を選ばずに学習を進めることができます。しかし、インターネット環境の整備や、オンラインツールへの習熟が必要となります。また、オンライン学習では、自己学習能力や情報収集能力が求められます。主体的に学習を進め、わからないことは積極的に質問する姿勢が重要です。さらに、オンライン学習のメリットとデメリットを理解し、自分に合った学習方法を選択することも重要です。

電車内でのセキュリティ対策

電車内でのパソコン利用は、セキュリティリスクが高まります。盗難やデータ漏洩を防ぐためには、パソコンを常に視界内に置き、周囲の状況に注意を払う必要があります。また、重要なデータは暗号化したり、パスワードを設定したりするなど、セキュリティ対策をしっかりと行うことが大切です。さらに、Wi-Fiを利用する際には、安全なネットワークを選択することが重要です。公共のWi-Fiはセキュリティ対策が不十分な場合があるため、注意が必要です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 通学手段 | 主に電車を利用 |

| 学習ツール | パソコンが必須 |

| 課題 | レポート作成、プレゼンテーションなど |

| リスク | 満員電車でのパソコン利用、セキュリティ問題 |

| 重要事項 | マナー遵守、セキュリティ対策、時間管理 |

大学生はパソコンを使うべきですか?

大学生のパソコン利用

学習効率の向上

パソコンは、大学の授業やレポート作成に不可欠なツールとなっています。WordやExcelなどのオフィスソフトを使いこなすことで、効率的なレポート作成やプレゼンテーションが可能になります。また、インターネットを通じて、膨大な情報にアクセスし、より深い学習を行うこともできます。さらに、オンライン授業やeラーニングの利用も増加しており、パソコンのスキルは必須と言えるでしょう。

- レポート作成における効率化(図表作成、参考文献調査など)

- オンライン授業やeラーニングへのアクセス

- 多様な情報源へのアクセスによる学習の深化

情報収集能力の向上

現代社会において、情報収集能力は非常に重要です。パソコンは、インターネットを通じて様々な情報にアクセスできるため、新聞記事や学術論文、動画など、多様な情報源から必要な情報を効率的に収集できます。情報の正確性や信憑性を判断する能力も同時に身につける必要がありますが、パソコンはそれを支える重要なツールとなります。

- インターネット検索による効率的な情報収集

- データベースやデジタルアーカイブへのアクセス

- 多様な情報源からの情報収集と精査能力の向上

就職活動への活用

就職活動においても、パソコンは必須ツールです。企業のウェブサイトからの情報収集、応募書類の作成、オンライン面接など、パソコンを使わずに就職活動を進めることは困難です。WordやExcel、PowerPointなどのスキルは、企業から高く評価されます。また、プログラミングスキルなど、専門的なスキルを身につけることで、就職活動における競争力を高めることも可能です。

- 求人情報の検索と応募書類の作成

- 企業研究と情報収集

- オンライン面接への対応

コミュニケーションツールの活用

パソコンは、メールやSNSなど、様々なコミュニケーションツールを利用するための重要な媒体です。大学生活では、友人や教授との連絡、グループワークでの情報共有などにパソコンが活用されます。適切なコミュニケーションスキルを身につけることで、大学生活をより充実したものにできます。

- メールやチャットによる迅速な情報伝達

- オンライン会議システムによるグループワーク

- SNS等を通じた情報共有と人脈形成

将来へのスキル習得

パソコンスキルは、将来のキャリア形成において大きなアドバンテージとなります。多くの職業において、パソコンの操作スキルは必須となっています。大学時代にパソコンスキルを習得しておくことで、将来の仕事の選択肢が広がり、社会で活躍するための基礎を築くことができます。プログラミングやデータ分析などの高度なスキルを身につけることで、さらにキャリアの可能性を広げられます。

- プログラミングやデータ分析などの高度なスキル習得

- オフィスソフトの高度な活用スキル

- 様々なソフトウェアやツールの活用能力

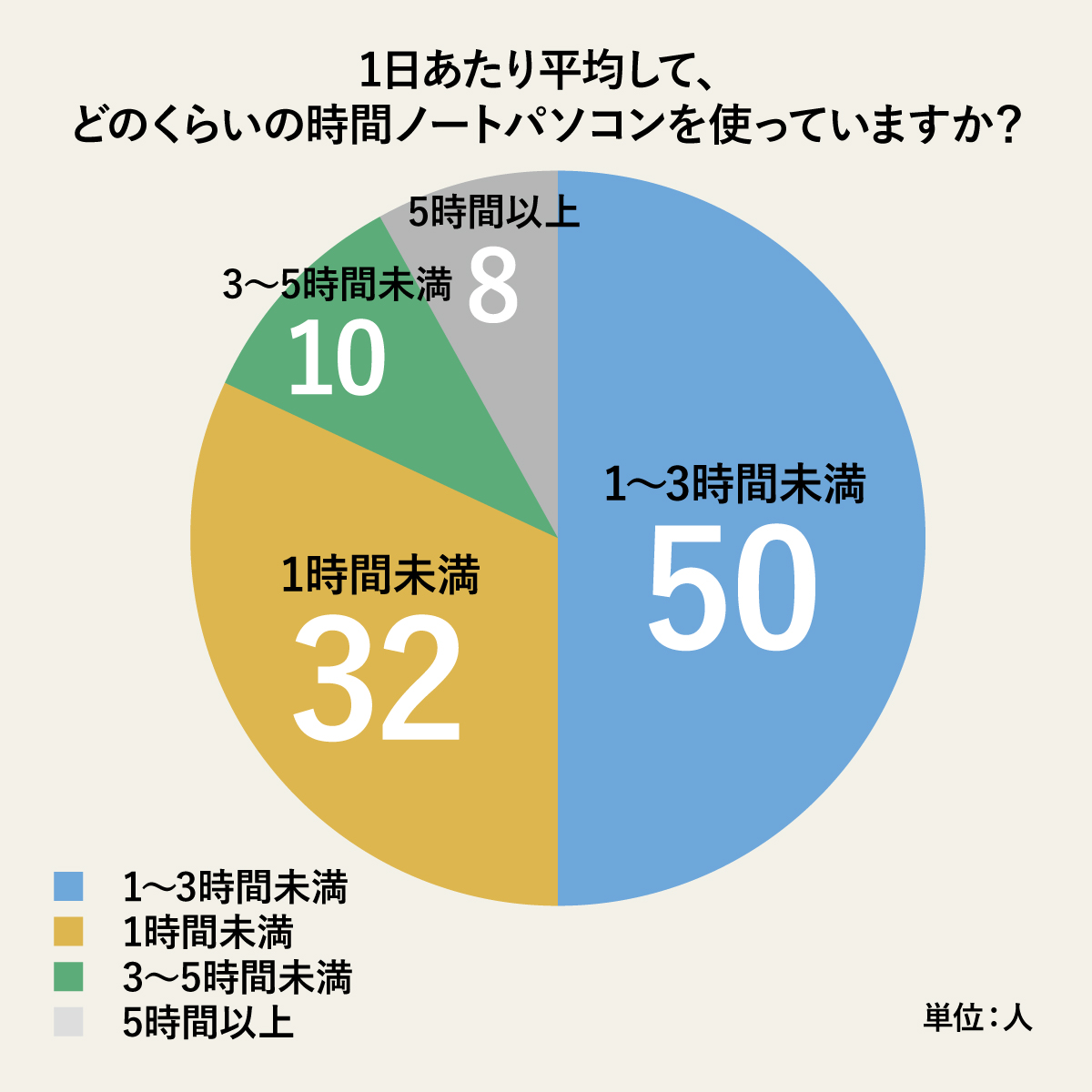

大学生 パソコン 何時間?

例えば、プログラミングを専攻する学生は、授業や課題、研究のために長時間パソコンを使用するでしょう。一方、人文系の学生は、レポート作成や論文執筆にパソコンを使用する頻度が比較的低いかもしれません。さらに、オンラインゲームや動画視聴などのプライベートな利用時間によっても大きく変動します。

多くの大学生は、一日平均で数時間パソコンを使用していると推測されますが、中には一日10時間以上利用する学生もいれば、ほとんど利用しない学生もいるでしょう。 学業とのバランスや健康面への配慮も重要です。

大学生とパソコン利用時間

学部・専攻によるパソコン利用時間の差異

学部や専攻によって、パソコンの利用頻度や時間は大きく異なります。例えば、理系、特に情報系や工学系の学生は、実験データの解析やプログラミング、設計図の作成などにパソコンを長時間使用する傾向があります。一方、文学部や歴史学部などの人文系学部では、レポート作成や文献調査が中心となり、パソコンの利用時間は比較的短くなる可能性があります。専攻の性質が、パソコン利用時間の長短に直接影響すると言えるでしょう。

- 理系学部:実験データの解析、シミュレーション、プログラミングなど、長時間利用。

- 文系学部:レポート作成、論文執筆、文献調査など、利用時間は比較的短め。

- デザイン系学部:デザインソフトの使用など、長時間利用が見込まれる。

学習スタイルとパソコン利用時間

学習スタイルもパソコン利用時間に影響します。オンライン授業を積極的に利用する学生や、デジタル教材を好んで使う学生は、パソコンを長時間利用する傾向があります。一方、図書館で書籍をメインに学習する学生は、パソコンの利用時間が短くなる可能性があります。個々の学習方法が、パソコン利用時間の多寡を決定づける要因の一つとなります。

- オンライン学習の活用:オンライン授業やオンライン教材の利用頻度が高いと、パソコン利用時間が増加する。

- デジタル教材の利用:デジタル教材を利用することで、パソコンの利用時間が増える可能性がある。

- 伝統的な学習方法:書籍や紙媒体を主に利用する場合は、パソコン利用時間は短くなる傾向がある。

アルバイトとパソコン利用時間

アルバイトの有無もパソコン利用時間に影響を与えます。パソコンを使ったアルバイトをしている学生は、当然ながらパソコン利用時間が長くなります。また、オンラインでできるアルバイトも増加しているので、アルバイトの内容がパソコン利用時間に大きく影響する可能性があります。逆にアルバイトが忙しく、勉強時間確保のためにパソコンの利用時間を制限する学生もいるでしょう。

- パソコンを使ったアルバイト:データ入力やWebデザインなどのアルバイトは、パソコン利用時間を増加させる。

- オンラインアルバイト:クラウドソーシングなどのオンラインアルバイトも、パソコン利用時間を増加させる可能性がある。

- アルバイトと学業の両立:アルバイトが忙しく、パソコンの利用時間を制限せざるを得ないケースもある。

プライベートでのパソコン利用時間

プライベートでのパソコン利用も、全体の利用時間に大きく影響します。オンラインゲームや動画視聴、SNSの利用など、娯楽目的でのパソコン利用は、学業に費やす時間以外にかなりの時間を占める可能性があります。娯楽目的でのパソコン利用は、学生生活におけるパソコン利用時間の大きな要素と言えるでしょう。

- オンラインゲーム:オンラインゲームのプレイ時間は、パソコン利用時間を大幅に増加させる。

- 動画視聴:動画サイトの視聴も、パソコン利用時間を長くする要因となる。

- SNS利用:SNSの利用時間は、個人差が大きく、パソコン利用時間に影響を与える。

健康面とパソコン利用時間のバランス

長時間の連続したパソコン作業は、目の疲れや肩こり、姿勢不良など、健康に悪影響を及ぼす可能性があります。健康を維持するためには、適度な休憩を取り、適切な姿勢を保つなど、パソコン利用時間と健康状態のバランスを意識することが重要です。長時間のパソコン利用は、睡眠不足やストレスの原因にもなりかねません。

- 目の疲労:長時間の画面注視による目の疲れを防ぐため、定期的な休憩が不可欠。

- 姿勢の悪化:猫背や肩こりを予防するため、正しい姿勢を心がける必要がある。

- 睡眠不足:パソコンの使いすぎは、睡眠の質を低下させる可能性があるため、利用時間を適切に管理する必要がある。

大学生 パソコン 何割?

大学生のパソコン保有率

大学生のパソコン保有率は、正確な数字を断定することは困難です。理由は、調査方法や対象となる大学の規模、学生の属性(学部、学科、学年など)によって大きく変動するためです。 しかしながら、多くの調査結果から、大学生の大部分がパソコンを所有していると推測できます。具体的な割合は、調査によって70%から90%程度と幅がありますが、近年はスマートフォンの普及にも関わらず、パソコンの必要性は依然として高く、高保有率を維持している傾向にあります。

パソコン保有率と学力

パソコンの保有率と学力との関連性については、必ずしも正比例するとは限りません。パソコンの所有自体が学力向上を保証するわけではないからです。しかし、レポート作成や論文執筆、オンライン学習など、学習の効率化や質の向上に大きく貢献する可能性は高く、適切な活用が重要です。効果的な活用には、情報リテラシーの向上や、デジタルツールへの習熟が不可欠です。

- レポート作成や論文執筆の効率化:パソコンを用いることで、修正や編集が容易になり、クオリティの高いレポート作成が可能になります。

- オンライン学習ツールの活用:多くの大学がオンライン学習システムを導入しており、パソコンは必須ツールとなっています。

- 情報収集の容易さ:インターネットを通じて効率的に情報収集を行うことができます。

学部・学科による違い

パソコンの保有率は、学部・学科によっても差が見られます。理系学部や情報系学部では、実験やプログラミングなどパソコンを使う機会が多いことから、保有率が高い傾向にあります。一方、文系学部の一部では、パソコンの必要性が比較的低いと感じる学生もいるため、保有率が若干低くなる可能性があります。しかし、近年では、どの学部・学科においてもパソコンは必須ツールとなりつつあると言えるでしょう。

- 理系学部:実験データの解析やシミュレーションなど、パソコンが必須の場面が多い。

- 文系学部:論文執筆や文献調査などにパソコンが活用される機会が増えている。

- 情報系学部:プログラミングやシステム開発など、パソコンは不可欠なツール。

パソコンの種類とスペック

大学生が所有するパソコンの種類やスペックは様々です。ノートパソコンが主流ですが、デスクトップパソコンを使用する学生も一定数います。また、スペックに関しても、高性能なパソコンから、比較的低価格なパソコンまで幅広いです。個々の経済状況や学習内容によって、パソコンへの投資額も大きく異なるため、一概に特定の傾向を断定することは困難です。

- ノートパソコンの普及:携帯性に優れ、場所を選ばずに使用できるため人気が高い。

- デスクトップパソコンの利用:高性能なパソコンを求める学生や、ゲームなどを行う学生などに人気。

- スペックの多様性:予算や用途に応じて、様々なスペックのパソコンが選ばれている。

パソコン購入方法と費用

大学生の多くは、パソコンを購入するか、レンタルするかを選択する必要があります。購入する場合、新品を購入するか中古を購入するか、また、メーカーや機種を選ぶ必要があり、費用は数万円から数十万円と幅があります。一方、レンタルサービスを利用すれば、初期費用を抑えることができますが、月額料金が発生します。予算と利用状況を考慮した上で最適な方法を選択することが重要です。

- 新品購入:高性能で保証期間も長く、安心感があるが費用が高い。

- 中古購入:費用を抑えることができるが、故障のリスクも考慮する必要がある。

- レンタルサービス:初期費用を抑えられるが、月額料金が発生する。

将来への展望

パソコンの更なる高機能化と低価格化が進み、大学生活におけるパソコンの重要性はますます高まると予想されます。クラウドサービスの普及や、オンライン学習の更なる発展に伴い、あらゆる場面でパソコンが不可欠となる可能性が高いでしょう。大学教育機関も、学生のパソコン利用を支援する環境整備を進めていくと考えられます。

- クラウドサービスの活用拡大:データの保存や共有が容易になり、利便性が向上する。

- オンライン教育の普及:場所や時間に縛られず学習できる環境が整う。

- デジタルリテラシー教育の充実:パソコンを効果的に活用するための教育が重要となる。

大学生が使っているパソコンの平均的な値段はいくらですか?

大学生のパソコンの平均価格

大学生が使っているパソコンの平均的な値段は、一概に断言できません。価格帯は非常に幅広く、数万円の格安ノートパソコンから、数十万円の高性能ノートパソコンまで様々です。使用用途、予算、ブランドへのこだわりなど、多くの要因によって大きく変わります。

購入時期の影響

パソコンの価格は時期によって変動します。夏休みや新学期シーズンは需要が高まるため、価格が上昇する傾向があります。逆に、それ以外の時期はセールなども開催されることが多く、比較的安く購入できる可能性があります。そのため、平均価格を特定することは困難です。

- 夏休みは学生需要が高く価格が高騰する。

- 新学期直前はセールが少ないため、価格が高めになる傾向がある。

- 春休みや冬休みなどはセールを狙いやすい時期。

スペックによる価格差

パソコンのスペック(CPU、メモリ、ストレージ容量など)によって価格は大きく変動します。高性能なCPUや大容量メモリを搭載したパソコンは高価になり、逆に低スペックのパソコンは安価になります。大学生は、レポート作成やオンライン授業など、用途によって必要なスペックが異なるため、価格帯も広範囲に渡ります。

- CPU: Core i3, i5, i7など、種類によって価格が大きく異なる。

- メモリ: 8GB, 16GBなど、容量が多いほど高価になる。

- ストレージ: SSD, HDDなど、種類や容量によって価格が変動する。

ブランドによる価格差

Apple製品などの高価格帯ブランドと、AcerやLenovoなどの比較的安価なブランドでは、同じスペックのパソコンでも価格に大きな差があります。ブランドへのこだわりや信頼性なども価格に影響を与えます。また、中古市場も存在し、価格が大きく変動します。

- Apple MacBookは高価格帯で、性能が良いと評価されている。

- AcerやLenovoは比較的安価で、学生に人気がある。

- 中古パソコン市場は価格が変動しやすく、掘り出し物が見つかる可能性もある。

購入方法による価格差

パソコンは家電量販店、オンラインショップ、中古市場など様々な場所で販売されており、価格も異なります。家電量販店では店員からのアドバイスを受けられるメリットがありますが、価格が高くなる可能性があります。オンラインショップは価格競争が激しいため、安く購入できる可能性が高いです。中古市場では状態の良いパソコンを安く購入できる場合もあります。

- 家電量販店は価格が高めだが、相談しやすい。

- オンラインショップは価格競争が激しく、安く買える可能性が高い。

- 中古パソコンは状態によってはリスクがあるが、安く購入できる。

用途による価格差

ゲーム用途、動画編集用途、プログラミング用途など、用途によって必要なスペックが異なり、価格も大きく変わってきます。例えば、高画質のゲームをプレイしたい場合は、高性能なグラフィックボードを搭載した高価なパソコンが必要になります。一方、レポート作成やオンライン授業のみであれば、比較的低スペックで安価なパソコンでも十分です。

- ゲーム用途には高性能なGPUが必要で、高価になる。

- 動画編集用途には大容量メモリと高速なCPUが必要で、高価になる。

- レポート作成やオンライン授業のみであれば、低スペックで安価なパソコンで十分。

詳しくはこちら

電車の中でパソコンを使う大学生は多いですか?

はい、大学生は電車の中でパソコンを使う人が多いです。特に、レポート作成や課題の提出、オンライン授業の受講など、学業に関連した用途でパソコンを利用する学生が多く見られます。通勤・通学時間などを有効活用しようとする学生が増えているため、電車内でのパソコン利用はもはや珍しい光景ではなくなっています。

大学生が電車の中でパソコンを使う際の注意点は何ですか?

電車内では、周りの乗客に配慮することが重要です。パソコンの画面の明るさや音量に注意し、周囲に迷惑となるような行為は避けましょう。また、盗難や事故にも気を付け、貴重品はしっかり管理することが大切です。さらに、混雑時にはパソコンの収納を検討するなど、マナーを守ることが求められます。

パソコンを持って電車通学する大学生に必要なものは?

パソコンを持ち運ぶには、まず丈夫なカバンが必要です。ノートパソコンであれば専用のケース、タブレットなら衝撃吸収材入りのケースがおすすめです。さらに、充電器と電源アダプターは必須です。モバイルバッテリーがあると安心です。また、パソコンのデータを守るため、外部ストレージやクラウドサービスの活用も検討しましょう。

電車でパソコンを使う大学生はどんなことに困っていますか?

満員電車でのパソコン使用は困難な場合があります。座席を確保できない場合、パソコンを広げるスペースが確保できないことや、揺れによって作業に支障をきたすことがあります。また、Wi-Fi環境が不安定な場合、通信速度の遅さに困る学生もいます。さらに、バッテリーの消耗が早いことも課題の一つです。