大学生にとって、Windows搭載パソコンは欠かせない存在と言えるでしょう。レポート作成からオンライン授業、サークル活動まで、あらゆる場面でWindowsが活躍しています。しかし、膨大なソフトウェアや設定、トラブルシューティングなど、使いこなすには多くの知識と工夫が必要です。本記事では、大学生がWindowsをより効果的に活用するためのヒントや、よくある問題とその解決策、おすすめのアプリなどを分かりやすく解説します。快適な大学生活を送るための、Windows活用術をぜひご覧ください。

日本の大学生とWindows

日本の大学生にとって、Windowsは非常に普及しているOSです。多くの大学では、授業や研究活動でWindowsパソコンが利用されており、学生生活において欠かせない存在となっています。 特に、レポート作成やプログラミング、プレゼンテーション作成など、様々な場面でWindowsのアプリケーションが活用されています。一方で、Mac OSやChrome OSを利用する学生も増加傾向にありますが、圧倒的なシェアを誇るWindowsは、依然として大学生にとって最も身近なOSの一つと言えるでしょう。その理由には、Windowsパソコンの価格の幅広さや、ソフトウェアの豊富さ、サポート体制の充実などが挙げられます。 しかし、近年はセキュリティ対策の重要性が高まっており、ウイルス対策ソフトの導入やソフトウェアのアップデートを怠らないなど、情報セキュリティに関する意識を高めることが重要です。

Windowsパソコンの利用状況

日本の大学生におけるWindowsパソコンの利用状況は、学部や学科によって多少の違いが見られます。例えば、理系学部では高度な計算処理が可能な高性能なWindowsパソコンの需要が高く、一方、文系学部では文書作成やインターネット閲覧に特化した比較的安価なWindowsパソコンが主流となっています。また、大学によっては、学生向けのパソコンレンタルサービスを提供しているところもあり、経済的な負担を軽減する役割を果たしています。さらに、近年ではクラウドサービスの普及により、パソコンの性能に左右されずに作業を進められるようになり、利用状況に変化が生じていると言えるでしょう。

Windows搭載パソコンの選び方

大学生がWindows搭載パソコンを選ぶ際には、予算、用途、性能を考慮する必要があります。レポート作成やインターネット閲覧程度であれば、比較的安価なモデルでも十分ですが、動画編集やゲームなどを行う場合は、高性能なCPUやGPUを搭載したモデルを選ぶ必要があります。また、ストレージ容量も重要な要素であり、大容量のデータを取り扱う場合は、SSD搭載モデルを選ぶのがおすすめです。さらに、持ち運びやすさも考慮し、自分のライフスタイルに合ったパソコンを選ぶことが重要です。メーカー保証やサポート体制もしっかりと確認しましょう。

Windowsにおけるセキュリティ対策

Windowsパソコンは、ウイルスやマルウェアの攻撃を受けやすいという弱点があります。そのため、セキュリティ対策ソフトの導入は必須です。また、OSやソフトウェアのアップデートを定期的に行うことで、セキュリティリスクを軽減することができます。さらに、怪しいメールやウェブサイトへのアクセスを避け、パスワードを定期的に変更するなど、基本的なセキュリティ対策を心がけることが重要です。近年増加しているフィッシング詐欺などにも注意し、情報セキュリティに関する知識を身につけることが不可欠です。

Windowsアプリケーションの活用

大学生にとって、Microsoft OfficeなどのWindowsアプリケーションは、レポート作成やプレゼンテーション作成、データ分析など、学習や研究活動において非常に役立ちます。これらのアプリケーションを効果的に活用することで、作業効率の向上を図ることができます。また、プログラミングを学ぶ学生にとっては、Visual Studioなどの開発環境が不可欠であり、Windows環境は開発ツールの豊富さから多くの学生に選ばれています。さらに、オンライン学習プラットフォームとの連携もスムーズに行えるため、学習環境の構築にも貢献しています。

Windowsと他のOSとの比較

近年では、Mac OSやChrome OSなど、Windows以外のOSも普及してきています。しかし、Windowsは依然として圧倒的なシェアを誇っており、ソフトウェアの豊富さや周辺機器の多様性、サポート体制の充実などがその理由として挙げられます。一方で、Mac OSはデザイン性に優れ、Chrome OSはシンプルで使いやすいという特徴があります。大学生は自身の利用用途や好みに合わせて、最適なOSを選択することが重要です。それぞれのOSの長所と短所を理解した上で、将来的なキャリアプランなども考慮に入れながら検討しましょう。

| OS | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| Windows | ソフトウェアの豊富さ、周辺機器の多様性、サポート体制の充実 | セキュリティリスク、価格帯の幅広さ(高価なモデルも存在) |

| macOS | デザイン性の高さ、直感的な操作性 | ソフトウェアの選択肢がWindowsに比べて少ない、価格が高い傾向 |

| Chrome OS | シンプルで使いやすい、セキュリティが堅牢 | オフラインでの利用が制限される場合がある、特定のアプリケーションが利用できない場合がある |

大学生が使っているパソコンの平均的な値段はいくらですか?

大学生の平均パソコン価格

大学生が使っているパソコンの平均的な値段は、明確な数値で断言することは困難です。価格帯は非常に幅広く、数万円の安価なノートパソコンから、数十万円の高性能なデスクトップパソコンまで様々です。いくつかの要因が価格に影響を与えます。

学部・専攻による違い

理系学部、特に工学部や情報系学部の学生は、高度な演算処理能力が必要なため、高価なパソコンを使用する傾向があります。一方、文系学部では、文書作成やインターネット閲覧が中心となるため、比較的安価なパソコンでも十分な場合が多いです。 そのため、学部によって平均価格に大きな差が生じます。

- 工学部:CADソフトやプログラミング環境の利用のため、高性能なCPUや大容量メモリが必要。

- 文学部:レポート作成や文献調査が中心なので、比較的低スペックのPCでも問題ない。

- 経済学部:統計ソフトの使用頻度によって価格に差が出る。

新品か中古か

新品のパソコンを購入する場合は、性能や保証を考慮すると、平均で8万円から15万円程度になることが多いでしょう。しかし、中古パソコンを選択すれば、予算を抑えて5万円以下で入手することも可能です。予算と性能のバランスを考えて選択する必要があります。中古を選ぶ場合は、故障リスクなども考慮する必要があります。

- 新品:保証がしっかりしているが、初期費用が高額。

- 中古:価格が安い反面、故障リスクや性能の劣化の可能性がある。

- リース:月々の支払いが可能なため、負担を軽減できるが、長期的なコストは高くなる可能性がある。

パソコンの性能

CPU、メモリ、ストレージ容量など、パソコンの性能によっても価格は大きく異なります。高性能なパソコンは価格が高くなりますが、処理速度が速く、多くのソフトを快適に実行できます。一方、低性能なパソコンは価格が安価ですが、処理速度が遅く、動作が不安定になる可能性があります。利用用途に合った性能を選ぶことが重要です。

- CPU:処理速度を決定する重要な要素。

- メモリ:同時に実行できるタスク数に影響する。

- ストレージ:保存容量と読み込み速度に影響する。

購入場所

パソコンを購入する場所によっても価格に違いがあります。家電量販店では、様々なメーカーや機種から選択できますが、価格はやや高めとなる傾向があります。一方、オンラインショップでは、価格競争が激しいため、より安価に購入できる可能性があります。また、大学の生協なども選択肢の一つです。

- 家電量販店:店員からのアドバイスを受けやすいが、価格はやや高め。

- オンラインショップ:価格が安いことが多いが、実機を確認できない。

- 大学の生協:学生向けの割引がある場合がある。

使用目的と機能

ゲーム用途など、特定の機能を重視する場合は、高価なパソコンが必要になります。一般的な学習用途であれば、比較的安価なモデルでも十分に機能するでしょう。必要最低限の機能を持ったパソコンを選ぶことで、予算を抑えることが可能です。

- ゲーム:高性能なグラフィックボードが必要で、価格が高くなる。

- 動画編集:高性能なCPUとメモリが必要で、価格が高くなる。

- 文書作成:低スペックのパソコンでも十分。

大学生はパソコンを買うべきですか?

大学生はパソコンを買うべきかどうかは、個々の学生の状況やニーズによって大きく異なります。一概に「買うべきだ」とか「買うべきではない」と断言することはできません。 必要な機能、予算、利用頻度、代替手段の有無などを総合的に考慮する必要があります。例えば、レポート作成や研究に頻繁にパソコンを使う必要がある学生にとっては、パソコンは必須のツールと言えるでしょう。一方、スマートフォンや大学の図書館のパソコンで十分事足りる学生にとっては、パソコンを購入する必要性は低いと言えます。

学習への影響

パソコンは、大学生活における学習を大きくサポートします。レポート作成や論文執筆はもちろんのこと、オンライン授業への参加、文献検索、プログラミング学習など、幅広い用途に使用できます。特に、専門性の高い研究や、データ分析を伴う授業を受けている学生にとっては、パソコンの購入は学習効率の向上に大きく貢献するでしょう。

- レポート作成や論文執筆の効率化

- オンライン授業へのスムーズな参加

- 膨大なデータの分析や処理

経済的な負担

パソコンは、高価な買い物です。購入費用だけでなく、ソフトウェアの購入費用や、メンテナンス費用なども考慮する必要があります。予算に余裕がない学生にとっては、中古パソコンの購入や、分割払いを検討するのも良いでしょう。経済的な負担を軽減する工夫は必要です。 購入前に、自分の予算と照らし合わせて、最適なパソコンを選びましょう。

- パソコン本体の価格

- ソフトウェアの購入費用(OS、オフィスソフトなど)

- 修理やメンテナンス費用

代替手段の検討

パソコン以外にも、スマートフォンやタブレット、大学の図書館のパソコンなど、学習に必要な作業を行う手段はあります。これらの代替手段を十分に検討し、本当にパソコンが必要かどうかを判断する必要があります。 特に、パソコンの使用頻度が低い学生にとっては、これらの代替手段の方が経済的かもしれません。

- スマートフォンの利用

- タブレット端末の利用

- 大学の図書館のパソコンの利用

将来的なキャリアへの影響

将来、パソコンスキルは社会人として必須のスキルとなる可能性が高いです。大学時代にパソコンを使いこなせるようになることで、就職活動や将来の仕事にも有利に働く可能性があります。高度なパソコンスキルを身につけることで、より多くの選択肢を持つことができるでしょう。

- 就職活動における有利な点

- 仕事効率の向上

- 新たなスキル習得の可能性

その他の考慮事項

パソコンを選ぶ際には、処理速度やメモリ容量、ストレージ容量など、スペックも重要なポイントです。使用する用途に合わせて適切なスペックのパソコンを選ぶ必要があります。また、保証期間やアフターサービスなども考慮しましょう。信頼できるメーカーから購入することも重要です。

- CPU、メモリ、ストレージ容量

- OSの種類

- メーカーの保証とサポート体制

大学生はOfficeソフトが必要でしょうか?

大学生とOfficeソフト

これは、学生の専攻、学習スタイル、将来のキャリアプランなどによって大きく異なります。必須ではないケースもあれば、非常に役立つケースもあります。例えば、レポート作成やプレゼンテーション作成に必須となる場合や、アルバイト先で利用する場合など、必要となる場面は様々です。一方、クラウドサービスや無料の代替ソフトを利用できる場合、必ずしもOfficeソフトを購入する必要はありません。

学部・専攻による必要性の違い

学部・専攻によってOfficeソフトの必要性は大きく異なります。例えば、人文科学系ではレポート作成が中心となるため、WordやPDF閲覧ソフトが中心となります。一方、経済学部や経営学部では、Excelを用いたデータ分析が不可欠となるため、Excelスキルは必須と言えるでしょう。さらに、デザイン系の学生は、高度な画像編集ソフトが必要となる場合もあります。

- 人文・社会科学系:Wordによるレポート作成が中心。Excelはデータ整理程度。

- 経済・経営系:Excelを用いたデータ分析、グラフ作成が必須。PowerPointでのプレゼンも多い。

- 理系:専門ソフトの使用頻度が高く、Officeソフトの必要性は相対的に低いかもしれない。ただし、レポート作成にはWordが必要。

代替ソフトやクラウドサービスの活用

高価なOfficeソフトを購入する必要がない場合もあります。近年では、Googleドキュメント、スプレッドシート、スライドなどの無料のクラウドサービスが充実しており、レポート作成やプレゼンテーション作成に十分対応できます。これらのサービスは、複数のユーザーと同時に編集できるため、グループワークにも最適です。さらに、無料のLibreOfficeなどのオープンソースソフトも選択肢としてあります。

- Google Workspace:ブラウザ上で利用可能な無料プランあり。共同編集機能が充実。

- LibreOffice:Microsoft Officeと互換性が高い無料のオフィススイート。

- その他クラウドサービス:様々な機能を持つクラウドサービスが多数存在し、用途に合わせて選択可能。

将来のキャリアを見据えたスキル習得

将来の就職活動やキャリアを考えると、Officeソフトのスキルは非常に役立ちます。多くの企業で、Word、Excel、PowerPointの基本的なスキルは必須とされています。特に、Excelスキルはデータ分析能力を証明する上で重要な要素となります。大学生活でOfficeソフトに慣れておくことで、就職活動や社会人生活へのスムーズな移行が期待できます。

- 企業での必須スキル:多くの企業で求人要項にOfficeスキルが記載されている。

- データ分析能力:Excelスキルはデータ分析能力の証明となり、就職活動で有利に働く。

- 効率性向上:Officeソフトの習得は業務効率の向上に繋がる。

大学が提供するサポート

多くの大学では、学生向けのOfficeソフトライセンスを提供している場合があります。大学によっては、学生割引価格でOfficeソフトを購入できる制度を設けている場合もあります。また、大学が提供するコンピュータ教室では、Officeソフトを使用できる環境が整っている場合が多いです。大学が提供するサポートを積極的に活用しましょう。

- 大学提供のライセンス:大学によっては、学生向けにOfficeソフトのライセンスを提供している。

- 学生割引:Officeソフトを割引価格で購入できる制度がある場合もある。

- コンピュータ教室:大学内のコンピュータ教室でOfficeソフトを利用できる。

アルバイトや研究活動との関連性

アルバイト先や研究活動でOfficeソフトが必要となる場合があります。例えば、事務系のアルバイトでは、WordやExcelを使用する機会が多いです。また、研究活動においても、データ分析やレポート作成にOfficeソフトが活用されるケースは多いです。将来の進路を考慮し、必要性に応じてOfficeソフトを習得しましょう。

- 事務系アルバイト:WordやExcelのスキルが求められるアルバイトが多い。

- 研究活動:データ分析やレポート作成でOfficeソフトが活用される。

- 論文作成:大学院進学を予定している学生は、論文作成にWordを使用する必要がある。

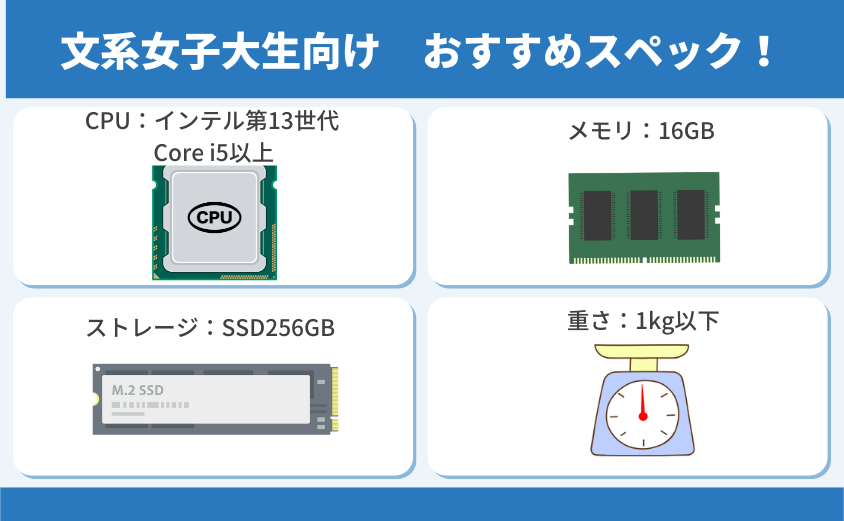

文系の大学生が求めるパソコンのスペックは?

文系の大学生が求めるパソコンのスペック

文系の大学生が求めるパソコンのスペックは、理系に比べて比較的低スペックでも十分な場合が多いです。しかし、使用するアプリケーションや用途によって必要なスペックは大きく変わってきます。例えば、大量のデータ分析を行う必要がある場合は高スペックが必要ですが、レポート作成や論文執筆が中心であれば、それほど高いスペックは求められません。

必要なCPU性能

文系大学生にとって、CPUは文書作成やWeb閲覧、動画視聴が快適にできる程度の性能があれば十分です。最新のCore i3やRyzen 3といったミドルレンジのCPUで問題なく動作します。高負荷な作業を行う予定がない限り、上位機種への投資は必要ありません。ただし、複数のアプリケーションを同時に実行したり、動画編集を行う予定がある場合は、Core i5やRyzen 5といったワンランク上のCPUを検討するのも良いでしょう。

- 文書作成ソフト(Word, Excel, PowerPoint)の快適な動作

- Webブラウザの複数タブ同時表示

- 動画視聴(YouTubeなど)の滑らかな再生

必要なメモリ容量

メモリ容量は、8GB以上が推奨されます。複数のアプリケーションを同時に開いて作業する場合や、大量のデータを開いて処理する場合でも、スムーズに動作させるためには十分なメモリ容量が必要です。もし予算に余裕があれば、16GBを選択することで、より快適な作業環境を実現できます。特に、複数のソフトを同時に使用したり、動画編集などを検討する場合は、16GBを強くおすすめします。

- 複数のアプリケーション(ブラウザ、Word、Excelなど)の同時起動

- 大容量のデータ(画像、動画、文献など)の読み込み

- 仮想環境の使用

必要なストレージ容量

ストレージ容量は、512GB以上のSSDがおすすめです。SSDはHDDに比べて読み書き速度が速いため、パソコンの起動時間やアプリケーションの起動時間が短縮されます。また、レポートや論文、資料などの保存にも十分な容量を確保できます。予算に余裕があれば、1TB以上のSSDを選択するのも良いでしょう。HDDはコストパフォーマンスが良いですが、速度が遅いので、SSDの搭載を優先することをお勧めします。

- OSとアプリケーションのインストール

- レポートや論文などのデータの保存

- 写真や動画などのデータの保存

ディスプレイの大きさ

ディスプレイの大きさは、13.3インチ〜15.6インチが一般的です。持ち運びやすさと作業効率のバランスを考えると、このサイズがおすすめです。長時間パソコンを使うことを考えると、目の負担軽減のため、15インチ以上のディスプレイサイズが望ましいです。ただし、持ち運びやすさを重視する場合は、13インチを選択するのも良いでしょう。

- レポートや論文の作成における視認性

- 長時間使用における目の疲れ軽減

- 持ち運びやすさとのバランス

その他重要なポイント

バッテリー駆動時間も重要なポイントです。キャンパス内での移動や、図書館での利用を考慮すると、最低でも5時間以上のバッテリー駆動時間のあるパソコンを選ぶことをおすすめします。また、無線LAN機能(Wi-Fi)は必須です。さらに、USBポートの数も確認しましょう。周辺機器を接続する際に不足しないように、十分な数のポートがある機種を選びましょう。

- キャンパス内での利用

- 図書館での利用

- 周辺機器(マウス、プリンターなど)の接続

詳細情報

大学生向けのWindowsパソコン選びで、重視すべき点は?

大学生にとって重要なのは、予算と用途です。レポート作成やプログラミングなど、処理能力が必要な作業をするなら、ある程度のスペックが必要になります。一方、Web閲覧や動画視聴がメインなら、低価格帯のモデルでも十分でしょう。持ち運びやすさも重要なポイントです。キャンパスへの持ち運びを考慮し、軽量でコンパクトなモデルを選ぶことをお勧めします。

Windows搭載の大学推奨パソコンはありますか?

大学によっては、推奨モデルを提示している場合があります。大学のウェブサイトや入学案内を確認するか、入学事務局に問い合わせてみてください。ただし、推奨モデルはあくまで参考であり、自分の使用用途や予算に合わせて選択することが大切です。

Windowsパソコンの購入で、学生割引はありますか?

多くのパソコンメーカーや販売店が、学生向けの割引制度を用意しています。学生証などの証明書が必要になる場合が多いので、事前に確認しましょう。オンラインショップでも学生割引を実施しているところがありますので、比較検討することをお勧めします。

Windowsパソコンの修理やサポートはどうなりますか?

メーカーや販売店によって、保証期間やサポート内容が異なります。購入前に保証期間やサポート体制をしっかり確認し、延長保証への加入も検討しましょう。トラブル発生時の対応についても、事前に理解しておくと安心です。