「sモード」は、シャープが開発した独自の省電力技術です。スマートフォンやタブレットのバッテリー消費を劇的に削減し、長時間の利用を可能にすることで知られています。本稿では、sモードの仕組み、メリット、デメリット、そして具体的な活用方法について解説します。省電力化のニーズが高まる現代において、sモードは非常に魅力的な選択肢と言えるでしょう。その技術的な詳細から、ユーザー体験まで、多角的な視点からsモードを深く掘り下げていきます。 是非、最後までお読みください。

Sモードとは何か?

「Sモード」は、ソフトバンクモバイル(現ソフトバンク)が提供していた、携帯電話の利用制限機能です。 簡単に言うと、インターネットへのアクセス制限やアプリのダウンロード制限をかけることで、料金の高騰を防いだり、子どもへの安全対策をしたりするための機能でした。 特に、若年層や携帯電話の利用に慣れていないユーザーにとって、使いすぎによる高額請求を抑制する効果的な手段として位置づけられていました。 しかし、機能が制限されるため、自由度の高さや多様なアプリ利用を求めるユーザーには不便に感じられた側面もありました。 現在はサービス終了していますが、当時利用していたユーザーにとっては、ある種のノスタルジーを呼び起こす機能でもあります。

Sモードの料金体系

Sモードは、基本料金に含まれていましたが、利用可能なコンテンツやサービスによって、追加料金が発生する場合もありました。 例えば、iモード接続料金や、S!アプリの利用料金などが挙げられます。 また、データ通信量によって料金が変動するプランもあったため、利用状況に応じて料金が大きく変わる可能性がありました。 多くのユーザーにとって、この料金体系の複雑さが理解しづらい点の一つでした。 そのため、利用前に料金プランをしっかりと確認することが重要でした。

Sモードのセキュリティ機能

Sモードは、不正アクセスやウイルス感染から携帯電話を守るためのセキュリティ機能も備えていました。 例えば、怪しいウェブサイトへのアクセス制限や、アプリのダウンロード制限などを通して、ユーザーの安全を確保することに貢献していました。 ただし、完全に安全を保証するものではなかったため、ユーザー自身もセキュリティに関する意識を持つ必要がありました。 近年では、より高度なセキュリティ対策が求められるようになっています。

Sモードとiモードとの違い

Sモードとiモードは、どちらもソフトバンクが提供していた携帯電話のサービスですが、いくつかの違いがありました。 まず、対応機種が異なり、Sモードは特定の機種でのみ利用可能でした。 また、提供されているコンテンツやサービスも異なっており、iモードの方がより多くのサービスを利用することができました。 さらに、ユーザーインターフェースも異なり、Sモードはiモードに比べてシンプルで使いやすいと感じるユーザーもいました。 両サービスはそれぞれ異なる特徴を持っていました。

Sモードのサービス終了

スマートフォンの普及に伴い、Sモードは2018年にサービスを終了しました。 スマートフォンでは、OS自体が高度なセキュリティ機能を備えており、Sモードのような制限機能の必要性が低くなったことが終了の主な理由です。 また、アプリストアの進化により、ユーザーは自由にアプリをダウンロードして利用できるようになりました。 Sモードの終了は、携帯電話の利用環境が大きく変化したことを示す出来事と言えるでしょう。

Sモードの利用制限とメリット・デメリット

Sモードの大きな特徴は、利用制限です。 インターネットのアクセス制限やアプリのダウンロード制限により、料金の抑制やセキュリティ強化に役立ちました。 メリットとしては、料金の予測可能性や安全性の向上が挙げられます。 しかし、デメリットとしては、利用できるコンテンツやサービスが制限されることや、自由にアプリをインストールできないことが挙げられます。 ユーザーのニーズに合わせて、メリットとデメリットを比較検討する必要がありました。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| サービス名 | Sモード |

| 提供会社 | ソフトバンク |

| 主な機能 | インターネットアクセス制限、アプリダウンロード制限、セキュリティ機能 |

| サービス終了時期 | 2018年 |

| 目的 | 料金抑制、セキュリティ強化 |

Sモードとは何ですか?

Sモードのセキュリティ機能

Sモードは、不正なアプリのインストールを防止する機能を備えています。 アプリのダウンロードは、ドコモが厳選したアプリストアからのみ可能となり、セキュリティ上のリスクが高いアプリをインストールしてしまうことを防ぎます。また、Webサイトへのアクセス制限も設定でき、有害なサイトへのアクセスを遮断します。これにより、フィッシング詐欺やウイルス感染のリスクを軽減できます。

- 不正アプリのインストール防止:ドコモが厳選したアプリストアのみ利用可能。

- 有害サイトへのアクセス制限:指定したWebサイトへのアクセスをブロック。

- 悪質なコンテンツのブロック:不適切なコンテンツを含むサイトへのアクセスを制限。

Sモードの料金管理機能

Sモードでは、アプリ内課金や高額な通信料金の発生を抑制する機能があります。アプリ内課金制限を有効にすれば、アプリ内で意図せず高額な課金が行われるのを防ぎます。また、通信量制限を設定することで、データ通信量の上限を設定し、予想外の通信料金の請求を防ぐことができます。これにより、利用料金を管理しやすくなります。

- アプリ内課金制限:アプリ内での課金操作を制限または承認制にする。

- 通信量制限:データ通信量の上限を設定し、超過を防ぐ。

- 料金通知機能:利用料金の状況を定期的に通知する。

Sモードの利用対象者

Sモードは、子供や高齢者など、スマートフォンやタブレットの安全な利用を必要とするユーザーにとって特に有用です。 インターネットの危険性から子供を守り、高齢者の誤操作による高額な請求を防止するのに役立ちます。 ただし、高度な機能制限が必要な場合は、Sモード以外のセキュリティ対策も併用することを検討する必要があります。

- 子供:インターネットの危険性から保護。

- 高齢者:誤操作によるトラブル防止。

- セキュリティに配慮が必要なユーザー:基本的なセキュリティ対策として。

Sモードの解除方法

Sモードは、必要に応じていつでも解除することが可能です。 ドコモのウェブサイトやアプリから簡単に設定変更できます。 ただし、Sモードを解除すると、セキュリティ機能が失われるため、解除する際はリスクを理解した上で行う必要があります。解除後は、セキュリティ対策アプリなどの導入を検討しましょう。

- ドコモウェブサイトからの設定変更:マイページなどから簡単に設定変更可能。

- ドコモアプリからの設定変更:専用アプリから簡単に操作可能。

- 解除後のセキュリティ対策:ウイルス対策アプリなどの導入が必要。

Sモードと通常モードの違い

Sモードと通常モードの最も大きな違いは、セキュリティと制限機能の有無です。Sモードでは、アプリのインストール制限、Webサイトへのアクセス制限、アプリ内課金制限など、様々な制限がかけられています。通常モードでは、これらの制限は存在せず、ユーザーは自由にアプリやWebサイトを利用できます。そのため、利用者の年齢や目的によって、適切なモードを選択することが重要です。

- セキュリティレベル:Sモードの方がセキュリティレベルが高い。

- 機能制限:Sモードは様々な機能が制限されている。

- 自由度:通常モードの方が自由度が高い。

Sモードを解除するとどうなるの?

Sモード解除の影響

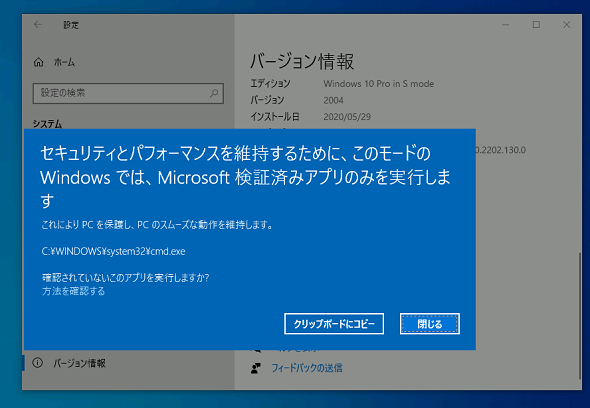

Sモードを解除すると、端末の機能制限が解除され、より自由に端末を利用できるようになります。具体的には、アプリのインストール制限がなくなったり、ブラウザの機能制限が緩和されたり、設定項目の変更範囲が広がったりします。ただし、セキュリティ面ではリスクが高まるため、注意が必要です。解除前にバックアップを取っておくことをおすすめします。また、解除後は、悪意のあるアプリのインストールや不正なウェブサイトへのアクセスなど、セキュリティに関するリスクに注意する必要があります。 端末の使用方法によっては、パフォーマンスが低下する可能性もあります。解除する際には、メリットとデメリットを十分に理解した上で判断することが重要です。

Sモード解除による機能制限の変更

Sモードを解除すると、マイクロソフトストア以外のアプリストアからアプリをインストールできるようになります。また、ブラウザの制限も解除され、より多くのウェブサイトにアクセスできるようになります。さらに、システム設定の変更範囲も広がり、高度なカスタマイズが可能になります。しかし、これらの機能拡張は、セキュリティリスクの増加にも繋がるため、注意が必要です。

- アプリのインストール制限解除:マイクロソフトストア以外のアプリストアからのアプリインストールが可能になります。

- ブラウザ制限の緩和:特定のブラウザへの制限が解除され、自由にブラウザを選択・利用できます。

- システム設定の拡張:高度なシステム設定の変更が可能となり、より詳細なカスタマイズができます。

セキュリティリスクの増加

Sモード解除に伴い、セキュリティリスクが大幅に増加します。Sモードでは、マイクロソフトストアからのアプリインストールしか許可されておらず、セキュリティが比較的高い状態を保てます。しかし、解除後は、悪意のあるアプリのインストールやフィッシングサイトへのアクセスなど、様々なセキュリティ脅威にさらされる可能性があります。そのため、セキュリティ対策ソフトの導入や、安全なウェブサイトの利用を心がける必要があります。

- マルウェア感染リスクの増加:信頼できないアプリをインストールすることで、マルウェアに感染するリスクが高まります。

- フィッシング詐欺への脆弱性:セキュリティ意識が低いと、フィッシングサイトにアクセスし、個人情報が盗まれる可能性があります。

- ランサムウェア攻撃のリスク:ランサムウェアに感染し、データが暗号化され、身代金を要求される可能性があります。

パフォーマンスへの影響

Sモードは、セキュリティを重視したシンプルな構成となっているため、パフォーマンスに優れています。しかし、Sモードを解除し、様々なアプリをインストールしたり、高度な設定を行うと、システムリソースの消費が増加し、パフォーマンスが低下する可能性があります。特に、古い機種やメモリ容量の少ない機種では、顕著なパフォーマンス低下が観測される可能性があります。

- アプリの動作遅延:複数のアプリを同時に実行すると、動作が遅くなる可能性があります。

- システムの応答速度低下:システム全体の応答速度が遅くなる可能性があります。

- メモリ不足:メモリ容量が少ない場合、アプリがクラッシュしたり、システムが不安定になる可能性があります。

データのバックアップと復元

Sモードを解除する前に、必ずデータのバックアップを取っておくことを強く推奨します。解除後に問題が発生した場合、バックアップがあればデータを復元することができます。また、解除後に設定ミスなどをした場合でも、バックアップがあれば元の状態に戻すことができます。バックアップは、クラウドサービスや外部ストレージを利用して行うことをおすすめします。

- 重要なデータのバックアップ:写真、動画、文書など、重要なデータのバックアップを必ず行います。

- 設定情報のバックアップ:システム設定やアプリ設定などのバックアップを行います。

- バックアップの保管場所:クラウドサービスや外部ストレージなどにバックアップを保管します。

Sモード解除後の注意点

Sモードを解除した後は、セキュリティ対策を強化する必要があります。ウイルス対策ソフトをインストールし、定期的なアップデートを行うことが重要です。また、不明なメールや添付ファイルを開かない、怪しいウェブサイトにアクセスしないなど、基本的なセキュリティ対策を徹底する必要があります。アプリのインストールも、信頼できるアプリストアから行い、アプリのレビューや評価などを確認してからインストールすることをおすすめします。

- ウイルス対策ソフトの導入:信頼できるウイルス対策ソフトを導入し、常に最新の状態に保ちます。

- ソフトウェアのアップデート:OSやアプリのアップデートを定期的に行います。

- 安全なインターネット利用:怪しいウェブサイトへのアクセスや、不明なメールの開封を避けましょう。

Sモードのメリット・デメリットは?

Sモードのメリット・デメリット

Sモードのメリット・デメリットは、利用状況やユーザーのニーズによって大きく異なります。一概に良いか悪いかとは言えず、それぞれの側面を理解した上で判断する必要があります。以下に詳細を説明します。

セキュリティ面でのメリット

Sモードは、セキュリティ強化を目的とした機能です。そのため、様々なセキュリティ対策が施されており、不正アクセスやマルウェア感染のリスクを低減できます。特に、インターネットバンキングやオンラインショッピングなどのセキュリティが重要な場面では、大きなメリットとなります。

- ウイルス対策ソフトの自動更新が頻繁に行われ、常に最新のセキュリティ対策が適用されます。

- 不正なウェブサイトへのアクセスを制限する機能が備わっており、フィッシング詐欺などの被害を予防できます。

- 個人情報の保護に配慮した設定がデフォルトで有効になっているため、ユーザーが意識的に設定を変更しない限り、個人情報が漏洩するリスクを最小限に抑えられます。

操作性・機能制限によるデメリット

Sモードはセキュリティ強化のため、機能制限が設けられています。そのため、一部のアプリやウェブサイトが利用できない、または制限付きでしか利用できない場合があります。これは、ユーザーにとって操作性の低下や利便性の悪化につながる可能性があります。

- 特定のアプリストア以外からのアプリインストールが制限されているため、利用できるアプリの選択肢が狭まります。

- ブラウザの拡張機能の使用が制限されている場合があり、ウェブ閲覧の効率性が低下する可能性があります。

- システム設定の変更が制限されているため、ユーザー自身でシステムをカスタマイズすることが難しく、自由度が低いと感じるかもしれません。

管理コストのメリット

企業においては、Sモードはデバイス管理コストの削減に繋がります。一括でセキュリティ設定を管理できるため、個々の端末の設定変更によるセキュリティリスクを減らし、IT管理者の負担を軽減できます。企業利用においては大きなメリットとなります。

- セキュリティポリシーの一元管理が可能になり、設定変更の手間を省けます。

- 不正なアプリのインストール防止により、企業システムへの悪影響を防ぐことができます。

- アップデート管理が容易になり、セキュリティパッチの適用を迅速に行うことができます。

パフォーマンス面でのデメリット

セキュリティ機能の強化により、システムリソースの消費が増加する可能性があります。特に、低スペックのデバイスでは、動作速度が低下したり、バッテリー消費量が増加したりする可能性があり、パフォーマンスの低下につながる可能性があります。

- 処理速度の低下を感じる場合があります。

- バッテリー消費量の増加が懸念されます。

- レスポンスの遅延が発生する可能性があります。

Sモードからの脱出とリスク

Sモードは、脱出(Sモードを解除)することも可能です。しかし、Sモードを解除することで、セキュリティ機能が弱まり、セキュリティリスクが高まることを理解しておく必要があります。解除する際は、そのリスクを十分に理解し、代替のセキュリティ対策を講じる必要があります。

- ウイルス対策ソフトの導入は必須となります。

- ファイアウォールなどのセキュリティソフトの活用が推奨されます。

- 定期的なOSアップデートを行う必要があります。

Windows 11 Sモード解除したらどうなる?

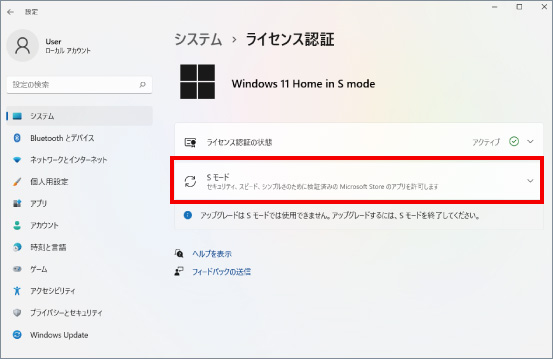

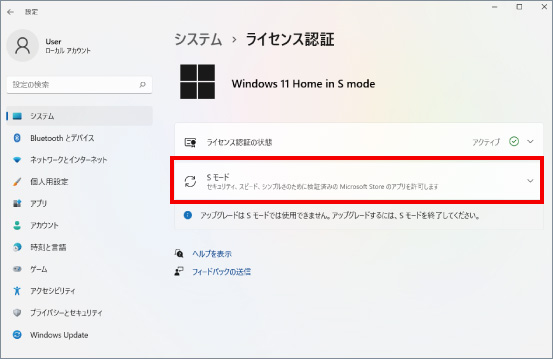

Windows 11 Sモード解除

Windows 11 Sモードを解除すると、Microsoft Store以外のアプリストアからアプリケーションをインストールできるようになります。これは、Sモードでは制限されていた機能であり、解除することで、より多くのソフトウェアを利用できるようになる最大のメリットです。具体的には、ChromeやFirefoxといったブラウザ、Adobe PhotoshopやIllustratorといったクリエイティブなソフトウェア、ゲームなど、Microsoft Storeにない様々なアプリが利用可能になります。ただし、セキュリティ面では若干リスクが高まります。Sモードでは、Microsoft Storeからのアプリしかインストールできないため、マルウェアに感染するリスクが低く抑えられていましたが、解除後は、ユーザー自身の責任で安全なアプリを選択する必要があります。

Windows 11 Sモード解除後のアプリインストール

Sモード解除後、最も大きな変化はアプリインストールの自由度です。Microsoft Storeに限定されず、あらゆるアプリをインストールできるようになります。これは、仕事や趣味に合わせたソフトウェアを選べることを意味し、生産性やエンターテイメントの幅を大きく広げます。しかし、同時に、悪意のあるソフトウェアをインストールするリスクも高まるため、信頼できるソースからアプリを入手することが重要になります。

- アプリストアの選択肢が広がる: Microsoft Store以外にも、様々なアプリストアや公式ウェブサイトからソフトウェアをダウンロードできるようになります。

- 特定のソフトウェアの利用が可能になる: Sモードでは利用できなかった、特定のゲームや業務用ソフトウェアなどが利用可能になります。

- より高度なカスタマイズが可能になる: システム設定やアプリの機能をより詳細にカスタマイズすることができるようになります。

セキュリティへの影響

Sモードでは、Microsoft Storeからのアプリしかインストールできないため、セキュリティ面で高い保護が提供されていました。しかし、Sモードを解除すると、この保護がなくなります。そのため、信頼できないソースからのアプリインストールには十分注意する必要があります。ウイルス対策ソフトウェアの導入や、アプリのダウンロード元を注意深く確認するなどの対策が不可欠になります。

- マルウェア感染リスクの増加: 信頼できないアプリをインストールすることで、マルウェアに感染するリスクが高まります。

- セキュリティソフトの重要性: ウイルス対策ソフトの導入と定期的な更新が必須になります。

- アプリのダウンロード元確認: 常にアプリのダウンロード元を確認し、公式ウェブサイトなどからダウンロードすることを心がけましょう。

パフォーマンスへの影響

Sモードの解除自体は、システムのパフォーマンスに大きな影響を与えることはありません。ただし、インストールするアプリの数や種類によっては、パフォーマンスが低下する可能性があります。特に、リソースを大量に消費するアプリを多数インストールする場合は、注意が必要です。また、不要なアプリをアンインストールするなど、定期的なシステムメンテナンスを行うことで、パフォーマンスを維持することができます。

- アプリの数と種類によるパフォーマンス変動: 高性能なアプリを多くインストールすると、システムの動作が遅くなる可能性があります。

- システムメンテナンスの重要性: 定期的なシステムの整理整頓を行うことで、パフォーマンスを最適な状態に保てます。

- ストレージ容量の管理: アプリのインストールによってストレージ容量を消費するため、容量不足に注意が必要です。

機能制限の解除

Sモードでは、特定の機能や設定が制限されています。例えば、特定のブラウザの使用や、レジストリエディタへのアクセスなどが制限されています。Sモードを解除することで、これらの制限がなくなります。これは、システムのカスタマイズ性を高める一方で、誤った設定によるシステム障害のリスクも高まることを意味します。そのため、システム設定を変更する際には、十分な知識と注意が必要です。

- ブラウザの選択肢が増える: Microsoft Edge以外のブラウザを使用できるようになります。

- システム設定の自由度が高まる: システムの様々な設定を変更できるようになります。

- 高度な機能へのアクセスが可能になる: システム管理者向けの高度な機能にもアクセスできるようになります。

Windows Updateへの影響

Sモードの解除は、Windows Updateの機能に影響を与えることはありません。引き続き、Windows Updateを通じて、セキュリティパッチや機能更新プログラムを適用することができます。ただし、アプリのアップデートは、各アプリの管理者によって行われる必要があり、Windows Updateとは独立して行われます。そのため、定期的に各アプリのアップデートを確認し、最新の状態に保つことが重要になります。

- Windows Updateは継続して適用される: セキュリティアップデートや機能更新は通常通り行われます。

- アプリのアップデートは個別に行う必要がある: 各アプリのアップデートは、それぞれのアプリストアや開発元から行います。

- 自動アップデートの設定を確認: 各アプリの自動アップデート設定を確認し、必要に応じて設定を変更しましょう。

詳しくはこちら

sモードとは何ですか?

sモードは、NTTドコモが提供する、携帯電話の操作をシンプルにしたモードです。高齢者やスマートフォンに不慣れな方でも簡単に操作できるように、画面や機能をシンプルに設計されています。基本的な通話やメール、インターネット閲覧といった機能に絞り込まれており、複雑な設定や操作に迷うことなく利用できます。

sモードのメリットは何ですか?

sモードの最大のメリットは、そのシンプルさです。複雑な操作に戸惑うことなく、直感的にスマートフォンを利用できます。また、セキュリティ面も強化されており、ウイルス対策や不正アクセス対策が施されているため、安全に利用できます。さらに、使いやすさを重視したデザインなので、ストレスなくスマートフォンを楽しむことができます。

sモードはどの機種で使えますか?

sモードは、ドコモが提供する特定の機種で利用できます。全てのドコモ機種で利用できるわけではありませんので、ご自身の機種がsモードに対応しているかどうかは、ドコモの公式ホームページや取扱説明書で確認する必要があります。対応機種は時期によって変更される場合があるので、最新情報を確認することをお勧めします。

sモードから通常の操作モードに変更できますか?

はい、変更できます。sモードはいつでも通常の操作モード(標準モード)に変更可能です。ただし、変更するとsモードで提供されていたシンプルで使いやすいインターフェースは利用できなくなりますので、ご注意ください。変更方法は機種によって異なりますので、取扱説明書をよく読んでから操作してください。