パソコンは現代社会において欠かせないツールです。しかし、小学生にとって適切なパソコンの使い方、学習方法を学ぶことは、安全な利用と効果的な学習の両面において重要です。本記事では、小学生がパソコンを安全かつ効果的に学習に活用するためのヒント、おすすめのソフトウェアやウェブサイト、保護者の方々へのアドバイスなどを紹介します。デジタルネイティブ世代である小学生が、パソコンを正しく理解し、未来を創造する力につなげるための情報を提供します。

小学生のパソコン学習:安全で効果的な学び方

小学生のパソコン学習:安全で効果的な学び方について、詳細に解説します。パソコンは現代社会で必須のツールになりつつあり、小学生のうちから正しい知識とスキルを身につけることは非常に重要です。しかし、同時に安全面にも配慮しなければなりません。適切な指導と環境の下で、パソコン学習を効果的に進めるためのポイントを以下に説明します。

インターネットの安全な利用方法

インターネットは便利なツールですが、危険も潜んでいます。小学生は適切な情報を見分ける力がまだ十分に発達していないため、親や教師による適切な指導が不可欠です。具体的には、危険サイトへのアクセス制限、個人情報の保護、ネットいじめへの対策などを教える必要があります。さらに、適切なネットマナーを身につけさせることで、安全で快適なインターネット利用を促進できます。 検索エンジンの利用方法や、信頼できる情報源の見分け方についても指導することが重要です。

タイピング練習とキーボード操作の習得

パソコンの基本操作として、正確なタイピングスキルは非常に重要です。ブラインドタッチを習得することで、学習効率が格段に向上します。小学校でタイピング練習を取り入れている学校もありますが、家庭でも練習ソフトなどを利用して、継続的な練習を促すことが大切です。正しい指の配置や姿勢にも注意し、無理なく練習を進めるように指導しましょう。

プログラミング的思考の育成

近年、プログラミング教育が注目されています。プログラミングを学ぶことは、論理的思考力や問題解決能力を養うことに繋がります。小学生向けには、ビジュアルプログラミング言語を用いた学習がおすすめです。ScratchやBlocklyなどのツールは、楽しく簡単にプログラミングを学べるため、おすすめです。ゲーム感覚で楽しみながら、プログラミング的思考を育成することができます。

情報モラル教育の重要性

パソコンやインターネットを使う上で、情報モラルを理解することは非常に重要です。著作権やプライバシー、誹謗中傷などについて、小学生にも理解できる言葉で説明し、正しい倫理観を養う必要があります。情報リテラシーを高めることで、安全で責任あるインターネット利用を促進できます。 具体的な事例を挙げながら説明することで、より理解を深めることができます。

学習に役立つソフトウェアやウェブサイト

小学生の学習をサポートする教育系ソフトウェアやウェブサイトは数多く存在します。学習内容や子供の年齢、学習スタイルに合ったものを選ぶことが大切です。中には、ゲーム感覚で学習できるものもあり、学習意欲を高める効果も期待できます。 無料で利用できるものも多いので、まずはいくつか試してみて、子供に合ったものを探してみましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 学習環境 | 安全で快適な学習スペースの確保、適切なパソコンの選び方 |

| 学習時間 | 適切な時間設定、学習と休息のバランス |

| 学習方法 | ゲーム感覚を取り入れた学習、反復練習によるスキル向上 |

| 保護者の役割 | 適切な指導、学習のサポート、安全なインターネット環境の構築 |

| 目標設定 | 具体的な目標設定、達成感を味わえるようにする |

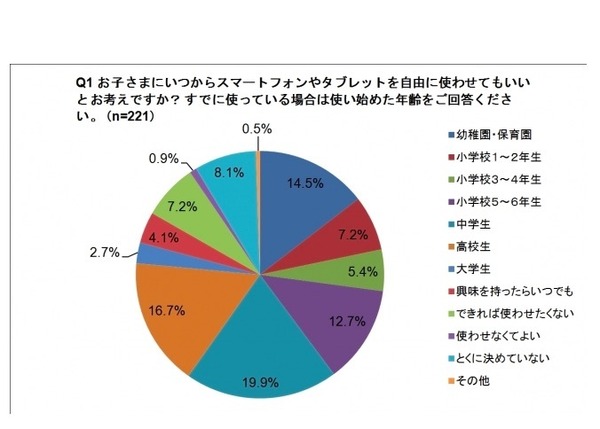

小学生がパソコンを使うのは何歳からがよいですか?

しかし、いくつかの点を考慮すると、小学校高学年(4年生以上)からが現実的と言えるでしょう。低学年では、パソコン操作に必要な指先の器用さや集中力が十分に発達していない可能性が高いからです。また、インターネットの危険性への理解も不十分なため、適切な管理が不可欠になります。

以下に、関連するサブタイトルと詳細な説明をHTML形式で記述します。

小学生のパソコン利用開始年齢に関する専門家の意見

専門家の中には、パソコンの早期導入に肯定的な意見を持つ人もいます。早期からパソコンに触れることで、デジタルリテラシーを育み、情報社会に適応する能力を高められると考えるからです。しかし、一方で、目の健康や姿勢、依存症などのリスクを懸念する声もあります。そのため、利用時間や内容を適切に管理することが重要です。具体的な年齢を提示する専門家は少なく、個々の状況に合わせて判断すべきだと主張する意見が主流です。

- 早期導入のメリット:デジタルリテラシーの向上、情報収集能力の向上、創造性開発

- 早期導入のリスク:目の負担、姿勢の悪化、ゲーム依存、インターネットの危険性への無防備

- 専門家の推奨:個々の子供の状況、保護者の管理体制を考慮した柔軟な対応

パソコン利用目的別の適切な開始年齢

パソコンの利用目的によって、適切な開始年齢は変わってきます。例えば、学習目的であれば、タイピング練習や調べ物などを通して、学力向上に役立てることができます。一方、ゲーム目的の場合、依存症のリスクが高まるため、十分な注意が必要です。さらに、コミュニケーションツールとしての利用では、ネットマナーやプライバシー保護に関する教育が不可欠になります。

- 学習目的:小学校高学年(4年生以上)からが望ましい。タイピング練習、調べ学習などに利用。

- ゲーム目的:利用時間制限、適切なゲーム選択、依存症予防のための親の関与が不可欠。

- コミュニケーション目的:ネットマナー、プライバシー保護の教育が必須。適切なコミュニケーションの取り方を指導する。

保護者の役割と管理体制

保護者は、子供のパソコン利用において重要な役割を果たします。適切な時間管理、利用目的の確認、インターネットの危険性に関する教育など、様々な側面からサポートする必要があります。フィルタリングソフトの導入や利用状況の監視も有効な手段です。子供にとって安全で有益な環境を作る責任は、保護者にあると言えるでしょう。

- 時間制限:1日あたりの利用時間を設定し、守らせる。

- 内容の確認:アクセスしているサイトやコンテンツを確認する。

- 危険性教育:インターネット上の危険性(個人情報漏洩、有害サイトなど)を教育する。

パソコン利用に伴う健康面への配慮

パソコンの使いすぎは、目の疲れ、肩こり、姿勢の悪化などの健康問題を引き起こす可能性があります。そのため、適切な姿勢での利用、こまめな休憩、目の体操などを心がける必要があります。適切な照明やパソコンの設置場所も重要です。健康面への配慮は、子供の将来にとっても重要な要素です。

- 姿勢:正しい姿勢でパソコンを使用する習慣を身につけさせる。

- 休憩:こまめに休憩を取り、目を休ませる。

- 目の健康:目の体操や適切な照明環境を確保する。

デジタルネイティブ世代への適切な指導

現代の子どもたちは、デジタル機器に囲まれた環境で育つデジタルネイティブ世代です。彼らにとってパソコンは、生活の一部になりつつあります。しかし、無批判にデジタル機器を利用させるのではなく、適切な使い方を指導することが重要です。批判的思考力や情報リテラシーを養う教育も欠かせません。デジタル社会を健全に生きる力を育むことが、保護者や教育関係者の役割と言えるでしょう。

- 情報リテラシー教育:情報の真偽を見極める能力を養う。

- 批判的思考力:情報に対して批判的に考え、判断する力を養う。

- 倫理観:ネット上でのマナーや倫理観を学ぶ。

小学生のパソコン授業はいつから始めますか?

小学校低学年におけるパソコン授業の現状

小学校低学年においては、本格的なパソコン授業はほとんど行われていません。代わりに、タブレット端末を使った簡単な操作練習や、プログラミング的思考を養うための遊びを取り入れた授業が行われるケースが増えています。これは、低学年の児童にとって、パソコン操作自体がまだ難しいという点を考慮したものです。また、遊びを通して楽しみながら学ぶことで、パソコンへの抵抗感を減らし、将来の学習への意欲を高める効果も期待できます。

- 遊びを通じたプログラミング的思考の育成:ビジュアルプログラミングツールなどを用いた、ゲーム作成やアニメーション制作などを通して、論理的思考力を育みます。

- タブレット操作の習熟:タッチ操作に慣れるための練習や、簡単なアプリの使い方を学びます。

- 安全なインターネット利用の教育:個人情報の保護やネットトラブルへの対処法など、インターネットの安全な利用方法を学びます。

高学年におけるパソコン授業の内容

小学校高学年になると、本格的なパソコン授業が開始されます。授業内容は学校によって異なりますが、プログラミング、情報検索、プレゼンテーション作成、インターネットリテラシー教育などが含まれることが多いです。これらの授業を通して、情報社会を生き抜くために必要なスキルを習得することを目指します。また、グループワークや発表を通して、協調性やコミュニケーション能力の向上も目指します。

- プログラミング学習:Scratchなどのビジュアルプログラミング言語を用いたプログラミング学習を行います。論理的思考力や問題解決能力を養います。

- 情報検索スキル:必要な情報を効率的に検索するスキルを学びます。信頼できる情報源を見極める能力も養います。

- プレゼンテーションスキル:パソコンを使ってプレゼンテーション資料を作成し、発表するスキルを学びます。情報の伝え方や表現力を高めます。

学校ごとのパソコン授業の差異

小学校におけるパソコン授業は、学校によってカリキュラムや授業時間、使用する教材などが大きく異なります。これは、学校規模、設備状況、教員の専門性、地域の教育環境など、様々な要因が影響しているためです。そのため、具体的な授業内容を知るためには、各学校の教育計画書やホームページなどを確認する必要があります。

- 学校独自のカリキュラム:学校独自のカリキュラムに基づいて、パソコン授業の内容が決定されます。

- 設備環境:パソコンやソフトウェアなどの設備環境が授業内容に影響を与えます。

- 教員の専門性:教員の専門性や指導力も、授業の質に大きく影響します。

家庭でのパソコン学習の重要性

学校でのパソコン授業だけでは十分とは言えず、家庭での学習も非常に重要です。学校で学んだ内容の復習や、より高度な学習を行うことで、パソコンスキルを向上させることができます。また、ゲームや動画視聴だけでなく、創造的な活動や学習にパソコンを活用することで、子供の興味関心を高め、自主的な学習意欲を育むことができます。

- 学校の授業内容の復習:学校で学んだ内容を家庭でも復習することで、理解を深めます。

- 自主的な学習:興味のある分野について、インターネットなどを活用して自主的に学習します。

- 創造的な活動:プログラミングや画像編集など、創造的な活動にパソコンを活用します。

ICT教育の現状と課題

近年、ICT教育の重要性が高まり、多くの学校でパソコンやタブレット端末の導入が進んでいます。しかし、一方で、デジタルデバイドの問題や、教員のICTスキル不足といった課題も存在します。これらの課題を克服し、効果的なICT教育を実現するためには、学校、家庭、地域社会の連携が不可欠です。

- デジタルデバイド:家庭環境によるパソコンやインターネットへのアクセス格差の問題です。

- 教員のICTスキル:教員のICTスキル向上のための研修やサポート体制の充実が必要です。

- 教育環境整備:十分な設備やインターネット環境の整備が必要です。

小学校何年生からパソコンを使うべきですか?

小学校何年生からパソコンを使うべきかという問いには、一概に何年生と断言することはできません。子どもの発達段階、使用する目的、そして保護者の指導体制など、様々な要素を考慮する必要があるからです。低年齢からパソコンに触れさせることのメリットとデメリットを理解し、個々の状況に合わせて判断することが重要です。

以下に、関連する5つのサブタイトルと詳細な説明をHTML形式で記述します。

1. 発達段階に合わせた導入

パソコンは、子どもの発達段階に合わせた適切な導入が重要です。低年齢の子どもは、文字入力やマウス操作にまだ不慣れなため、遊びを通してパソコンに触れさせることが効果的です。例えば、簡単なゲームや絵を描くソフトウェアなどを利用することで、楽しみながらパソコン操作に慣れていくことができます。一方、高学年になると、より高度な操作や学習ツールとして活用できるようになります。年齢に応じて適切なソフトを選択し、無理強いせず、子どものペースに合わせて進めることが大切です。

- 低学年:遊びを通してパソコンに親しむ(簡単なゲーム、絵画ソフトなど)

- 中学年:タイピング練習、簡単なプログラミング体験など

- 高学年:学習ツールとしての活用(調べ学習、プレゼンテーション作成など)

2. 使用目的の明確化

パソコンを使用する目的を明確にすることも重要です。遊び目的、学習目的、コミュニケーション目的など、目的によって適切な使用方法やソフト、サイトが変わってきます。例えば、学習目的であれば、教育系アプリやウェブサイトを利用する必要がありますし、コミュニケーション目的であれば、チャットツールやビデオ通話アプリの使用方法を教える必要があります。目的を明確にすることで、子どもにとってより有益なパソコン活用が可能になります。

- 学習:教育系アプリ、オンライン学習サイト

- 遊び:年齢に合わせたゲーム、創造性を育むアプリ

- コミュニケーション:ビデオ通話、チャットツール(保護者の監督下で)

3. 保護者の適切な指導とサポート

保護者の適切な指導とサポートは不可欠です。パソコンは便利なツールであると同時に、危険が潜む場所でもあります。インターネットの安全な利用方法、個人情報の保護、ネットいじめへの対処法などを、保護者が子どもに教える必要があります。また、使用時間制限を設定し、子どものパソコン利用を適切に管理することも重要です。過度な使用は、子どもの健康や学習に悪影響を及ぼす可能性があります。

- インターネットの安全な利用方法教育

- 個人情報の保護に関する指導

- 使用時間制限の設定と管理

4. インターネット上の危険性への対策

インターネットには、有害な情報や危険なサイトが数多く存在します。子どもが不用意にアクセスしないように、適切なフィルタリングソフトやセキュリティ対策を講じる必要があります。また、子どもがインターネット上で遭遇する可能性のある危険性(ネットいじめ、出会い系サイトなど)について、保護者が事前に教育しておくことも大切です。常に危険性を意識し、適切な対策を講じることが重要です。

- フィルタリングソフトの導入

- 有害サイトへのアクセス制限

- ネットいじめ、出会い系サイトなどの危険性に関する教育

5. パソコン以外の学習方法とのバランス

パソコンは便利な学習ツールですが、パソコンだけに頼らず、多様な学習方法を取り入れることも重要です。読書、実体験、対面での学習など、パソコン以外の学習方法とのバランスを保つことで、より効果的な学習が期待できます。パソコンはあくまでも学習を補助するツールの一つであることを理解することが大切です。バランスのとれた学習環境を構築することで、子どもの健全な発達を促進できます。

- 読書習慣の促進

- 体験学習の重視

- 対面でのコミュニケーションの機会の確保

子供にパソコンを使わせるのはいつからがいいですか?

子供にパソコンを使わせ始める適切な時期は、一概に何歳とは言えません。子どもの発達段階、性格、家庭環境、そしてパソコンの使用方法によって大きく異なってきます。 年齢よりも、子どもの理解力や自制心、そして親のサポート体制の方が重要です。 幼児期であれば、親が一緒に遊びを通してパソコンに触れさせることから始めるのが良いでしょう。一方、小学校高学年になれば、自分で調べ学習やプログラミング学習など、より高度な利用も可能になります。重要なのは、パソコンを「遊び道具」としてだけでなく、「学習ツール」や「コミュニケーションツール」としても活用できるよう、適切な指導を行うことです。 無理強いせず、子どものペースに合わせて進めていくことが大切です。

パソコン利用開始年齢に関する専門家の意見

専門家の間でも、パソコン利用開始年齢については意見が分かれています。 早期から触れさせることでデジタルリテラシーを養えるという意見がある一方で、目の発達や生活習慣への影響を懸念する声もあります。 重要なのは、年齢よりも、子どもの発達段階に合わせた適切な使用方法と、親による適切なサポートです。 専門家の意見を参考にしながら、ご家庭の状況に合わせて判断することが大切です。

- 発達段階に合わせたソフト選びが重要です。年齢に適した教育アプリやゲームを選ぶことで、安全にパソコンに触れさせることができます。

- 使用時間制限を設けることで、目の疲れや生活リズムの乱れを防ぎます。

- インターネット利用のルールを明確に伝え、安全なインターネット利用を促しましょう。

子供の発達段階とパソコン利用

乳幼児期は、親が一緒に操作することを通して、パソコンへの親しみを育むことが大切です。 小学校低学年では、簡単なゲームや教育アプリを通じて、パソコンの基本操作を覚えさせましょう。 小学校高学年になると、調べ学習やプログラミング学習など、より高度な利用が可能になります。 それぞれの発達段階に合わせた適切な利用方法を検討することが重要です。

- 乳幼児期:絵本の読み聞かせアプリなどを利用して、楽しみながらパソコンに慣れ親しませる。

- 小学校低学年:タイピング練習ソフトや簡単なゲームを通して、基本操作を習得させる。

- 小学校高学年:調べ学習やプログラミング学習を通して、パソコンを学習ツールとして活用する。

パソコンの利用目的と時間管理

パソコンの利用目的を明確にすることが重要です。学習目的であれば、適切なソフトやサイトを選び、使用時間を制限することで、効果的に学習を進めることができます。ゲーム目的の場合も、時間制限を設け、他の活動とのバランスを取ることが大切です。 目的を明確化し、時間管理を徹底することで、パソコン利用による弊害を最小限に抑えることができます。

- 学習目的:調べ学習、プログラミング学習、オンライン学習など。使用時間は予め決め、休憩を挟む。

- 娯楽目的:ゲーム、動画視聴など。時間制限を厳守し、他の活動とのバランスを取る。

- コミュニケーション目的:ビデオ通話、オンラインゲームなど。相手とのコミュニケーションを大切に、マナーを守って利用する。

インターネットの安全性とプライバシー保護

インターネットを利用する際には、安全なインターネット利用を心がけることが大切です。 適切なフィルタリングソフトを使用したり、インターネット利用に関するルールを明確に伝えたりすることで、危険なサイトへのアクセスや個人情報の漏洩を防ぎます。 子どもの年齢や理解力に合わせた指導を行うことが重要です。

- フィルタリングソフトの導入:有害なサイトへのアクセスを制限する。

- 個人情報保護の教育:個人情報を安易に公開しないよう指導する。

- インターネット上の危険性についての教育:ネットいじめ、なりすまし、詐欺などの危険性について教える。

親の役割とサポート体制

親は、子どものパソコン利用を監視し、適切な指導を行う重要な役割を担っています。 子どもの年齢や理解力に合わせて、パソコンの使い方やインターネットの危険性について丁寧に教え、安全な利用環境を整える必要があります。常にコミュニケーションを取りながら、子どものパソコン利用をサポートすることが大切です。

- 一緒にパソコンを使う時間を作る:子どもの疑問を解消し、正しい使い方を教える。

- 使用時間や内容を把握する:子どものパソコン利用状況を把握し、問題があれば適切な対応をする。

- インターネット利用に関するルールを話し合う:子どもとルールを共有し、安全な利用を促す。

詳しくはこちら

小学生がパソコンを使うのに、どんな危険性がありますか?

小学生がパソコンを使う際に最も大きな危険性は、インターネット上の危険情報へのアクセスです。不適切なウェブサイトや有害なコンテンツに遭遇する可能性があり、サイバーいじめや個人情報の漏洩といった深刻な問題につながる恐れがあります。さらに、ゲーム依存やネット中毒といった問題も懸念されます。適切なフィルタリングや時間管理、インターネットの安全な使い方についての指導が不可欠です。

パソコン学習には、どんなソフトや教材が良いですか?

小学生向けのパソコン学習ソフトや教材は、年齢や学習レベルに合わせて選ぶことが重要です。ゲーム感覚で学べるものや、イラストやアニメーションを多く取り入れた分かりやすいものがおすすめです。プログラミング学習に興味があれば、ビジュアルプログラミングのソフトも有効です。また、タイピング練習ソフトなども基礎的なスキルを身につけるのに役立ちます。無料体験版などを利用して、お子様に合ったものを探してみましょう。

パソコン学習で、親がサポートするべきことは何ですか?

親は、お子さんの学習状況を把握し、適切な指導を行う必要があります。安全なインターネット利用のためのルール設定や時間管理のサポート、分からないことへの丁寧な説明などが重要です。一緒に学習することで、お子さんのモチベーションを高めることもできます。学習内容を定期的に確認し、進捗状況を把握することで、効果的な学習をサポートしましょう。

パソコン学習の効果的な方法は何ですか?

目標設定を明確にすることが重要です。例えば、「タイピング速度を上げる」「簡単なプログラミングができるようになる」など、具体的な目標を設定することで、学習意欲を高められます。短い時間で集中して学習し、定期的な休憩を取ることも大切です。ゲーム感覚を取り入れた学習方法や、友達と協力して学習するのも効果的です。継続的な学習が、パソコンスキルの向上につながります。