現代社会において、メインストリームサポートの重要性はますます高まっています。 誰もが平等にアクセスできるサポート体制の構築は、社会全体の幸福度向上に直結します。 本稿では、メインストリームサポートの概念、その必要性、そして具体的な取り組み事例を分かりやすく解説します。 多様なニーズに対応する包括的な支援システムの現状と課題、そして未来への展望を多角的に分析し、より良い社会の実現に向けて議論を深めていきます。 読者の皆様にとって、有益な情報となることを願っています。

メインストリームサポートの現状と課題

「メインストリームサポート」とは、一般的なユーザーを対象とした、広く普及しているソフトウェアやハードウェアに対するサポート体制を指します。日本では、家電製品からパソコン、スマートフォンまで、幅広い製品が市場に流通しており、それぞれの製品に対するサポート体制は多様化しています。しかし、ユーザーにとって分かりやすく、質の高いサポートを受けるためには、適切な情報収集と対応窓口の把握が不可欠です。本稿では、日本のメインストリームサポートの現状と課題、そして改善に向けた取り組みについて詳細に解説します。特に、高齢者やITに不慣れなユーザーへのサポート体制の充実が重要な課題となっています。製造メーカーや販売店によるサポート体制の強化、そして分かりやすいマニュアルやFAQの提供などが求められています。さらに、多言語対応の充実も、グローバル化が進む日本において重要な要素と言えるでしょう。

メーカーによるサポート体制

日本の多くのメーカーは、自社製品に対して電話サポート、メールサポート、ウェブサイト上のFAQなどを提供しています。しかし、サポートの質や対応時間、対応言語などはメーカーによって大きく異なります。特に、高齢者やITに不慣れなユーザーにとっては、複雑な操作や専門用語の羅列は大きな障壁となります。そのため、メーカーは、ユーザーフレンドリーなサポート体制の構築に力を入れる必要があります。具体的には、分かりやすい説明、丁寧な対応、多様な連絡手段の提供などが重要です。

販売店によるサポート体制

家電量販店やパソコン専門店など、販売店も重要なサポート拠点となっています。購入後のトラブル対応や使用方法の説明など、対面でのサポートはユーザーにとって安心感を与えます。しかし、販売店によっては、サポート体制が整っていない場合もあり、ユーザーは適切なサポートを受けられない可能性があります。そのため、販売店は、熟練したスタッフの育成、分かりやすい説明資料の用意、修理受付窓口の明確化など、サポート体制の充実を図る必要があります。特に、地域によっては販売店の数が少ないため、オンラインサポートとの連携も重要です。

オンラインサポートの現状

近年、ウェブサイトやアプリなどを活用したオンラインサポートが普及しています。オンラインサポートは、時間や場所を選ばずにサポートを受けられる利便性があります。しかし、情報検索のスキルが必要となるため、高齢者やITに不慣れなユーザーにとっては利用が難しい場合があります。そのため、メーカーや販売店は、直感的に操作できるウェブサイトやアプリの開発、分かりやすいFAQの提供、チャットサポートなどの導入など、ユーザーフレンドリーなオンラインサポートの提供に努める必要があります。

多言語対応の必要性

日本はグローバル化が進んでおり、外国人観光客や海外からの移住者も増加しています。そのため、多言語対応のサポート体制はますます重要になっています。英語だけでなく、中国語、韓国語、スペイン語など、多様な言語に対応することで、より多くのユーザーに質の高いサポートを提供できます。特に、説明書やウェブサイトなどの情報提供において、多言語対応は不可欠です。

高齢者・IT初心者へのサポート

高齢者やITに不慣れなユーザーは、複雑な操作や専門用語に戸惑うことが多いため、分かりやすい説明、丁寧な対応が求められます。大きな文字や図解を多く使用したマニュアルの作成、電話サポートの充実、訪問サポートの提供など、ユーザーの状況に合わせたサポート体制の構築が重要です。また、親身な対応によって、ユーザーの不安を解消することも重要です。

| サポートの種類 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 電話サポート | リアルタイムで質問できる | 待ち時間が長い場合がある |

| メールサポート | 記録が残る | 回答に時間がかかる場合がある |

| ウェブサイト上のFAQ | いつでもアクセスできる | 探したい情報が見つからない場合がある |

| 対面サポート | 分かりやすい説明を受けられる | 時間や場所が限られる |

| チャットサポート | リアルタイムで手軽に質問できる | 複雑な質問には不向きな場合がある |

メインストリームサポートとは何ですか?

メインストリームサポートとは?

メインストリームサポートとは、ソフトウェアやハードウェアのベンダーが、製品のリリース後、一定期間提供する標準的なサポートのことです。通常、無料で提供され、バグ修正、セキュリティパッチ、機能強化などのアップデートが含まれます。この期間は製品によって異なり、数ヶ月から数年まで幅があります。 メインストリームサポート期間が終了すると、一般的に拡張サポートに移行するか、サポートが完全に終了します。 メインストリームサポートは、製品を安定的に運用し続けるために非常に重要であり、ユーザーは常に最新のアップデートを適用することで、セキュリティリスクの軽減やパフォーマンスの向上を期待できます。サポート期間の確認は、製品のウェブサイトやマニュアルで行うことが可能です。

メインストリームサポート期間の長さ

メインストリームサポート期間の長さは、製品の種類やベンダーによって大きく異なります。一般的に、オペレーティングシステムなどの基盤となるソフトウェアは、アプリケーションソフトウェアよりも長いサポート期間が設定される傾向があります。 また、製品の普及率や市場における競争状況も、サポート期間の長さに影響を与える可能性があります。 古い製品はサポートが終了している可能性が高いので、注意が必要です。

- オペレーティングシステム:数年間のサポートが一般的です。

- アプリケーションソフトウェア:数ヶ月から数年と、比較的短い期間の場合が多いです。

- ハードウェア:製品によって大きく異なり、数年から数十年まで幅があります。

メインストリームサポート終了後の対応

メインストリームサポートが終了すると、重要なセキュリティパッチやバグ修正が提供されなくなるため、セキュリティリスクが高まります。 そのため、サポート終了後は、可能な限り新しい製品への移行を検討する必要があります。 ただし、移行が困難な場合は、拡張サポート契約を検討することも可能です。拡張サポートは、メインストリームサポート終了後もサポートを継続する有料サービスです。

- 製品のアップグレード

- 拡張サポート契約の締結

- 代替製品の導入

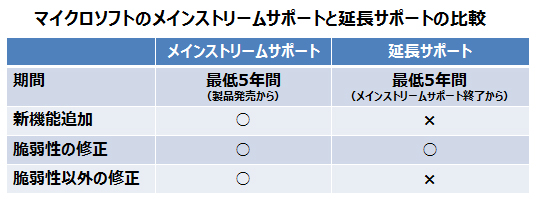

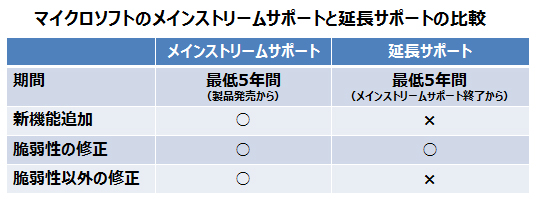

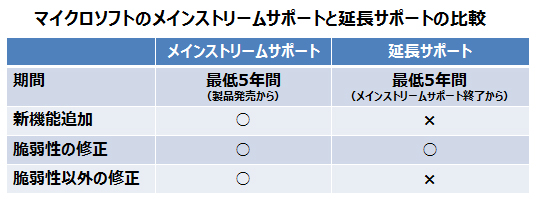

メインストリームサポートと拡張サポートの違い

メインストリームサポートは通常無料で提供されるのに対し、拡張サポートは有料のサービスです。 メインストリームサポートでは、新しい機能追加やパフォーマンス向上のためのアップデートも提供されますが、拡張サポートでは、主にセキュリティパッチやバグ修正といった最小限のサポートが提供されます。 そのため、費用対効果を考慮して、適切なサポートを選択することが重要です。

- 費用:メインストリームサポートは無料、拡張サポートは有料

- 提供内容:メインストリームサポートは包括的、拡張サポートは限定的

- 期間:メインストリームサポートは比較的短い、拡張サポートは比較的長い

メインストリームサポートの確認方法

メインストリームサポートの期間を確認するには、製品の公式ウェブサイトを参照するのが最も確実な方法です。 通常、製品のサポートページやライフサイクルポリシーに関する情報が公開されています。 また、製品のマニュアルやライセンス契約書にも記載されている場合があります。 不明な点がある場合は、ベンダーのサポート窓口に問い合わせることをお勧めします。

- 製品の公式ウェブサイトを確認する

- 製品のマニュアルを確認する

- ベンダーのサポート窓口に問い合わせる

メインストリームサポートとビジネスへの影響

メインストリームサポート期間の終了は、ビジネスへのリスクにつながる可能性があります。 セキュリティパッチが提供されなくなると、サイバー攻撃の標的になりやすく、データ漏洩などの深刻な問題が発生する可能性があります。 そのため、企業は、製品のサポート期間を常に把握し、適切な対策を講じる必要があります。 サポート終了前にシステム刷新計画を立てることは、ビジネス継続性にとって非常に重要です。

- セキュリティリスクの増加

- ビジネス中断のリスク

- コンプライアンス問題

メインストリームサポート終了と延長サポート終了の違いは何ですか?

メインストリームサポート終了と延長サポート終了の違い

メインストリームサポート終了と延長サポート終了の違いは、提供されるサポートの種類と期間にあります。簡単に言うと、メインストリームサポート終了後は、バグ修正や機能追加といった主要なサポートは終了しますが、延長サポートではセキュリティアップデートなどの重要な更新は継続して提供されます。 延長サポートは、メインストリームサポート終了後も、一定期間セキュリティ面での保護を維持するために設けられています。そのため、メインストリームサポート終了後も、システムを安全に運用し続けるためには、延長サポートの期間内にシステムの更新または移行を行うことが重要です。

メインストリームサポート終了後の状況

メインストリームサポートが終了すると、ソフトウェアベンダーは、新しいバグ修正や機能追加、パフォーマンス向上のためのアップデートなどを提供しなくなります。これは、新しい機能を求めるユーザーにとっては不便なだけでなく、既存のバグが修正されないまま残ることにもなり、システムの安定性やセキュリティにリスクをもたらす可能性があります。 ただし、延長サポート期間中は、セキュリティに関するアップデートは提供されるため、完全に無防備になるわけではありません。

- バグ修正の提供停止:発見されたバグは修正されません。

- 新機能の追加停止:新しい機能や性能向上のアップデートは提供されません。

- 技術サポートの縮小:問い合わせに対するサポートは限定的になります。

延長サポート終了後の状況

延長サポートが終了すると、セキュリティアップデートを含む、あらゆるサポートが終了します。これは、システムがサイバー攻撃に対して脆弱になることを意味し、重大なセキュリティリスクにさらされることになります。そのため、延長サポート終了前には、システムの更新または代替システムへの移行を完了させることが不可欠です。 新しい脆弱性が発見されても、パッチは提供されず、システムは危険な状態に置かれます。

- セキュリティアップデートの提供停止:新たなセキュリティ脆弱性に対するパッチは提供されません。

- 全てのサポート終了:技術サポートを含む、一切のサポートが終了します。

- システムの脆弱性増加:セキュリティリスクが大幅に増大します。

サポート期間の違いによるリスク

メインストリームサポート終了と延長サポート終了では、抱えるリスクのレベルが大きく異なります。メインストリームサポート終了後も、延長サポートによって一定レベルのセキュリティは維持されますが、延長サポート終了後は、システムは完全に無防備の状態となり、重大なセキュリティ侵害を受ける可能性が高まります。 そのため、それぞれのサポート終了時期を把握し、適切な対策を講じることが重要です。

- メインストリーム終了:機能追加やパフォーマンス向上は期待できないものの、セキュリティ面は一定レベルで維持される。

- 延長サポート終了:セキュリティアップデートが提供されなくなるため、深刻なセキュリティリスクに直面する。

- リスク軽減策:サポート終了前にシステム更新、移行、代替策の準備が必要不可欠。

具体的な例:Windowsオペレーティングシステム

マイクロソフトのWindowsオペレーティングシステムを例にとると、メインストリームサポート終了後も、延長サポート期間中はセキュリティアップデートが提供されます。しかし、延長サポート終了後は、セキュリティアップデートも提供されなくなるため、セキュリティリスクが大幅に増加します。 このため、Windowsユーザーは、サポート終了前に新しいOSへのアップグレードを行うことが推奨されています。

- メインストリームサポート:新機能追加、バグ修正、テクニカルサポート提供。

- 延長サポート:セキュリティアップデートのみ提供。

- サポート終了:全てのサポート終了。セキュリティリスクが最大となる。

企業における影響と対策

企業においては、メインストリームサポート終了や延長サポート終了は、業務システムへの重大な影響をもたらす可能性があります。そのため、IT部門は、サポート終了時期を事前に把握し、システム更新計画や代替システム導入計画を策定し、適切な対策を講じる必要があります。 また、リスクアセスメントを行い、ビジネス継続計画(BCP)に織り込むことも重要です。

- リスクアセスメント:サポート終了による影響を詳細に評価する。

- システム更新計画:新しいシステムへの移行計画を策定する。

- BCP策定:システム停止時の事業継続計画を策定する。

Windowsのメインストリームサポートの終了日はいつか?

Windowsメインストリームサポート終了日

Windowsのバージョンによるサポート終了日の違い

Windowsのメインストリームサポート終了日は、Windows 10、Windows 11、Windows Serverなど、バージョンによって大きく異なります。 例えば、Windows 10の特定のエディションでは既にメインストリームサポートが終了している場合もありますし、Windows 11は比較的新しいバージョンであるため、まだ終了していません。 マイクロソフトの公式ウェブサイトで、ご使用のWindowsバージョンのサポート終了日を必ず確認しましょう。 サポート終了日が近づいている場合、OSのアップグレードを検討する必要があるかもしれません。

- Windows 10 Home:既にメインストリームサポートは終了している可能性が高いです。

- Windows 10 Pro:バージョンによって終了日が異なります。マイクロソフトのサイトを確認してください。

- Windows 11:現在、メインストリームサポート中です。終了日はまだ先ですが、最新情報をチェックすることが重要です。

サポート終了日を確認する方法

Windowsのメインストリームサポート終了日を正確に知るには、マイクロソフトの公式サポートライフサイクルのウェブサイトを参照することが最も確実な方法です。 このウェブサイトでは、各Windowsバージョンのサポート終了日が明確に記載されています。 検索エンジンで「Windows サポート ライフサイクル」と検索すれば、容易にウェブサイトにアクセスできます。 製品名とバージョン番号を正確に入力して検索することで、必要な情報を得ることができます。

- マイクロソフトの公式ウェブサイトにアクセスする。

- サポートライフサイクルのページを探す。

- 使用しているWindowsのバージョンを入力して検索する。

メインストリームサポート終了後の影響

メインストリームサポートが終了すると、新しい機能の追加や、重大なバグ修正を含むアップデートが提供されなくなります。 セキュリティアップデートは、延長サポート期間中は提供されますが、その範囲は限定されます。 そのため、セキュリティリスクが高まる可能性があり、ウイルス感染やサイバー攻撃の危険性が増大します。 システムの安定性も低下する可能性があります。

- セキュリティアップデートの提供が限定される。

- 新しい機能の追加が停止する。

- テクニカルサポートの範囲が縮小する。

延長サポート期間について

メインストリームサポート終了後も、延長サポート期間が設けられている場合があります。 延長サポート期間中は、セキュリティアップデートは提供されますが、新しい機能の追加や、多くのバグ修正は行われません。 延長サポート期間も終了すると、一切のサポートが終了しますので、OSのアップグレードを検討する必要があります。

- セキュリティアップデートは提供されるが、機能追加はない。

- サポートの範囲は限定される。

- 延長サポート終了後は、一切のサポートが受けられない。

サポート終了に備えるための対策

Windowsのメインストリームサポート終了に備えるためには、早めのOSアップグレードを検討することが重要です。 新しいOSへの移行には、データのバックアップやアプリケーションの互換性確認など、準備が必要です。 また、セキュリティ対策ソフトの導入や定期的なアップデートを行うことで、セキュリティリスクを軽減できます。 重要なデータは定期的にバックアップしましょう。

- OSのアップグレードを検討する。

- データのバックアップを行う。

- セキュリティ対策ソフトを導入・更新する。

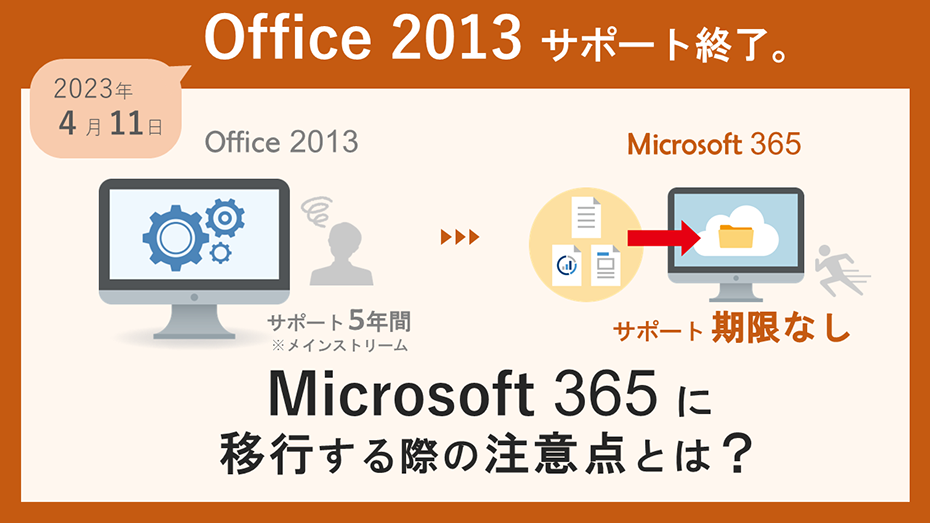

Office2013のサポートが終了したらどうなるの?

Office 2013サポート終了後の影響

Office 2013のサポート終了とは、MicrosoftがOffice 2013に対するセキュリティ更新プログラム、バグ修正、技術サポートなどを提供しなくなることを意味します。具体的には、新しい機能の追加や、既存機能の改善なども行われなくなります。これは、セキュリティ上の大きなリスクを伴います。サポート終了後は、ウイルスやマルウェアへの感染リスクが飛躍的に高まり、重要なデータの流出やシステムへの損害につながる可能性があります。また、不具合が発生しても修正プログラムが提供されないため、業務効率の低下やシステムの停止といった問題が発生する可能性もあります。さらに、技術サポートを受けられないため、問題が発生した場合、自分で解決策を見つけ出さなければなりません。これは、ITスキルに自信のないユーザーにとっては大きな負担となります。そのため、Office 2013を使い続けることは、非常に危険であり、早急に新しいバージョンのOfficeへの移行が強く推奨されます。

Office 2013サポート終了後のセキュリティリスク

サポート終了後は、Microsoftからセキュリティ更新プログラムの提供が停止されるため、脆弱性が発見されても修正されません。これにより、サイバー攻撃の標的となりやすく、ウイルスやマルウェアに感染するリスクが大幅に高まります。具体的には、以下の様なリスクがあります。

- データ漏洩:マルウェアによって重要なデータが盗難される可能性があります。

- ランサムウェア感染:データが暗号化され、身代金を要求される可能性があります。

- システム障害:マルウェアによってシステム全体が機能しなくなる可能性があります。

Office 2013サポート終了後の機能制限

サポート終了後は、新機能の追加やバグ修正が行われないため、既存機能に限定して使用することになります。新しいOSとの互換性の問題も発生する可能性があり、使い勝手が悪くなる可能性もあります。また、Microsoftからの技術サポートが受けられないため、問題が発生した場合、自分で解決策を見つける必要があり、業務効率の低下につながる可能性があります。

- 新機能の利用不可

- バグ修正の欠如による機能不具合

- OSとの互換性問題

Office 2013サポート終了後の移行の必要性

サポート終了後のOffice 2013の継続使用は、セキュリティリスクと機能制限を伴い、業務に大きな支障をきたす可能性があります。そのため、新しいバージョンのOfficeへの移行が不可欠です。最新版のOfficeは、セキュリティ機能が強化されており、最新の機能も利用できます。移行によって、セキュリティリスクの軽減、業務効率の向上、そして快適な作業環境の確保に繋がります。

- セキュリティ強化:最新版はセキュリティ対策が強化されているため、より安全に利用できます。

- 新機能の利用:最新版では新しい機能を利用でき、作業効率を向上させることができます。

- 安定した動作:最新版は、古いOSやハードウェアとの互換性問題が少ないため、安定して動作します。

Office 2013サポート終了後の費用対効果

サポート終了後のOffice 2013を使い続けることは、セキュリティ対策費用やシステム障害による業務停止などのコストがかかる可能性があります。新しいバージョンのOfficeへの移行は、初期費用が発生しますが、長期的な視点で見れば、セキュリティリスクの軽減や業務効率の向上によるコスト削減効果の方が大きいです。また、データ漏洩による損失も考慮する必要があります。

- セキュリティ対策費用

- システム障害による業務停止コスト

- データ漏洩による損失

Office 2013サポート終了後の代替策

Office 2013の代替策としては、Microsoft 365への移行が最も推奨されます。Microsoft 365は、常に最新のセキュリティアップデートが提供され、新しい機能も継続的に追加されます。また、クラウドベースのサービスであるため、データのバックアップや共有も容易に行えます。他に、LibreOfficeなどのオープンソースソフトウェアも選択肢として考えられますが、Officeとの互換性や機能面で差異がある点にご注意ください。

- Microsoft 365への移行

- LibreOfficeなどのオープンソースソフトウェアの利用

- 他のOffice互換ソフトウェアの検討

詳しくはこちら

メインストリームサポートとは何ですか?

メインストリームサポートとは、マイクロソフトがWindowsやOfficeなどの製品に対して、無償のセキュリティアップデートや重要なバグ修正を提供する期間のことです。この期間中は、製品の安定性とセキュリティを維持するために、重要なアップデートが定期的に提供されます。しかし、この期間は製品のバージョンによって異なり、終了後は有償サポートに移行するか、サポートが完全に終了します。

メインストリームサポートの期間はどのくらいですか?

メインストリームサポートの期間は、製品によって異なります。一般的には、Windowsの場合5年間、Officeの場合5~7年間とされていますが、これはあくまで目安であり、具体的な期間はマイクロソフトの公式ウェブサイトで確認する必要があります。最新情報を確認し、サポート期間の終了時期を把握しておくことが重要です。

メインストリームサポートが終了するとどうなるのですか?

メインストリームサポートが終了すると、無償のセキュリティアップデートやバグ修正は提供されなくなります。そのため、セキュリティリスクが高まり、システムの不安定性につながる可能性があります。重要なデータの損失やサイバー攻撃のリスクを減らすためには、サポート終了前に新しいバージョンへのアップグレードや有償サポートへの加入を検討する必要があります。

メインストリームサポートと延長サポートの違いは何ですか?

メインストリームサポートが終了した後、延長サポートに移行する場合があります。延長サポート期間中は、セキュリティアップデートのみが提供され、機能追加やバグ修正は提供されません。そのため、セキュリティ維持に最低限の対応をすることができますが、機能性の向上は期待できません。延長サポートの期間も製品によって異なり、これもマイクロソフトの公式ウェブサイトで確認する必要があります。